В течение предшествующего периода физике удалось поставить опыт на степень научного метода и возвысить его в общем мнении; в настоящем же периоде увлечение опытом достигает уже односторонности, приводящей зачастую к пренебрежению прочими факторами науки. Флорентийские академики ставят себе программой исследовать, а не рассуждать; великий экспериментатор Бойль так мало заботится о выводах из своих наблюдений, что один из учеников опережает его в открытии так называемого закона Бойля-Мариотта; повсюду научные силы устремляются на темы, где опыту должен принадлежать решающий голос. Вновь открытый воздушный насос привлекает общий интерес, и все наблюдения, которые производились раньше на открытом воздухе, проверяются теперь в безвоздушном пространстве. Большим вниманием пользуются явления волосности, стеклянные слезы и т. д. Приборы, служащие для метеорологических наблюдений, постепенно совершенствуются; барометры, термометры, гигрометры, анемометры, измерители дождя изобретаются во множестве, приспособляясь к самым разнообразным целям. К сожалению, всем этим приборам недостает необходимейшего качества — согласованности и сравнимости их показаний. Невзирая на все усилия, ученым не удалось получить постоянной шкалы для термометров, и даже барометры вследствие разноречивости их показаний оказываются непригодными для точных измерений. Тем не менее, термометры были, в конце концов, усовершенствованы настолько, что они исключили возможность всяких фантазий, подобных бэконовским представлениям о теплоте, и дали возможность установить существование некоторых постоянных температур, например точек кипения и др. Отдельные метеорологические вопросы возбуждали продолжительные прения, следствием которых были длинные ряды разнообразных наблюдений, в большинстве случаев, впрочем, не доведенных до конца. Расширение тел от действия теплоты, кипение жидкостей, замерзание воды, естественное и искусственное охлаждение были предметами, занимавшими почти каждого из естествоиспытателей. Акустика давала еще слишком мало пищи экспериментальной физике, и только измерения скорости звука производились с большим усердием. В оптике особенно подвинулась вперед теория цветов. Спектральные явления, цвета тонких пластинок, естественные цвета тел, цвета, образующиеся при дифракции, были изучены почти исчерпывающим образом; фосфорические явления тоже внимательно изучались. Только электричество и магнетизм странным образом остались вне общего потока. Магнетизм, правда, разрабатывался, но исключительно для практических целей мореплавания, а электричество, невзирая на открытия Герике, — только со стороны его свойства в безвоздушном пространстве.

Экспериментальное направление резко сказалось и в учреждении больших естественнонаучных академий, открытие которых приходится именно на этот период. Философ и математик требуют уединения для решения своих задач; постороннее содействие нужно им разве для постановки задач и для критики их решений. Экспериментальный же физик, напротив, во многих случаях нуждается в сотрудниках и помощниках при своих работах, а ввиду связанных с опытами денежных затрат нуждается, сверх того, в поддержке государства или друзей науки, располагающих материальными средствами. В прежнее время ученые прибегали обыкновенно к пространной корреспонденции с целью узнать о работах других и опубликовать поскорее собственные открытия. Мерсенн долго играл роль центрального бюро для сношения философов и физиков, и кроме него существовало много любителей, служивших честными маклерами в научных делах. Теперь же, по почину учеников Галилея, итальянские физики решили соединиться, чтобы при материальной поддержке великого герцога Тосканского производить совместно опыты, для которых каждому в отдельности не хватило бы рабочих сил и денежных средств. Прекрасный успех этого начинания повлек за собой образование подобных же ученых обществ и в других странах.

С 1645 г. в доме д-ра Годдарта в Лондоне стали собираться ученые для обсуждения естественнонаучных вопросов; но под влиянием политической борьбы, возникшей в Англии, это общество долго не получало дальнейшего развития. Только в 1659 г., т. е. через год после смерти Кромвеля, товарищи по науке сошлись официально в Грешамской коллегии в Лондоне, а в 1660 г. по вступлении на престол Карла II, это собрание получило правильную организацию ученого общества. Членами его были Гук, Бойль, Валлис, Врен, Броункер и др. Президентом был Вилькинс, казначеем — Бэлл, а секретарем — Ольденбург. Общество приобрело коллекцию научных приборов и библиотеку и назначило отдельного куратора (Curator of experiments) для научных работ. Король оказывал большое расположение новому учреждению, принял его 5 декабря 1660 г. под свое личное покровительство, а 15 июля 1662 г. утвердил за ним наименование Королевского общества (Royal Society) вместе с юридическими правами и патентом на владение недвижимым имуществом. В силу декрета от 18 октября 1662 г. всякое новое изобретение по физике и механике должно было подвергнуться испытанию общества. С 1664 г. Королевское общество начало принимать в число своих членов и иностранных ученых; первыми из них были Гюйгенс и данцигский астроном Ревель. В 1665 г. оно поручило своему секретарю Ольденбургу издание научного журнала «Philosophical Transactions of the Royal Society of London», продолжающего регулярно выходить и поныне.

И в Париже образовалась вскоре, по примеру лондонского Королевского общества, ученая академия. Правда, Мерсенну уже раньше удалась организовать собрание представителей науки, но только в 1666 г. получило свое начало общество, которое располагало большими средствами для научных работ. По настоянию Кольбера, оно было утверждено Людовиком XIV, получило наименование Академии наук и право заседания в одной из зал Королевской библиотеки, во всех же прочих отношениях оно оставалось частным обществом. Французская Академия наук пригласила в Париж Гюйгенса из Голландии, Доминика Кассини из Рима, Ремера из Дании; первыми ее членами были Роберваль, Озу (Auzout), Пикар, Каркави и др. Этой академии, начиная с 1669 г., наука обязана знаменитыми градусными измерениями, астрономическими и физическими наблюдениями в экваториальных странах и т. д. Вскоре она сделалась первым научным обществом в Европе, с которым соперничать могло только Королевское общество. Свои работы академия публиковала сначала в «Journal des Savants» (основанном в 1665 г.); но в 1669 г., когда она была переименована в Королевскую, начал ежегодно выходить один том ее трудов под заглавием: «Hlstoire et memoires de l'academie Royale des Sciences». Издание продолжалось до 1798 г., когда академия подверглась новым преобразованиям при республике.

В Германии после тридцатилетней войны тоже возникло ученое общество. Еще осенью 1651 г. И. Л. Бауш, городской врач вольного имперского города Швейнфурта. начал хлопотать об основании Академии естествоиспытателей, Academia Naturae Curiosoum (ad excolendas res naturales). В 1652 г. 1 января состоялось первое собрание, утвердившее устав общества. В 1672 г. оно получило санкцию императора Леопольда I, сначала только в качестве частного общества, а с 3 августа 1677 г. в качестве Имперской академии под названием Sacri Romani Imperii Academia Naturae Curiosorum. Император, утвердив устав и внешний распорядок новой академии, пытался направить деятельность его на разработку естественной истории и медицины. 7 августа 1687 г. последовало новое расширение прав академии; последняя получила наименование Caesareo-Leopoldina Naturae Curiosorum Academia — герб, сохранившийся до сих пор, — полную свободу от цензуры, привилегии против перепечатывания ее трудов, право назначать ученые степени докторов и т. д. Карл VII в 1742 г. вновь расширил привилегии академии, которая в знак признательности включила в название слово Carolina. Печатание ее трудов началось в 1670 г. и за исключением периода с 1792 до 1817 г. продолжалось непрерывно до наших дней, изменяясь только по заглавию и по времени выхода книги.

Журнал этой академии имел, впрочем, больше значения для описательных наук, чем для физики и химии. Немецкие физики публиковали свои работы преимущественно в «Acta eruditorum», основанных в 1682 г. профессором О. Менке в Лейпциге и затем издаваемых преемственно его сыном, внуком и т. д. Журнал прекратил свое существование в 1776 г. на 117 томе in quarto. Другие немецкие академии были либо основаны позже, либо имели мало значения для физики.

Парижская и лондонская академии даже в этом периоде не сосредоточивались односторонне на экспериментальной физике. Они двигали вперед, хотя не столь быстрыми шагами, как в следующем периоде, и математическую физику, которая насчитывает несколько блестящих представителей. Если число математических работ было и незначительно, зато они носят печать гениальности и качеством восполняют количество. Борелли, а за ним Гук много сделали для теории планетных движений; было разработано математически учение об ударе тел; в механических работах Гюйгенса математическая физика получила могучий толчок вперед; наконец, Ньютон завоевал для нее целую новую область в учении о цветах. Однако и в этих великих математиках сказывается преобладающее направление разбираемого периода: все они — Гюйгенс, Ньютон, Бернулли и др. — по крайней мере, в молодости увлекались опытным исследованием. Лишь мало-помалу, когда математика начала сильнее развиваться, а они стали сознавать свое истинное призвание, эти гениальные люди покинули экспериментальный путь, чтобы следовать за могучим математическим движением ближайшего периода, или, лучше сказать, чтобы положить для него основание.

Натурфилософия, напротив, не сделала ни шага вперед в этом периоде. Все как будто постепенно пришли к убеждению, что еще не время думать об основании особой самостоятельной натурфилософии, если вообще верили в возможность такой науки. Философия, со своей стороны, мало-помалу распалась на две школы: индуктивную, родоначальником которой был Бэкон, и дедуктивную, основанную Декартом.

Индуктивная школа господствовала преимущественно в Англии. По основным свойствам своим она не могла помышлять о натурфилософии, отделенной от экспериментальной физики. В силу этого индуктивная школа, насколько она оставалась чисто философской, все более и более отходила от вопросов внешней природы, и приближалась к антропологическим вопросам. Ближайший последователь Бэкона Гоббс (1588—1679) стоит еще ближе других к естественным наукам, но и его философия уже неизбежно приводит к теории познания как основной задаче философии. Гоббс совершенно отрицает материю как отдельную сущность; особой неопределенной материи не существует; существуют только тела, от которых мы абстрагируем понятие о материи. Единственный способ действия тел есть движение; то, что приводит других в движение, должно двигать и самого себя, по крайней мере, в своих мельчайших частях. Следовательно, Гоббс, подобно Декарту, не допускает никакой иной силы, кроме силы инерции, а действие на расстоянии, по его мнению, тоже невозможно. С другой стороны, Гоббс примыкает к атомистам, признавая, что тела состоят из мельчайших частиц, которые, однако, нет основания считать неделимыми. Если способ действия тела состоит только в одном движении, то так называемые чувственные качества, например цвет, звук, запах и т. д., представляют не особые свойства тел, а только формы восприятия органами чувств ощущающего субъекта движений, исходящих из тел. Всякому движению тела, передаваемому нашим органам чувств какой-нибудь средой, например воздухом, и распространяющемуся далее по нашему телу, соответствует в последнем обратное движение. Эта реакция нашего тела есть ощущение» Все то, что мы называем ощущениями, представляет, следовательно, лишь видоизменения нашего собственного тела, обусловленные движениями внешних тел, но не имеющие по своему характеру с ними ничего общего. Этот сенсуализм, господствующий до сих пор в нашей физиологии, приводит к дальнейшим трудностям. Раз мы не познаем непосредственно нашими чувствами сущности вещей, раз наши чувства дают лишь знаки движений, совершенно отличные от них, — перед нами во всей силе встает вопрос, каким образом вообще возможно правильное познание внешнего мира. Философия очевидно, должна в первую очередь заняться этим вопросом и, следовательно, стать, прежде всего, теорией познания. Такою она и является в лице ближайшего преемника Гоббса Джона Локка (1632—1704) и в его капитальном философском трактате «An Essay concerning human understanding» (Лондон, 1690). Однако в таком виде философия находится в очень слабой связи с физикой и может приобрести большое значение для нее, как и для других наук, только после достижения прочных и надежных выводов. До тех пор философии приходится лишь заимствовать материал исследования у точных наук, а отнюдь не руководить ими. Несколько иначе идет развитие дедуктивной философии, хотя, в конце концов, и оно приводит к той же точке отправления — теории познания. Декарт, правда, думал, что дал своей философии прочные основы и обеспечил ее от всяких нападок; того же мнения держалась после него большая часть его учеников. Однако наиболее выдающиеся из его последователей, философы Гейлинкс (Geulinx, 1625—1669) и Мальбранш (1638—1715) сознавали уже необходимость и важность новых исследований в области теории познания и пытались упрочить основы картезианского учения в этом именно направлении. Впрочем, дедуктивная школа продержалась долее индуктивной, и натурфилософия Декарта преобладала не только в течение рассматриваемого периода, но и за его пределами во Франции, в Германии, Голландии и даже в Англии.

В среде самих физиков наметилось значительное географическое перемещение. Наука передвинулась на север и здесь на нетронутой почве нашла новую пищу для дальнейшего быстрого роста. В Италии, — где католическая церковь следила за свободной наукой с недоверием и угрозой, где кардинальскую шляпу давали в награду за упразднение ученой академии, где ни одно светское государство не смело восставать против непосредственного вмешательства близкой папской власти в научные вопросы,— дух исследования постепенно окончательно угас. Напротив, во Франции с основанием Парижской академии научная жизнь быстро расцвела, хотя и не надолго, так как и здесь последовала реакция под клерикальным давлением. Отмена Нантского эдикта, уже давно нависавшая тяжкой угрозой и, наконец, приведенная в исполнение в 1685 г., лишила страну не только значительных промышленных сил, но и таких научных светил, как Гюйгенс, Ремер, Папен и др., потеря которых оставила продолжительный след. В Англии религиозные войны вначале тоже замедлили научное развитие; но с наступлением внутреннего покоя, после реставрации 1660 г., естественные науки оживились и достигли такого блеска, что англичане в следующем периоде сделались, бесспорно, руководящей нацией.

Германия все еще не могла оправиться от последствий своей великой войны. За исключением гениального Герике, не утратившего ни научного интереса, ни свежести сил среди военных бурь, едва ли можно указать в этом периоде на выдающегося немецкого физика. Зато Голландия дала науке Гюйгенса и многих замечательных математиков, а Северные государства достойно заявили о себе в области физики в лице Олафа Ремера, Эразма Бартолинуса и др.

ОТТО ФОН-ГЕРИКЕ родился 20 ноября 1602 г. в Магдебурге. Отец его был магдебургский патриций Ганс Герике, мать — урожденная фон-Цвейдорф из Брауншвейга. Первое образование он получил в училище своего родного города, находившегося в ту пору в периоде расцвета. Университетский курс он начал в 1617 г. в Лейпциге, но с приближением Богемской войны к саксонской границе он должен был перебраться (1620) для окончания курса в Гельмштедт. В сентябре 1620 г. умер его отец, и мать оставила его на зиму при себе. Затем в течение двух лет он пробыл в Йенском университете, занимаясь преимущественно юриспруденцией, которой предназначал себя, а в 1626 г. для усовершенствования в науках отправился в Лейден, где наряду с новыми языками много занимался физикой, прикладной математикой, и фортификацией. После свыше девятимесячного путешествия по Англии и Франции Отто Герике вернулся в родной юрод, поступил в 1626 г. в городской совет и в том же году женился на девушке из весьма уважаемого семейства, Маргарите Алеманн. Из трех детей его остался в живых только один сын. Вследствие преобразования городского управления, в котором он мало участвовал, Герике (вместе с советником Гроте) был избран охранителем и военачальником Магдебурга, и с честью выдержал осаду города полководцем Тилли. Когда, наконец, дальнейшее сопротивление стало невозможным и неприятель ворвался в город (20 мая 1631 г.), Герике поспешил к семье и вместе с ней нашел убежище у дяди, в замке Блекенбурге, пощаженном императорскими войсками (что касается его собственного имущества, то у него не осталось ничего, дом его был разграблен и слуги перебиты). Из Блекенбурга его вместе с семьей отвели в полевой лагерь при Фермерслебене, и хотя с ним обошлись хорошо, но отпустили лишь с выкупом в 300 талеров. Некоторое время спустя Герике, лишившись всяких средств к существованию, поступил в войско Густава-Адольфа в качестве генерал-квартирмейстера и инженера, и когда шведский генерал Баннер занял Магдебург, то вернулся в родной город, чтобы получить обратно свою недвижимую собственность. Он принимал деятельное участие в возобновлении разрушенных зданий и укреплений, построил через Эльбу мост на барках и служил инженером в магдебургском гарнизоне, занимаясь вместе с тем сельским хозяйством и пивоварением, так как его дом пользовался этим правом. В 1635 г., после мира между курфюрстом саксонским и императором, шведы были изгнаны, и город был занят императорскими и саксонскими войсками, оказавшимися для него большим бременем. Герике после многих хлопот и поездок к курфюрсту успел добиться замены этого гарнизона местным. Город в знак признательности избрал в 1646 г. Герике своим четвертым бургомистром и с тех пор давал ему преимущественно дипломатические поручения.

В том же 1646 г. Герике отправился к шведскому полководцу Торстенсону и, заручившись покровительством последнего для города, преподнес ему драгоценный письменный прибор, по-видимому, собственной работы, из вызолоченной меди, изображавшей небесный глобус, который приводился в движение часовым механизмом. В октябре 1646 г. он был послан в Оснабрюк присутствовать при переговорах о мире, главным образом, чтобы защитить свой город от алчных поползновений администратора архиепископа магдебургского. Эта цель была достигнута, так как мирный трактат оставлял за городом его старинные права, и Герике мог вернуться домой в августе 1647 г. Однако права, оставленные городу в статьях договора, были в действительности мало обеспечены, и Герике пришлось вновь отправиться в Оснабрюк, а затем, вслед за уполномоченными от воевавших государств, в Нюрнберг и, наконец, в Вену к императору. Только в начале 1651 г. мог он вернуться в Магдебург, проболев долгое время в Вене и не добившись ничего определенного в пользу своего города. По тому же делу он в 1652 г. отправился в Прагу, а оттуда — в Регенсбург хлопотать перед рейхстагом и вернулся в 1654 г. Затем в 1659 г. ему вновь пришлось ехать в Вену, где он оставался около года. По окончании этой последней опять-таки безуспешной миссии он уже оставался дома в сравнительном покое.

При столь тревожной дипломатической деятельности до сих пор Герике мог посвящать своим плодотворным опытам по физике только незначительные свободные досуги; но теперь необременительные занятия бургомистра оставляли ему достаточно времени для составления обширного труда с изложением своих воззрений и открытий. Сочинение Герике, как видно из предисловия, было окончено 31 марта 1663 г., но разные обстоятельства — переговоры и недоразумения с амстердамскими издателями — задержали ее печатание. Наконец, в 1669 г. издание перешло к амстердамскому книгопродавцу Янсону (причем автор должен был получить в качестве гонорара 75 экземпляров при первом издании и по 12 при последующих). Но рисунки, приложенные к тексту, послужили поводом к новым проволочкам, так что только в 1672 г. вышла в свет книга под заглавием: «Ottonis de Guericke Experimenta Nova (ut vocantur) Magdeburgica De vacuo Spatio Primum a R. S. Gaspare Schotto, é Societate Jesu et Herbipolitanae Academiae Matheseos Professore: nunc vero ab ipso Auctore Perfectius edita, variisque aliis Experiments aucta. Quibus accesserint simul certa quaedam de Aeris Pondere circa Terram, de Virtuibus Mundanis, et Systemate Mundi Planetario; sicut et de Stellis Fixis, ac Spatio illo Immenso, quod tam intra quam extra eas funditur». Это сочинение было разослано разным дворам и друзьям автора и произвело большое впечатление. Курфюрст Бранденбургский отзывался с похвалой об ученых заслугах Герике, а Христина Шведская писала ему, что прочла его книгу от начала до конца со вниманием и живейшим удовольствием; другие, конечно, больше, чем она, способны оценить научное значение его трудов, прибавляла королева, но и она, при всем своем невежестве, в состоянии понять, что эта книга одно из замечательнейших и удивительнейших произведений целого столетия. Впрочем, и ранее появления своего сочинения Герике был уже известен как физик. На рейхстаге в Регенсбурге он показывал знакомым устроенные им машины и приборы и получил приглашение повторить свои опыты в присутствии императора и всего собрания князей. Каспар Шотт в «Mechanica hydraulica» (1657) и «Technika curiosa» (1664) описал большую часть опытов Герике, и в 1663 г. имя его было уже настолько известно, что герцог Шеврез, проездом через Германию, нарочно заехал в Магдебург посмотреть на машины тамошнего физика. В 1666 г. император Леопольд возвел его в дворянское достоинство, после чего Герике изменил правописание своей фамилии, соответственно диплому, и стал писать von Guericke, вместо прежнего Gericke. Курфюрст Фридрих-Вильгельм Бранденбургский назначил его своим советником.

С 1676 г. Герике начал тяготиться обязанностями бургомистра и стал просить об увольнении его от должности, но окончательно добился отставки он не раньше сентября 1678 г. В 1681 т., когда в Магдебурге разразилась чума, болезненный старик, не поладивший с городскими властями из-за имущественных вопросов, отправился в Гамбург к своему единственному сыну, бывшему там нижнесаксонским резидентом. Здесь он и умер в 1686 г. на руках жены и сына. Был ли, как это предполагалось, его прах перевезен в родной город, осталось неизвестным.

Побудительным мотивом к опытам Герике и открытию им воздушного насоса послужил старинный философский спор о пустом пространстве, спор, обострившийся с падением аристотелевского авторитета в естествознании и возрождением древней атомистики. Герике, стоящий, безусловно, на стороне эмпириков, утверждал, что «философы, которые держатся исключительно своих умозрений и аргументов, не принимая во внимание опыта, никогда не могут придти к надежным и правильным выводам относительно явлений внешнего мира. В самом деле, мы видим немало примеров, как человеческий разум, когда он не обращает внимания на результаты, добытые опытом, оказывается от истины на большем расстоянии, чем земля от солнца».

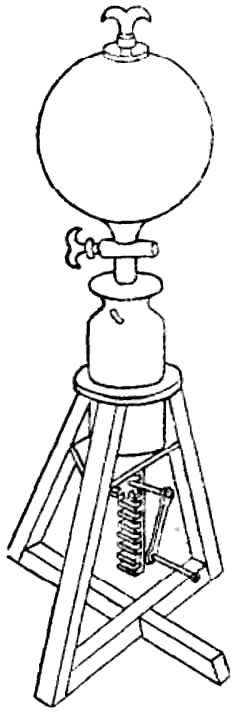

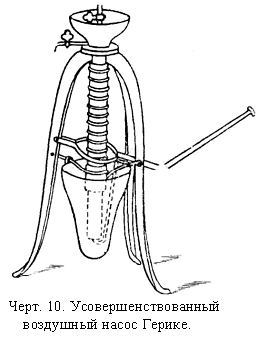

По этой причине Герике и искал средство доказать наглядным опытом существование пустого пространства. С этой целью он взял бочку, наполнил ее водой и попробовал выкачать воду посредством насоса, опущенного вертикально до дна бочки. Выкачивание удалось, но по мере удаления воды ее место заступал воздух, проникавший с шипением через стенки бочки. Тогда он попробовал окружить бочку, в которой должна была образоваться пустота, водой; но когда опыт не удался и в этом новом виде, он радикально изменил постановку опыта. Был заказан медный шар в 60—70 магдебургских мер вместимостью, с короткой выводной трубой, снабженной краном; шар навинчивался посредством трубки на цилиндр насоса, имевшего отверстие с пришлифованной металлической затычкой, которая открывалась всякий раз, когда поршень вдавливался в цилиндр. С этим инструментом Герике получил ожидаемые результаты — это был его первый воздушный насос. Но в его приборе был тот недостаток, что по мере образования пустоты в шаре поршень могли лишь с трудом приводить в движение двое работников. Это побудило его впоследствии укрепить цилиндр на привинченном к полу треножнике и заменить рукоятку поршневого стержня рычагом, один конец которого был прикреплен к тому же треножником. Чтобы обеспечить плотное закрывание крана у шара, он окружил соответствующую часть трубки воронкой с водой (см. рис. на стр. 166).

Уже с первым своим насосом Герике получил самые удивительные действия, ясно доказывавшие и большую величину давления воздуха, и упругость последнего. Когда выкачанный шар отвинчивался от цилиндра и кран открывался, воздух врывался в шар с такой силой, как будто хотел увлечь с собой близ стоящего человека. Уже на довольно большом расстоянии от шара у человека занимался дух; держать руку на кране было невозможно, не подвергая ее опасности быть втянутой. Когда воздух был выкачан из плоского стеклянного сосуда с параллельными стенками, давление внешнего воздуха раздробило его на тысячи кусков. Выкачанный шар Герике при помощи трубки сообщил с медным цилиндром около 3/4 локтя в диаметре, по которому ходил поршень; последний втянулся в цилиндр до дна. Тогда 40 или 50 человек стали тянуть поршень из цилиндра, и когда вытянули его на полвысоты последнего, Герике снова сообщил цилиндр с совершенно выкачанным шаром — теперь все 50 человек уже не могли удержать на канате опускавшийся на дно цилиндра поршень. Опыт с так называемыми магдебургскими полушариями Герике показал 8 мая 1654 г. членам рейхстага в Регенсбурге незадолго до закрытия его заседаний. Он сам описывает этот опыт следующим образом: «Я заказал два медных полушария приблизительно в 3/4 магдебургских локтя в диаметре, или точнее, — так как мастера не очень-то заботятся о строгом соблюдении заказанных размеров, — в 67 сотых локтя. Обе половины были совершенно одинаковы. Одна половина была снабжена краном или, скорее, клапаном, посредством которого мог извлекаться внутренний воздух из шара и впускаться наружный в шар. Кроме того, на обоих полушариях были железные кольца с пропущенными через них веревками для впрягания лошадей. Затем я заказал кожаное кольцо, пропитанное раствором воска в терпентине, чтобы оно не пропускало воздуха. Это кольцо было положено между полушариями, и из них быстро был выкачан воздух. При этом полушария оказались прижатыми к кожаному кольцу настолько сильно, что шестнадцать лошадей либо вовсе не могли разорвать их, либо разрывали с великим трудом. Когда разрыв происходил, то слышался звук вроде ружейного выстрела. Когда в пустоту полушарий вводился воздух, то равнять их было очень легко. Так как полушария после разрыва всегда несколько портились, особенно если они падали на землю, причем нарушалась их правильная кругообразная форма, то я заказал полушария большего размера, именно в 1 локоть диаметром. Но и тут медники не выполнили с точностью заказа: диаметр составлял лишь 95/100 локтя. Эти полушария после откачки воздуха уже не разрывались 24 лошадьми; а когда в них был впущен воздух, они разнимались очень легко».

На рейхстаге в Регенсбурге Герике снискал особенное благоволение курфюрста Майнцского и Иоганна-Филиппа, епископа Вюрцбургского. Последний купил у него его приборы и предложил вюрцбургским профессорам повторить эти опыты в присутствии Герике. Тут-то с ним познакомился Каспар Шотт, описавший опыты Герике в сочинении, появившемся в 1657 г.

Упругость воздуха Герике доказал следующими опытами. Откачанный стеклянный шар он сообщил с другим, наполненным воздухом; из последнего воздух устремлялся в первый с большой силой и наподобие бури подбрасывал легкие тела, находившиеся в пустом шаре. Кроме того, он ввел в полость своих полушарий пузырь, наполненный воздухом, и показал, что по мере выкачивания воздуха пузырь все более и более растягивался, пока не лопнул с треском. Убедившись в упругости воздуха, Герике заключил, что в нижних слоях атмосферы он должен быть плотнее, чем в верхних, и доказал это особым опытом, без помощи своего насоса. С этой целью он брал стеклянные шары, запирал их краном у подошвы башни или горы и затем, отворяя кран наверху башни или на вершине горы, наблюдал, что воздух выходил из шара с шипением. Когда истечение воздуха прекращалось, он запирал кран, спускался вниз и снова отворял его — теперь воздух извне входил в шар. Эти наблюдения навели его на мысль устроить прибор для измерения плотности воздуха, или манометр. Этот прибор состоял из медного шара около 1 фута в диаметре, который откачивался, плотно закупоривался и подвешивался к плечу чувствительных весов, на противоположном плече которых находился уравновешивающий тяжесть груз возможно малого объема. Так как противовес вытеснял лишь незначительный объем воздуха, то Герике считал возможным принять, что его вес остается неизменным. Медный же шар при большом объеме должен был терять в весе столько, сколько весит вытесняемый им объем воздуха, и конечно, тем более чем плотнее воздух, и наоборот. В первом случае перевешивал противовес, во втором — шар. Отклонение отмечалось показателем, прикрепленным к коромыслу и ходившим по дуге круга с градусными делениями. Этот прибор описан Герике впервые в письме к К. Шотту от 1661 г.; тогда ему уже были известны открытия Торичелли, о которых он узнал от капуцинского монаха Валериана Магнуса «а Регенсбурском рейхстаге.

Еще ранее устройства этого манометра Герике пытался построить барометр, а именно водяной. По надворной стене собственного дома он вывел медную трубку в 20 локтей длины и в палец толщины, сверху надставил ее стеклянной трубкой, а нижний свободный конец погрузил в сосуд с водою. Выкачав трубку сверху, он заметил, что вода поднялась примерно на высоту 19 локтей, но не всегда оставалась на одной и той же высоте. Колебания водяного столба на несколько ладоней вверх и вниз Герике приписал изменению давления воздуха и связал их с переменами погоды. В виду этого он ввел в трубку своего барометра маленькую человеческую фигурку из легкого дерева, которая указательным пальцем вытянутой руки показывала на шкалу, помещенную подле трубки. В письме от 1665 г. к смотрителю замка в Лейпциге Любиницкому сын Герике утверждает, что ежедневными наблюдениями за этим человечком в течение 6—7 лет была доказана зависимость погоды от его положения. На этом основании изобретение данного прибора следует отнести к 1657 или 1658 гг. Действительно, 9 декабря 1660 г. Герике на основании очень низкого стояния человечка предсказал бурю, которая через два часа и разразилась. Устройство прибора он держал в тайне, с каковою целью все части его, за исключением стеклянной трубки с фигуркой, были закрыты. Удивление, которое возбуждал движущийся человечек, ясно показывает, с какой медленностью распространялись в то время физические знания.

Герике без устали старался извлечь все возможное из своего насоса, и разнообразие его опытов ясно свидетельствует об остроумной изобретательности немецкого ученого. Вес воздуха он определил, взвесив стеклянный шар, наполненный воздухом и пустой, но не преминул заметить, что собственно о весе воздуха речи быть не может, потому что с плотностью изменяется и его вес. Поместив в сосуд часовой механизм с колокольчиком, он показал, что по мере выкачивания воздуха звук слабеет, и этим опроверг перипатетиков, которые утверждали на основании опыта Каспара Бертуса в Риме, что в торичеллиевой пустоте должен заключаться воздух, так как в ней слышен звон колокольчика. Поместив в сосуд зажженную свечу, Герике заметил, что в пустоте она погасла, и отсюда заключил, что для горения нужен воздух. Этот вывод он подтвердил и другим опытом, в котором зажженная свеча помещалась в сосуде, опрокинутом в воду. Здесь горение сопровождалось втягиванием воды в сосуд, откуда следовало, что пламя потребляет воздух. Из того факта, что свеча гасла раньше, чем потреблялась большая часть воздуха, Герике сделал вывод, что пламя портит воздух. В заключение он ставит вопрос, пожирается ли воздух в смысле полного его уничтожения или же он растворяется в каком-нибудь земном веществе, и склоняется в пользу последнего предположения. Чтобы настоящим образом оценить непредубежденность ума немецкого ученого и ту тщательность, с которой он производил опыты по вопросу, столь трудному для того времени, как горение, стоит лишь сравнить описанные выше факты с усилиями Декарта (в его «Началах», 1644) доказать, что лампы могут гореть в герметически закрытых пространствах годы и даже столетия, не потухая. Заметив, что впускание воздуха в откачанные сосуды сопровождается оседанием паров, Герике не приписал их, согласно очень распространенному тогда мнению, превращению воздуха в воду, а объяснил тем, что вода всегда находится в виде паров в воздухе. При посредстве своего насоса он старался устроить духовое ружье, но остался недоволен выполнением, вследствие чего оно и осталось без употребления. К устройству же термометра насос был применен им с положительным успехом.

Мы уже видели в начале XVII столетия, что Галилей изобрел воздушный термометр. Этому прибору Герике придал потом другую форму, которая более соответствовала его вкусу к сильным действиям. К большому полому медному шару была припаяна медная длинная трубка диаметром в 1 дюйм, опускавшаяся от шара отвесно вниз и снова поднимавшаяся наподобие сифона вверх почти до уровня шара. Трубка была наполнена винным спиртом, сверх которого плавал медный поплавок; от последнего шла нитка, перекинутая через блок, с фигуркой на свободном конце. Фигурка показывала на шкалу, где были обозначены наибольшее тепло, наибольший холод и средняя температура для Магдебурга. Весь инструмент, за исключением шара, шкалы и фигурки, был замаскирован и прикреплен к теневой наружной стене дома Герике. Шар был голубой, усеян золотыми звездами и нес на себе надпись большими золотыми буквами: Perpetuum mobile. Этот прибор вообще не был точнее галилеевского, потому что на его показания помимо теплоты влияло и давление воздуха; но некоторый шаг к усовершенствованию все-таки был сделан. Герике заметил, что крайне важна возможность сравнивать показания различных приборов, и озаботился поэтому обозначить на своей шкале постоянную точку. За таковую он принял среднюю температуру во время первых заморозков; чтобы поставить фигурку на соответствующую точку, он выкачивал воздух из шара через запирающееся отверстие до тех пор, пока фигурка не останавливалась на намеченной точке. К сожалению, температура эта не годилась для постоянной точки термометрической шкалы.

В заключение нельзя не упомянуть об открытиях Герике в совершено иной области, именно в области электричества и магнетизма. Знакомясь с работами иностранных ученых, он не только проверял их, но и пытался вести их дальше. Так было с работами Гильберта и его последователей по магнетизму и электричеству. Чтобы наладить электрические опыты более удобно, чем Гильберт, и получать более сильные действия, Герике, устроив шар из серы величиною в детскую голову, насадил его на железную ось с рукояткой и установил на деревянном штативе. При вращении шара для натирания его служила ладонь человеческой руки. С этим-то зародышем электрической машины Герике удалось существенно пополнить скудные электрические сведения своего времени. Так, он наблюдал, что пушинка не только притягивается натертым шаром, но через некоторое время отталкивается им; ему даже удавалось, сняв шар с штатива, заставить пушинку плавать в воздухе. Далее он заметил, что пушинка, раз оттолкнутая от шара, начинает притягиваться к другим телам, между прочим, и к носу экспериментатора, и снова притягивается шаром, если до нее дотронуться посторонним телом, например, льняной ниткой. Если к пушинке, притянутой шаром, приблизить палец, то она притягивается последним, потом опять шаром, и это повторяется несколько раз. К скамейке была прикреплена деревянная стойка, с вершины которой спускалась льняная нитка более чем в локоть длины. Натертый серный шар приближался к вершине стойки, а к нижнему концу нитки подводился пальца на два какой-нибудь посторонний предмет, — тогда конец нитки притягивался к последнему. Таким образом Герике показал, что электрическая сила может распространяться по льняным ниткам на длину одного локтя. Натирая рукою шар в темноте, он наблюдал слабое свечение, какое бывает при разбивании сахара, а, поднимая шар к уху, слышал слабый треск. Впрочем, возможно и даже вероятно, что Герике слышал при этом не звук электрического разряда, а треск от разрыва кристаллов серы, вследствие согревания его от натирания рукой. По крайней мере, у самого Герике по этому поводу мы читаем следующее: «Шар обладает также способностью звучать, потому что если поднести его к уху, держа в руке, то в нем слышится шорох и треск». Еще замечательнее другое описанное перед этим наблюдение: «Также и вращающая сила не может быть представлена надлежащим образом поворотами шара вокруг его оси, потому что пушинка (лишь только она отклонится от шара в сторону) тотчас же под влиянием притягательной силы земли уклоняется вниз, и это мешает ей двигаться вокруг шара. Но вращательное движение в самой пушинке может быть показано очень легко, если обводить вокруг нее шар». При этом, по его словам, вращающаяся пушинка остается обращенной к шару всегда одной и той же стороной. Герике повторяет, следовательно, существовавшие в то время предположения, что вращение небесных тел производится магнитными и электрическими силами. В области магнетизма Герике тоже принадлежит несколько интересных наблюдений. Он нашел, что железные прутья намагничиваются, если их слегка проковывать на наковальне, положив по направлению с севера на юг. По его наблюдениям, сами собой намагничиваются и железные прутья в оконных решетках, причем наверху оказываются северные полюсы, а внизу — южные.

Считать Герике изобретателем электрической машины едва ли возможно; его прибору, предназначавшемуся для удобной электризации больших тел, недоставало кондуктора, этой характерной по нашим нынешним представлениям части машины. Но зато ему можно приписать открытие электрического отталкивания, электрического свечения (не искр) и первых явлений, касающихся электропроводности и электрической индукции.

Из всех исследований Герике электрические обратили на себя меньше всего внимания. Герике вообще любил показывать свои опыты перед многочисленными зрителями. Хотя в своих опытах по электричеству он добился гораздо больших эффектов, чем это можно было наперед ожидать, но они все-таки не были настолько велики, чтобы получить большую известность в широких кругах.

Когда в первый раз слышишь об открытиях знаменитого магдебургского бургомистра, он представляется нам гениальным изобретателем физических приборов, но никак не ученым физиком. Крупные масштабы его опытов и значительность достигаемых ими действий кажутся как бы рассчитанными больше на то, чтобы действовать на массы, чем на служение научным целям. Однако при более вдумчивом отношении такое представление оказывается неправильным. Герике вовсе не задавался исключительно целью удивлять публику, он всегда руководился чисто научными интересами и выводил из своих опытов не фантастические идеи, а правильные и вполне научные заключения. Погоня за пустым пространством, казавшимся столь важным для новой атомистики, привела его к воздушному насосу; спор о давлении воздуха привел его к полушариям с их огромной доказательностью; упругость воздуха им была доказана неопровержимо; им была твердо установлена необходимость воздуха для горения и пр., и пр. Вообще мы не встречаем у него дилетантизма ни в целях, ни в умозаключениях, как это нередко бывало с экспериментаторами того времени. Герике, конечно, не был физиком, действовавшим по определенным нормам той или другой школы; но он был больше, чем это, он обладал гениальным умом, верно схватывавшим потребности науки, будучи в то же время очень искусным экспериментатором, знающим математику, проявляющим всегда интерес к числу и мере. В своем сочинении Герике далеко не ограничивается перечисленными нами проблемами. В его семи книгах мы находим также не лишенные глубины и всегда здравые рассуждения о свете, о брожении и об устройстве вселенной. То обстоятельство, что Герике не привел своих физических открытий в систему, объясняется отчасти тем, что он как пионер науки не очень заботился о полном упорядочении завоеванных им областей, всего же больше — тогдашним политическим положением дел в Германии и общественным положением самого Герике. Тот факт, что в течение великой немецкой войны при всеобщем истощении нации человек мог сделать столько, сколько сделал Герике, да еще человек, обремененный делами городского представительства, не может не вызвать удивления его деятельности и сожаления, что ему суждено было быть бургомистром в столь тревожное время. При всем том он, наряду с Кеплером, бесспорно, — величайший из немецких физиков XVII столетия и один из значительнейших физиков вообще. Для нас, немцев, это — светлый образ на фоне эпохи великого национального бедствия.

Времени отдельных своих открытий Герике сам не указывал. До сих пор временем изобретения воздушного насоса считали 1650 г.; но это во всяком случае неверно, так как с марта 1649 по март 1651 гг. Герике был вне Магдебурга в Оснабрюке, Нюрнберге и Вене, где, при многочисленности дипломатических занятий и своей болезненности, он сделать этого открытия не мог. Д-р Церенер относит все физические открытия Герике к 1632—1638 гг., потому что такого мнения держится правнук Герике Ф. Бидерзее и потому что во всю жизнь Герике вплоть до 1663 г., когда «Experimenta nova» были окончены, у него не было периода более спокойного. Нам же эта дата кажется слишком ранней, так как Бидерзее относит, например, к периоду до 1646 г. и изобретение барометра с человеком, а по приведенному выше свидетельству сына Герике это изобретение приходится на 1657 или 1658 г. Правда, начиная с 1638 г., а еще больше с 1642 г., время у Герике поглощалось преимущественно ненаучными делами, но это еще не значит, что оно поглощалось полностью. Возможно, что он закончил свои первоначальные опыты в полуторагодовые промежутки с августа 1647 г. по март 1649 г. или с начала 1651 г. по август 1652 г., которые он прожил в Магдебурге, и только после этого пришел к устройству своего насоса. Это кажется нам тем правдоподобнее, что с 1638 по 1651 г. об опытах Герике нет никаких сведений, а они при их масштабе не могли бы остаться незамеченными.

Мунке указывает (на основании данных гинденбурговского «Magasin'a», X, 120), что Герике уже в 1651 г. подарил воздушный насос Кельнскому магистрату. Герланд считает эту цитату неверной. Если согласиться с последним, то следует позднейшим сроком изобретения воздушного насоса считать 1652 г., так как с августа 1652 г. до 1654 г., когда Герике показывал свои опыты в Регенсбурге, он в Магдебурге не провел и четырех месяцев.

Относительно электрических опытов Герике д-р Церенер утверждает, что он занимался ими не позже 1653 г., так как из писем Герике к Шотту якобы явствует, что с 1653 г. он исключительно занимался безвоздушным пространством. Но тогда и эти опыты следовало бы отнести к промежутку с 1632 по 1638 г.

Однако, последнее по указанным ранее соображениям неприемлемо, а так как и отрицательное показание писем кажется нам недостаточно надежным, то мы в качестве позднейшей даты для электрических открытий Герике берем 1663 г., в течение которого по собственному показанию последний закончил свою работу.

Из аппаратов Герике воздушный насос и два полушария сохраняются в Берлинской библиотеке. Другой насос, приписываемый Герике, сохраняется в городской библиотеке Магдебурга (Hoffmann, стр. 220). О первой электрической машине (?) Герике, попавшей в 1815 г. в собрание Брауншвейгской политехнической школы, см. Zerener, Nachwort, стр. IX и X.

Прямым наследникам Герике по пневматическим опытам был Бойль. РОБЕРТ БОЙЛЬ, сын графа Ричарда Коркского, родился 25 января 1627 г. в Лисморе (Ирландия, графство Корк). Образование, полученное им в Итоне, он восполнил путешествиями по Франции, Швейцарии и Италии. Получив значительное состояние по смерти отца, он поселился сначала в своем ирландском поместье Стальбридже, где занимался преимущественно религиозными и философскими вопросами. Но в 1654 г. он переселился в Оксфорд, стал заниматься больше химией и физикой и поступил в члены только что образовавшегося научного общества. В 1668 г. он последовал за этим обществом в Лондон, где и умер в 1691 г. (30 декабря). Он всю жизнь оставался холост и не занимал никакой публичной должности; всю свою жизнь он посвятил религии и естествознанию. Будучи строгим, даже нетерпимым последователем англиканской церкви и в то же время горячим защитником и проповедником христианства, он, тем не менее, смотрел на вселенную с чисто механической точки зрения, и одна только целесообразность механизма самоуправления вселенной приводила его ум к признанию творца с его высшим разумом и всемогуществом. Его многочисленные сочинения появились сначала на английском языке, потом большею частью в латинском переводе; многие из его работ помещены в «Philosophical Transactions». Полное собрание сочинений Бойля издано в 5 томах Т. Бирчем в 1744 г. (Лондон).

По философским основам своего миросозерцания Бойль был приверженцем Гассенди и вместе с последним был почитателем Эпикура. Подобно древним атомистам, он принимает существование абсолютно пустого пространства, в котором заключены мельчайшие частицы материи, имеющие определенную форму, величину и движение. Обсуждая агрегатные состояния веществ, он полагает, подобно Декарту, что атомы жидкостей находятся в постоянном движении, а частицы твердых тел — в покое. Промежутки между атомами он тоже не считает совершенно пустыми, а заполненными тонкой материей, не оказывающей почти никакого сопротивления. В доказательство постоянного движения жидких частиц он указывает на растворение твердых тел, а также на постоянное смещение жидкостей, например белого вина с красным. Однако Бойль не считает, подобно Декарту, инерцию материи единственной причиной твердости. Атомы твердых тел он представляет себе продолговатыми и многообразно переплетенными друг с другом. Для больших же масс он привлекает на помощь, — как некогда Галилей horror vacui, — еще давление воздуха. К последней мысли Бойль был приведен наблюдением, что матово отшлифованные стеклянные пластинки плотно прилипают друг к другу. От него, правда, не ускользнул тот факт, что слипание продолжается и под колоколом воздушного насоса, но он считал, что оно при этом ослабевает 1. Выводя все изменения вещества из соединения и распада атомов, Бойль отвергал не только четыре основные элемента Аристотеля, но и три элемента алхимиков, утверждая, что таких элементов много и что они будут постепенно открыты по мере разложения веществ. Из сочинения Каспара Шотта (1657) Бойль познакомился с опытами Герике. Принявшись тотчас же за их повторение, он изложил результаты своих работ в сочинении «New experiments physico-mechanical, touching the spring of the air» (Оксфорд, 1660). Здесь он описывает новый насос, устроенный при содействии Гука, тождественный по принципу с насосом Герике, но более удобный для работы. Бойль удержал первую форму насоса с краном и затычкой, но укрепил прибор на штативе и устроил поршневой стержень с зубцами, которые захватывались зубчатым колесом с рукояткой. С таким насосом мог уже управиться один человек, и работа облегчалась еще тем, что в приемнике, имевшем форму бутыли, сделано было отверстие, плотно запиравшееся пластинкой. Впрочем, мы уже упоминали, что Герике впоследствии усовершенствовал свой прибор: благодаря предохранительному запору поршня и крана водой он мог доводить разрежение воздуха значительно дальше, чем Бойль. Приведенные здесь схематические чертежи дают общее понятие о приборах обоих исследователей. Подтвердив все результаты своего предшественника. Бойль прибавил к ним несколько новых. Он наблюдал, что ртуть падает, когда над ртутной ванной барометра выкачивают воздух; что в пустоте течение воды по сифону прекращается; что дым в пустом сосуде сначала несколько поднимается, а потом, подобно всякому тяжелому телу, падает на дно; что и в пустоте получается тепло при трении определенных тел друг об друга, а также и при гашении извести. Наконец, к большому своему удивлению, он сделал открытие, что теплая вода в разреженном воздухе закипает, холодную же этим путем до кипения довести невозможно. Далее, Бойль нашел, что воздух от горения изменяется и что в пустоте не удается зажечь многих тел, легко воспламеняющихся при обыкновенных условиях. Однако в данном вопросе Герике ушел дальше, так как Бойль даже не заметил, что часть воздуха при горении поглощается.

Несмотря на множество уже существовавших в то время очевидных доказательств, некоторые поклонники древних все еще не могли понять, как может жидкость, столь тонкая и податливая во все стороны, как воздух, уравновешивать столб ртути в 28 дюймов. К числу их принадлежал и люттихский профессор Франциск Линус (1595— 1675), нашедший, что ртуть удерживается в верхнем конце барометра невидимыми нитями (funiculi) и что он сам почувствовал эти нити пальцем, когда закрывал им, как затычкой, барометрическую трубку. Против него-то Бойль и написал «A defense of the doctrine touching spring and weight of the air» (Лондон, 1662), брошюру с экспериментальными доказательствами закона, который был важнее всех доводов Линуса. Чтобы убедить Линуса в существовании сопротивления воздуха, он взял изогнутую в виде сифона стеклянную трубку с запаянным коротким коленом и наполнил ее через длинное (открытое) колено ртутью. По мере приливания ртути воздух в коротком колене сжимался, но продолжал уравновешивать все больший и больший столб ртути. После этого Бойль составил таблицу уменьшающихся объемов воздуха и соответствующих избытков давления в длинном колене; но отношение между обеими этими величинами он оставил без всякого внимания. Оно было подмечено лишь его учеником Ричардом Тоунлеем, который сделал на основании таблиц Бойля тот вывод, что объемы сжимаемого воздуха обратно пропорциональны силам давления. Бойль согласился с правильностью этого закона и доказал, что он распространяется и на давления меньшие атмосферного. Тем не менее, этот основной закон аэростатики не сохранил имени первого, открывшего его ученого, а связан с именем (закон Мариотта) другого физика, который лучше Бойля сумел оценить его значение. Против старого мнения, будто более легкие жидкости не производят никакого давления на более тяжелые, Бойль выступил в своем исследовании о равновесии жидкостей «Hydrostatical paradoxes (1666). Однако здесь он, в сущности, не пошел дальше Стевина, и сочинение это для нас интересно только в том отношении, что оно указывает, какие положения в то время считались парадоксами.

После появления оригинального сочинения Герике (1672) Бойль повторил также его опыты по электричеству и магнетизму, и прибавил к ним кое-что новое. Все тела обнаруживают большую электрическую силу, если перед натиранием их чисто вытереть и нагреть; дым пламени притягивается наэлектризованными телами, как всякое другое легкое вещество; не только ненаэлектризованное тело притягивается наэлектризованным, но и, наоборот, второе притягивается первым. Наконец, оказалось, что в пустоте электрические опыты удаются так же, как в обычных условиях. Однако железо, в начале выкачивания продолжавшее прочно удерживаться магнитом, с увеличением разрежения отпадало. Отсюда Бойль сделал вывод, что воздух, не играя роли в притяжении железа, содействует удержанию последнего магнитом; в действительности же ему следовало подумать, не влияет ли здесь все более и более усиливающееся сотрясение прибора при выкачивании воздуха.

Исследования Бойля о свете помещены в сочинении «Experiments and considerations touching colours», появившемся впервые в Лондоне в 1663 г. Целый ряд наблюдений убедил его, что часто изменения поверхностей тел, которые нельзя считать настоящими вещественными изменениями, вызывают перемену их цвета. К таким случаям он причисляет: изменение цвета стали при закаливании, изменение цвета расплавленного свинца, когда его поверхность быстро очищается от землистого налета, изменение цвета плодов при нагревании и т. д. На этом основании он не считает окраску свойством самих тел; он отрицает существование постоянных цветов и полагает, что цвета производятся определенными изменениями света на поверхности тел, действующими различно на глаз. Белые тела — это те, которые всего полнее отражают его; черные — те, которые всего сильнее поглощают его. Вот доказательства: кровельная черепица, выкрашенная наполовину в черный цвет, оказывается на солнце гораздо теплее в черной своей половине; зажигательное зеркало зажигает черную бумагу значительно скорее, чем белую; даже рука в черной перчатке становится теплее, чем в белой. Прочие цвета распределяются между белым и черным, так что, смотря по количеству отраженного света, получается последовательно красный, желтый, зеленый и голубой. Бойль первый упоминает о цветах тонких плёнок, которые он наблюдал на спирте и скипидаре, взбалтывая их до появления пузырей, также на мыльных пузырях и тонких стеклянных шарах. Такие цвета, прибавляет он, можно видеть на всякой жидкости. Бойль обратил также внимание на зеленую окраску гонких золотых листков в проходящем свете. Объяснения этих замечательных явлений он не нашел и, по-видимому, не искал. Во всяком случае, его мысль, что все вообще цвета суть видоизменения белого света поверхностью тел, была важным шагом вперед в сторону Ньютона, который, действительно, три года спустя после выхода книги Бойля представил Королевскому обществу свое первое сочинение о теории цветов.

Нам остается еще упомянуть о некоторых других интересных опытах Бойля. Он повторил старые опыты с выращиванием растений в воде и пришел к заключению, что вода при этом процессе как бы превращается в землю. Производя затем перегонку воды до 200 раз, он при каждой пробе получал землистые осадки; однако он не счел этого результата достаточно убедительным и высказал предположение, что некоторая часть земли может происходить от стеклянных сосудов, служивших при перегонке. Бойль считал упругость воды весьма вероятной на том основании, что при сильном выкачивании воздуха вода как бы растягивается, а при обратном впускании воздуха она как бы сжимается; и далее, на основании опыта с наполненным водой оловянным шаром, по которому он ударял плоским молотком: вода била при этом кверху высокой струей из проделанного в шаре отверстия. От Бойля не ускользнуло, что вода всегда содержит некоторое невидимое количество воздуха, и он считал возможным объяснить упругость воды присутствием в ней воздуха. Бойль заметил относительную легкость замерзшей воды и был склонен поставить ее в зависимость от воздушных пузырьков, находящихся во льду. Громадную силу расширения воды при замерзании он показал на опыте с ружейным дулом, которое было наполнено водой и оказалось разорванным на одном конце после двухчасового пребывания на морозе. Лед, по его мнению, испаряется постоянно даже при сильном холоде. Из жидкостей вовсе не замерзают или же замерзают с трудом: азотная кислота, спирт, соляная кислота, эфирные масла; относительно ртути Бойль указал на желательность опытов в холодных странах. Он производил много исследований с охлаждающими смесями, причем сделал важное открытие, что все соли, производящие холод в смеси со льдом или снегом, при этом сами растворяются.

Бойль был замечательным экспериментатором. Во многих вопросах он успешно конкурировал с флорентийскими академиками (о которых будет вскоре речь), а во многих соприкасался с ними. Планы всех его опытов разрабатывались и выполнялись крайне тщательно, причем полученные результаты нередко проверялись многократными повторными опытами. Он проник опытом во все почти отделы физики; везде находим мы его за проверкой старых и новых данных, притекающих к нему с разных сторон благодаря его обширным сношениям с учеными его времени. При этом все свои опыты он описывает с такой точностью (этим особенно пренебрегали в прежнее время), что повторное их воспроизведение не представляет затруднения. В пределах опытного исследования — однако не дальше — Бойль равен любому из новых физиков. К сожалению, он ограничивался только мастерским выполнением опытов. Когда же опыт удавался и получался достаточно надежный результат, его интерес к данному вопросу угасал. Констатирование фактов для него — все, о разъяснении их смысла он так мало заботился, что ни разу не хотел высказаться в пользу какой-либо из нескольких возможных теорий. Встретить у него искусное применение гипотезы представляет большую редкость.

В этом отношении его можно считать под сильным влиянием бэконовских учений. Согласно требованиям последнего Бойль собрал в отдельных областях материал для индуктивных умозаключений, противопоставляя друг другу в свободной форме положительные и отрицательные инстанции. Он не пошел, однако, дальше, быть может, вследствие убеждения в бесплодности этого пути. При таких условиях Бойль не мог подвинуть физику в той мере, как следовало ожидать по количеству его работ и по его искусству в области экспериментирования. Свое важнейшее достижение в области физики — открытие закона обратной пропорциональности между давлением и объемом газов — он завершил не прежде, чем его ученик сделал из добытых им результатов первый вывод, вследствие чего наука именно здесь и проглядела права Бойля на первенство.

В одном только случае Бойль следовал теоретическому пути; я имею в виду теорию атомов, с которой он, по собственным его словам, познакомился, к сожалению, слишком поздно. Хотя и здесь он опасался зайти чересчур далеко в своих выводах, тем не менее, наибольшим значением своим в науке он обязан именно атомистике. Положив атомистику в основу своих химических взглядов, отбросив старые натурфилософские и алхимические элементы и обратив внимание на основные вещества, которые должны быть открыты по мере разложения тел; объясняя все химические изменения соединением и разъединением атомов, — Бойль установил для химии начала, которые она в наше время с блестящим успехом разработала, и таким образом сделался до известной степени родоначальником новейшей чисто научной химии. Впрочем, даже в области химии его способность к обобщениям оказалась недостаточной. Наблюдения над изменением воздуха при горении не навели его, например, на мысль о происходящем при этом потреблении одной из составных частей атмосферы; своими наблюдениями над увеличением веса металлов при обжигании он тоже не сумел воспользоваться; а такие важные открытия, как получение газов из извести и уксуса или из железа и соляной кислоты, дали ему только повод высказать мысль, что воздух может быть получен также и искусственно.

Наука, тем не менее, всегда с полным основанием высоко ценила заслуги Бойля. Что же касается его соотечественников, то они в своем энтузиазме не только признавали его действительные заслуги, но и приписывали ему чужие открытия, повторенные им для проверки. Так, патриотическое усердие побудило их не совсем извинительным образом проглядеть заслуги Герике и приписать их своему земляку Бойлю.

ACCADEMIA DEL СIMENTO, Академия опытов. Оба брата живо интересовались физикой, хотя не настолько, чтобы оставаться верными науке в трудных обстоятельствах. Фердинанд II отказался защищать своего придворного математика и бывшего учителя Галилея против инквизиции; и оба брата не задумались принести в 1667 г. свое создание, академию, в жертву, когда Рим потребовал упразднения ненавистного ему учреждения в обмен за кардинальскую шапку для председателя академии принца Леопольда. Академия просуществовала, таким образом, не долее 10 лет. Она состояла из 9 членов и нескольких корреспондентов.

Наиболее выдающимися членами ее были: 1) Винченцо Вивиани (1622—1703), известный уже нам в качестве ученика Галилея; 2) Джиованни Альфонсо Борелли, о самостоятельных работах которого будет речь впереди; 3) Франческо Реди (1625—1676), лейб-медик великого герцога; 4) Лоренцо Магалотти (1637—1712) секретарь академии и великого герцога; 5) Антонин Улива (умер 1668); 6) Карло Ренальдини (1615—1698), профессор математики в Пизе, а затем в Падуе и 7) Кандидо дель-Буоно (1618—1676). Из корреспондентов академии заслуживают внимания: кардинал Риччи (1619—1682); астроном Кассини (1625—1712), профессор математики Монтанари (1633—1687); замечательный геолог Николай Стеноне (датчанин, настоящее имя которого было, вероятно, Стеен); библиотекарь парижской королевской библиотеки Тевно (1620—1692) и иезуит Оноре Фабри (1606—1688). Флорентийские академики работали совместно и публиковали свои труды сообща, не выделяя заслуг того или другого лица. Работы академиков были изданы под заглавием: Saggi di naturaii esperienze fatte neil Accademia del Cimento» (Флоренция. 1667). Голландец П. Мушенбрек перевел эту книгу на латинский язык: «Tentamina experementorum naturalium captorum in Accademia del Cimento» (Лейден, 1731); а в 1841 г. на собрании итальянских естествоиспытателей великому герцогу Тосканскому Леопольду II был поднесен в дар экземпляр «Трудов» академии в новом издании, дополненном и исправленном заботами Антинори.

«Saggi» разделяются на тринадцать глав, содержание которых мы здесь вкратце приводим.

7. Об измерительных приборах. Флорентийцы первые стали употреблять настоящий термометр, у которого из трубки и шара удален воздух, а верхний конец залит герметически сургучом, чтобы давление воздуха не могло влиять на прибор; кроме того, они первые стали наполнять термометр спиртом вместо подкрашенной воды. С другой стороны, шкала на термометрах осталась совершенно произвольной, число принятых градусов в различных приборах было неодинаково, и постоянные точки определялись только по наибольшему зимнему холоду и наибольшему летнему зною во Флоренции. Таким образом сравнение показаний различных термометров было все еще невозможно. Этот прибор, впрочем, существовал уже в 1641 г., т. е. еще до основания академии; по-видимому, он был сделан по мысли самого великого герцога Фердинанда II; насколько помогли ему при этом придворные ученые, остается неизвестным. Разным образом Фердинанду приписывают изобретение гигрометра, применявшегося флорентийцами. Де-Куза и Мерсенн упоминают уже о наблюдениях над влажностью воздуха; но прибор флорентийских академиков впервые был приспособлен для подобных измерений. Он состоял из жестяной воронки, наполненной внутри толченым льдом; на наружной поверхности оседала влажность, стекавшая с конца воронки в измерительный сосуд. Наконец, нужно еще заметить, что флорентийцы употребляли оба рода ареометров (весовой и объемный) для определения удельного веса и бифилярно подвешенные маятники для определения времени.

2. О воздушном давлении. В этом отношении флорентийцы мало в чем опередили Герике и Бойля, хотя и повторяли их опыты с большею тщательностью. Флорентийцам принадлежит, впрочем, открытие, что капиллярное притяжение совершенно не зависит от давления воздуха.

3. Об искусственном замораживании воды. В этой главе описаны почти те же опыты, которые делал Бойль с расширением и уменьшением удельного веса льда и с охлаждающими смесями.

4. О естественном льде. Эта глава особенно замечательна изложенным в ней наблюдением, что холод, подобно теплу, распространяется путем излучения. Академики поставили вогнутое зеркало на значительном расстоянии от глыбы льда в 500 фунтов и нашли, что в фокусе зеркала термометр заметно понижается.

5. Расширение тел от теплоты доказывалось флорентийскими учеными при помощи различных приборов, идея которых заключалась большею частью в том, что тело, свободно проходившее в холодном состоянии через отверстие, не могло пройти в него после нагревания. Производя эти опыты, они наталкивались на многие явления, оставшиеся более или менее необъясненными. Так, например, стеклянный термометр, опущенный в кипяток, в первое мгновение снижался, вследствие того, что, по их правильному объяснению, стекло расширялось сильнее жидкости. Когда же они в кипящую воду опускали небольшой сосуд с толченым льдом, термометр оставался неподвижным. Флорентийцы открыли, таким образом, постоянство точки таяния льда, но не знали, как объяснить это явление. Они не обратили на него должного внимания, вероятно, потому, что не были в состоянии объяснить его и не догадывались об его общем значении. Также непонятым остался тот факт, что железный прут, уравновешенный другим таким же прутом на чашке весов, при нагревании поднимался, но, во всяком случае, они не вывели отсюда заключения, что нагретые тела становятся легче.

6. Опыты над сжимаемостью воды привели к отрицательному результату.

7. При исследовании абсолютной легкости тел оказалось, что даже более легкие тела не поднимаются в более тяжелой жидкости, если некоторое количество последней не проникает под тело.

8. 9 и 10. Опыты с магнитом, с электричеством и с изменениями цветов некоторых жидкостей не дали ничего нового.

11. Глава о скорости распространения звука содержит ряд опытов, произведенных по способу Гассенди и Мерсенна, но с большею точностью; оказалось, что скорость звука равна 1111 парижским футам в секунду.

12. Опыты с движением брошенных тел дали полное подтверждение законов Галилея.

13. Тринадцатая глава заключает в себе описание различных опытов, из которых особенно замечательны опыты по измерению скорости распространения света. Они были поставлены по методу определения скорости распространения звука и, разумеется, не дали никакого результата.

Флорентийской академии расточали много похвал, и мы не имеем ни малейшего намерения уменьшать ее заслуженной славы. При правильной оценке флорентийцев не следует упускать из виду, что они были только экспериментальными физиками и не хотели быть ничем иным; при таком условии мы не станем удивляться, если находим следы их работ везде, где дело идет о надежном установлении фактов, и почти не видим какого-либо их участия там, где на сцену выступает развитие широких и плодотворных физических теорий. Флорентийцы сами заявили, что они намерены изучать явления, а не истолковывать их. Для первой совместной работы многих ученых такая программа являлась наиболее разумной. Действительно, производить опыты соединенными силами и средствами удобнее, чем порознь: думать же сообща, а тем более изобретать совместно едва ли удобнее. Но, с другой стороны, необходимо, чтобы в дополнение к подобной совместной работе кто-нибудь один занялся объяснением фактов, разработкой теории, и затем, далее полезно, чтобы эта теория обсуждалась и проверялась общими силами. Тот факт, что академия ограничились одним опытным исследованием, был знамением времени. После того как для опыта удалось завоевать признание и почет, построение теорий и гипотез упало в общем мнении, и оба течения начали впадать в противоположную крайность. В то время как Галилей был далек от простого экспериментирования, ученики его в первом, втором и третьем поколении основали чисто экспериментальную академию.

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что члены флорентийской академии, за исключением Борелли, не оставили после себя никаких работ по теоретической физике и что Академия опытов в Италии ознаменовала собой не период нового расцвета физики, а напротив, конец одной из славнейших эпох итальянской науки. Академии, ярко освещавшей небольшое пространство вокруг себя, недоставало тех лучей, которые способны бросать свет на пути, ведущие вдоль, и под ее сенью наука, по крайней мере, в Италии, не имела возможности завоевать себе новых областей.

Но не на одной академии лежит, на наш взгляд, исключительная и даже главная ответственность за это. Политические и религиозные влияния были здесь сильнее всех других; они, быть может, и были причиной, приведшей академию к такой односторонности. Как враждебно ни вела себя церковь по отношению к новому направлению естествознания, она не могла преследовать простого открытия фактов. Напротив, выводы из добытых результатов представляли сравнительно опасную вещь, и тот, кто оказывался неудобным церкви с этой стороны, мог жестоко поплатиться. Флорентийская академия, покровители которой уже однажды обнаружили свое бессилие перед римским престолом, имела, следовательно, достаточные причины сосредоточиться на простом наблюдении. Впрочем, и это не могло вполне обезопасить ее, как это видно из ее безвременного конца после едва десятилетнего существования.

Из приборов флорентийской академии доныне сохранились спиртовые термометры, ареометры, гигрометры, плотно закрывающиеся металлические шары (для опытов над сжимаемостью воды) и естественный магнит в арматуре (Gerland, Leopoldina, Heft XVIII).

Между флорентийскими физиками наибольшим богатством идей отличался ДЖИОВАННИ АЛЬФОНСО БОРЕЛЛИ, бывший вместе с Вивиани движущей силой академии. Родившись в 1608 г. в Кастельнуово близ Неаполя, Борелли учился в Риме, сделался в 1649 г. профессором математики в Мессине, и в 1658 г. профессором в Пизе, а затем членом флорентийской академии. После упразднения последней он вернулся в Мессину, откуда должен был бежать в 1674 г., будучи замешан в неудачном восстании против испанцев. Он умер 31 декабря 1679 г. в Риме в крайней нужде.

Деятельность Борелли была весьма разносторонней. Он был не только выдающимся физиком, но также хорошим математиком и астрономом. В 1666 г. вышло его сочинение «Theoria Mediceorum planetarum ex causis physic Is deducta», основанное на многолетнем наблюдении спутников Юпитера и очень интересное с точки зрения физики по изложенной в нем теории тяготения. Борелли первый высказал мнение, что круговое движение небесных тел должно быть объяснено не только притягательной силой центрального светила, но также центробежной силой, происходящей от инерции тел. «Предположим, что планета стремится к солнцу и в то же время своим круговым движением удаляется от этого центрального тела, лежащего в середине круга. Если обе противоположные силы равны между собой, то они должны уравновеситься; планета не будет в состоянии ни приблизиться к солнцу, ни отойти от него дальше известных пределов, и в таком равновесии будет продолжать свое обращение около солнца». Эта теория устраняла необходимость в особой вращательной силе, при помощи которой центральное светило увлекало за собой своих спутников и которую до тех пор искали в его вращении и магнитном притяжении, и вместе с тем открывала путь для теории всеобщего тяготения.

Главное собственно физическое сочинение Борелли было окончено одновременно с разработкой этой теории. Рассказывают, будто принц Леопольд желал поместить это сочинение в «Трудах» академии, но что Борелли, вообще недоверчивый и неуживчивый, не дал отговорить себя от отдельного издания. Книга вышла только в 1670 г. под заглавием: «De vi repercussionis et motionibus naturalibus a gravitate pendentibus». Согласно заглавию, Борелли рассматривает здесь учение об ударе тел и приходит к лучшим результатам, чем его предшественники: Декарт, Оноре Фабри и др. К сожалению, его исследования относятся лишь к отдельным не связанным между собой случаям; по этой причине, а также вследствие неудобной формы изложения они не имеют большой ценности. С другой стороны, движение маятника выведено у Борелли вполне правильно из боковой начальной скорости, сообщенной толчком, тяжести и наперед заданного кругового пути. Он доказал, что движение ускоряется и замедляется только одной тяжестью, а так как действие ее в обоих случаях должно быть принято равным, то маятник должен настолько же подниматься на одной стороне, насколько он опускается на другой — закон, над которым Мерсенн, как нам известно, работал безуспешно. Важнейшее значение книги Борелли заключается, впрочем, в тщательном исследовании явлений капиллярности и опытах для разъяснения ее сущности. В первом томе нашей истории было отмечено, что открытие волосности некоторые неправильно приписывают арабу Альгазену; другие находят у Леонардо да Винчи 2 указание на это явление; некоторые, и также без достаточных оснований, приписывают знакомство с капиллярностью Франциску Аджунти (1600—1635). Член-корреспондент Флорентийской академии Оноре Фабри поместил в своей «Physica in decem tractatus distributa» (Лион, 1669) ряд верных положений; он нашел, что в тонких трубках, погруженных в воду, последняя поднимается выше уровня воды, окружающей трубку с наружной стороны; что поднятие тем значительнее, чем уже просвет трубки, и что вода никогда не вытекает из верхнего конца трубки. К этим правильным выводам Фабри прибавил неверное положение, что будто в длинных трубках вода поднимается выше, чем в коротких. Так как, однако, Борелли писал гораздо раньше Фабри, то первому следует отдать преимущество по времени открытия, не говоря уже о том, что его познания здесь гораздо шире и яснее. Фабри, например, считает еще воздушное давление причиной капиллярности, Борелли же доказывает, что явление происходит и в пространстве с разреженным воздухом. По его мнению, водяные частицы представляют тельца с расходящимися во все стороны гибкими ветвями. Ветви эти одним концом прилегают плотно к шероховатостям стеклянной стенки и действуют наподобие одноплечего рычага, имеющего точку опоры в стенке. Тяжесть водяных частиц внутри трубки таким образом частью уничтожается, и вода поднимается по ней кверху для восстановления равновесия с наружной массой воды. Объяснение было настолько хорошо, насколько могло быть в то время при отсутствии понятия о молекулярном притяжении; вскоре, однако, затруднения начали возрастать, и Борелли пришлось наблюдать больше, чем он был в состоянии объяснить. Он заметил, во-первых, что жидкость остается в трубке и после того, как ее вынимают из воды, и притом на прежнем уровне, и что высоты поднятия воды обратно пропорциональны диаметру трубок. До сих пор его теория рычагов могла еще держаться. Когда же он нашел, что две латунные пластинки, спущенные плашмя на воду, движутся друг к другу точно под влиянием притяжения и что то же самое повторяется с двумя деревянными тарелочками, между тем как деревянная тарелочка и латунная пластинка, опущенные вместе. Как будто отталкиваются, — ему пришлось убедиться в недостаточности прежнего объяснения. Подобно волосности, в то время и шаровую форму водяных капель объясняли воздушным давлением, на которое вообще возлагали много надежд; между тем флорентийские академики доказали, что капля в пустоте сохраняет ту же форму, а Борелли сверх того заметил слияние двух соприкасающихся капель. Последнее явление он тоже попытался отнести на счет принятой формы водяных частиц, но, разумеется, без действительного успеха.

Явления волосности занимали в ту пору многих физиков. Монтанари (1633—1687) опубликовал в своих «Pensiere fisiche e matematiche» (Болонья, 1667 г.) результаты сходные с бореллиевскими. Исаак Фосс (1618—1689) первый упоминает в своем сочинении «De Nili et aliorum fluminum origine» (Гаага, 1666) о понижении уровня ртути в тонких трубках и опровергает мнение, будто ключевая вода поднимается в силу волосности на вершины гор. Бойль, подобно флорентийцам, доказывал, что капиллярность наблюдается и в безвоздушном пространстве и потому не может зависеть от давления воздуха; дальнейших же исследовательских опытов он, по своему обыкновению, не делал. С большим успехом, чем в вопросе о капиллярности, применил Борелли теорию рычагов в своем знаменитом физиологическом сочинении «De motu animalium» (ч. 2, Рим, 1680 и Лейден, 1685). Он объясняет, что руки и ноги человека и животных действуют, как одноплечие рычаги, у которых плечо сопротивления длиннее плеча силы, и исчисляет силу, производимую мышцами руки при поднятии одним пальцем 9,5 фунта, в 1900 фунтов. Он определяет устойчивость стояния по величине поверхности, служащей опорой; объясняет процесс бега как непрерывное падение; а отодвигание ног или наклонение туловища при вставании объясняет необходимостью перемещения центра тяжести над площадью опоры и т. д. Сочинение Борелли имело классическое значение для теории движения животных и человека и долгое время ожидало достойного преемника.

По некоторым вопросам с Борелли соприкасается РОБЕРТ ГУК, который, подобно своему соотечественнику Бойлю, оказал влияние почти на все вопросы, занимавшие тогдашний мир физиков. Гук родился в 1635 г. на острове Уайте, где отец его был пастором; в 1658 г. он поступил в Оксфордский университет; затем сделался ассистентом Бойля, которому главным образом помог при устройстве воздушного насоса, и в 1662 г. он получил место экспериментатора при вновь учрежденном Королевском обществе. Вскоре он стал членом, а в 1678 г. секретарем общества. Вместе с тем он читал лекции по механике, организованные по инициативе и за счет сэра Кетлера, и был профессором геометрии в Грешемской коллегии в Лондоне. Изнуренный работой и ночными бдениями, он умер в Лондоне в 1703 г.

Положение Гука при Королевском обществе привело его в соприкосновение со всеми новыми явлениями в науке, а экспериментальные способности позволяли не только повторять чужие исследования, но и вносить в них много нового и самостоятельного. С другой стороны, разбросанность занятий служила в большинстве случаев препятствием к дальнейшей разработке вопросов и всестороннему изложению своих мыслей. Отсюда — бесконечные притязания Гука на то, что он первый все знал, первый собирался все сделать; он заводил постоянные ссоры и пререкания с другими учеными и изобретателями насчет прав первенства в открытиях и работах, и во многих случаях не мог убедить мир в своей правоте. Мало того, его прямо обвиняли в нечестности. Вольф («Gesch. der Astr.», стр. 461) называет его научным разбойником и считает себя вправе «по меньшей мере подозревать его в утайке в свою пользу многих научных сообщений, которые должны были пройти через его руки, как секретаря Королевского общества». С другой стороны, следует отдать должное смелости его мысли в некоторых случаях, а во всех без исключения — точности его наблюдений.