В 1616 г. при папе Павле V ГАЛИЛЕЮ, как нам уже известно, было дано знать, что учение Коперника противно св. писанию; вследствие чего он и воздерживался от всяких рассуждений на эту тему. Но в 1621 г. Павел V умер, и его вторым преемником сделался в 1623 г. Урбан VIII, тот самый кардинал Барберини, который за три года до того восхвалял Галилея в латинских стихах. Узнав о восшествии на престол своего доброжелателя, обрадованный Галилей поспешил в Рим, и действительно был принят настолько любезно, что даже получил обещание пенсии для сына. После такого приема Галилей ободрился и счел возможным приняться за окончание своего сочинения о системах вселенной. В течение 1628 и 1630 гг. он был дважды в Риме, и уже при первой поездке отдал свой труд на суд духовных цензоров. В 1630 г. он получил разрешение печатать его, и римское общество Dei Lincei, издавшее галилеевского «Saggiatore», охотно взяло бы на себя издание нового произведения, если бы, по несчастью, в это время не умер основатель и президент общества, князь Чези. С его смертью дело затянулось; а с 1631 г., когда, вследствие чумы в Тоскане, папа окружил свои владения пограничным кордоном, печатание книги в Риме стало невозможным. Она была издана во Флоренции в 1632 г. под заглавием: «Dialogo di Galilei Linceo, Matematico supremo dello studio di Раdova e di Pisa, d filosofo e matematico primario del serenissimo Granduca di Toscana, dove nei congressi di quattro giornate, si discorre sopra i due massimi sistemi Tolemaico e Copernicano del mundo». В этом сочинении проводится сравнение между системами вселенной Птолемея и Коперника в форме беседы, продолжающейся четыре дня. В беседе участвуют, с одной стороны, друзья Галилея Сагредо и Сальвиати в качестве сторонников коперниковой системы, а с другой — перипатетик философ Симплиций, защитник птолемеевой системы. Беседа происходит в доме Сагредо. Первый день посвящен опровержению учения перипатетиков. Между движениями земных и небесных тел нет различия; напротив, земные тела, как и небесные, должны совершать круговое движение (мнение, высказанное уже Коперником). Действительно, существование вселенной было бы немыслимо, если бы все движения не приводили тел вновь к их исходной точке. С точки зрения неизменяемости и неразрушаемости тоже нет различия между небесными телами и замлей: во-первых, потому, что все изменения земных тел ограничиваются незначительными изменениями на поверхности земли; во-вторых же, потому, что и самое небо не представляет безусловного постоянства: кометы, например, появляются на небе и вновь исчезают, также и пятна на солнце, а в 1572 и 1604 гг. появились даже новые светила, принадлежащие к отдаленнейшим неподвижным звездам. Нет никакой необходимости, чтобы земля покоилась в центре вселенной; мы видим только, что все земные тела стремятся к центру земли, и если мы заключаем отсюда, что они движутся в направлении центра вселенной, то мы утверждаемое вводим в состав доказательства. Мировые тела могут и не быть строго шарообразными, так, например, луна имеет неровную поверхность.

Из наличия светлых и темных пятен на луне мы, однако, не в праве заключить о существовании здесь морей; в противном случае на луне было бы заметно образование облаков. Луна постоянно обращена к земле одной и той же стороной, что, вероятно, происходит вследствие магнитного притяжения последней. Слабый вторичный свет, которым весь лунный диск освещен перед новолунием и после него, происходит от отраженного землей солнечного света (а не прямо от солнечного света, просвечивающего якобы сквозь прозрачную луну); день продолжается на луне месяц; времен года там нет вовсе; жаркий пояс занимает там не более 10°; воды там нет, вследствие чего органическая жизнь, похожая на нашу, там невозможна; однако мера нашего знания не является мерой существующего.

Предметом беседы второго дня служит вращение земли вокруг оси, причем старое воззрение опровергается частью доводами Коперника, частью же новыми, собственными. Ни одно земное тело не движется по прямой линии; кажущаяся прямолинейность движений зависит только от того, что мы не замечаем собственного движения. Нет никакой необходимости, чтобы центробежная сила сбрасывала с поверхности земли дома и людей, так как сила эта тем слабее, чем больше радиус кругового пути; при величине же земного радиуса достаточно силы тяжести для противодействия центробежной силе. Вселенная делится на движущуюся и неподвижную часть, причем для явления безразлично, которой из двух частей приписать движение. Планеты двигаются тем медленнее, чем они дальше от солнца. Сатурн, например, совершает свой круговой путь в 30 лет; вот почему правильнее считать сферу неподвижных звезд находящейся в полном покое, чем приписывать ей суточное обращение.

Движение земли вокруг солнца составляет предмет рассуждений третьего Дня. Галилей защищает это движение доводами Коперника, но только делает поправку относительно принимаемого последним третьего движения земли, в силу которого земная ось должна неизменно сохранять параллельное себе положение. Ось вращения и без вмешательства посторонней силы остается постоянной в каждом свободно движущемся теле; например, если положить деревянный шар на поверхность воды в лохани и двигать этот сосуд, то шар не следует за этими движениями, а сохраняет неизменно свое первоначальное положение относительно стен комнаты.

Беседа четвертого дня посвящена объяснению приливов и отливов в связи с движением земли; это, впрочем, слабейшая из всех теорий Галилея, и мы на ней останавливаться не будем.

Галилей полагал, что поступает предусмотрительно, указав в своем предисловии, что данное сочинение вполне согласно с намерениями церковных владык и даже полезно для их целей. Тем не менее скоро разразилась жестокая буря против новой защиты Коперника. Пизанский профессор философии Киарамонти (1565—1652) написал резкое возражение против новой книги; перипатетик Клод Беригард (1578—1663) утверждал, что Галилей вложил в уста Симплиция далеко не самые веские доводы против движения земли; в Риме подкапывались под него иезуиты Грасси и Шейнер со всем рвением личной ненависти; и наконец, кто-то сумел изменить доброе расположение папы, убедив его, что Галилей высмеял его самого, изобразив его под видом Симплиция. В Риме была назначена комиссия для расследования дела, состоявшая из отъявленнейших перипатетиков, и для участия в ней был, между прочим, вызван в Рим пизанский профессор Киарамонти. Комиссии был представлен прежний протокол увещания Галилея кардиналом Беллармином, на котором неожиданно оказалась надпись, будто Галилею было определенно запрещено считать учение Коперника правильным или защищать его под угрозой кар св. судилища, и что Галилей, выслушав такое решение, будто бы смирился и клятвенно обещал повиноваться. После этого было вполне естественно обвинить Галилея в нарушении постановления 1616 г. и представить его на суд инквизиции. В ноябре 1632 г. его действительно вызвали в Рим, и как ни возмущался великий герцог Тосканский Фердинанд II, но этот двадцатидвухлетний юноша не сумел оказать должного сопротивления папе. Больной Галилей был вынужден отправиться в путь 20 января 1633 г. и прибыл в Рим 13 февраля, выдержав на границе папских владений двухнедельный карантин. Он остановился сначала у тосканского посла Никколини (который вообще, пренебрегая личной опасностью, пускал в ход все доступные ему средства для защиты и облегчения участи своего друга); но 12 апреля Галилей был заключен в инквизиционную тюрьму, откуда, впрочем, в виду болезненного состояния его выпустили через две недели. Наконец, 21 июня Галилей был вновь вызван в суд, оставался весь день и ночь в инквизиционном помещении, а на другой день был переведен в доминиканский монастырь Alla Minerva, где его заставили на коленях отречься от всех своих заблуждений.

Что происходило в ночь с 22 на 23 июня в здании инквизиции с 69-летним больным стариком, вероятно, навсегда останется тайной. Нет никакого сомнения, что ему грозили пыткой; но пытали ли его на самом деле — это спорный вопрос, которым в последнее время много занимались, но окончательно не разрешили. Вольвилль (Zeitschr. f. Mathematik und Physik, XXIV Jahrg., 1879) высказывается поэтому поводу следующим образом: разоблачения Сильвестра Герарди выяснили с полною достоверностью, что 16 июня 1633 г. папой и конгрегацией было принято решение подвергнуть Галилея под угрозой пытки так называемому Examen de intentione, и если он будет упорствовать в своем отрицании единомыслия с Коперником, то отправить его для дальнейшего дознания в отделение пыток. Текст сентенции вполне точно указывает на то, что в силу папского постановления Галилея отправили в камеру пыток. С другой стороны, акты ватиканской рукописи, которые, в противоположность декрету и прямому смыслу приговора, свидетельствуют, будто 16 июня был издан приказ ограничиться лишь угрозами пытки и будто с этим приказом и сообразовались при ведении дела, — эти акты, на основании и внутренних и внешних соображений возбуждают сильные подозрения в их позднейшей подделке.

Кроме отречения от своих заблуждений, Галилей был приговорен к тюремному заключению. Последнее было, однако, тотчас же заменено домашним арестом в Villa Medici, а вскоре затем пребыванием в епископском дворце в Сиене. 8 июля он прибыл к епископу Пикколомини, своему приятелю, 18 декабря 1633 г. он был переведен в виллу Беллосгвардо близ Флоренции, и, наконец, 19 ноября 1634 г. — в виллу на Монте-Ривальто в церковном приходе Аччетри. Здесь Галилей умер 8 января 1642 г. от изнурительной лихорадки. До последних дней он находился под бдительным надзором инквизиции, которая следила за его жизнью и научными работами. Ему было запрещено собирать у себя научные и музыкальные общества, устраивать многолюдные обеды или увеселения. О том, что происходило на инквизиционном суде, он был обязан хранить безусловное молчание, и, разумеется, боялся нарушить это обязательство. Даже смерть не примирила церкви с ним; на его могиле не было произнесено надгробной речи; его тело не позволили поместить в семейном склепе Галилеев, и с трудом согласились дать ему место в часовне, примыкающей к церкви, да и то под условием, что там не будет ни памятника, ни надгробной надписи.

Здоровье Галилея сильно расстроилось в последние годы. Начиная с 1616 г., он постепенно терял слух, а с 1637 г. у него на обоих глазах начал образовываться катаракт, вследствие чего он уже с 1639 г. не мог сам писать, а лишь диктовал; в 1640 г. он окончательно лишился зрения. При все том, Галилей никогда не оставался праздным. Так как инквизиция воспретила ему занятия астрономией, то он вновь обратился к физике и начал приводить в систему свои открытия в области механики. В 1634 г. вышла в свет его механика во французском переводе Мерсенна, а в 1638 г. — наиболее видающееся его произведение «Discorsi e dimostrazioni». Немалым мужеством со стороны Мерсенна было издать сочинения Галилея спустя два года после поразившего его приговора инквизиции. В Италии было категорически воспрещено печатать какое бы то ни было новое сочинение Галилея или переиздавать прежде напечатанное. Поэтому последний труд его не мог быть напечатан на родине. В посвящении «Discorsi e dimostrazioni» графу Ноайльскому (французскому посланнику в Риме) Галилей говорит, между прочим, что хотел разослать несколько рукописных экземпляров в разные места, чтобы его труд не погиб в случае, если нельзя будет осуществить его издание. А самому графу, посетившему его в Арчетри, он передал одну из копий в тех же видах, когда в 1638 г. неожиданно получил письмо от знаменитых лейденских Эльзевиров с предложением напечатать «Discorsi» и с просьбой прислать посвящение. Таким образом книга и появилась первоначально в Лейдене. Верен ли этот рассказ или только придуман с целью оправдать Галилея в глазах инквизиции, сняв с него ответственность за издание книги, остается нерешенным.

Из бывших учеников к Галилею осенью 1638 г. был допущен его давнишний друг Кастелли, так как опасались близкого конца больного старца. Ему было позволено в присутствии инквизиционного стража сообщить Кастелли свои незаконченные исследования, за исключением тех, которые имели какое-либо отношение к движению земли. Летом 1639 г. Вивиани тоже получил позволение посетить Галилея, а в октябре 1641 г. того же добился и Торичелли. Эти два ученика вместе с сыном Галилея Винченцо и представителями инквизиции стояли у смертного одра великого человека.

Сочинения Галилея многократно перепечатывались и во все увеличивающемся числе экземпляров. В 1636 г. он сам через посредство Миканцио вел переговоры с Эльзевирами об издании полного собрания своих сочинений, но при тогдашних тяжелых обстоятельствах это начинание не удалось осуществить. Первое издание было напечатано в 1656 г. стараниями Вивиани при содействии принца Леопольда Медичи у издателя Карло Манолези в Болонье. Оно состоит из двух томов in quarto, причем опасные «Беседы о системах вселенной», разумеется, не вошли в их состав. Второе издание «Полного собрания сочинений» появилось в 1717 г. в трех томах in quarto во Флоренции (издателями были Тортини и Франки), но опять-таки без запретных «Бесед». Беседы эти (с приложением формулы отречения) увидали свет лишь в 1744 г., в четырехтомном издании, напечатанном в Падуе. В Милане в 1811 г. вышло «Полное собрание сочинений Галилея» в тринадцати томах, а за ним последовало новейшее и лучшее до сих пор: «Le opere di Galileo Galilei, Prima edizione completa condotta sugli Autentici Manoscritti Palatini (Флоренция, 1842—1856) издание Альбери 1, заключающее в себе собрание писем Галилея. Из биографов Галилея важнейшие: флорентийский каноник Герардини (лично знавший Галилея с 1633 г.), Вивиани (1654), П. Фризи (1777), Ягеман (1783), сенатор Нелли (1793), Тирабоски (1796), Либри (1841), Мартин (1868), Оджиони (2-е изд. 1875) и др.

Из физических приборов, принадлежавших Галилею, сохранились до сих пор: два телескопа его работы, стекло объектива, естественный магнит (в арматуре), несколько термометров и микроскоп без стекол (во Флоренции); прибор, показывающий, что тело пробегает по хорде круга и по диаметру в равные времена; телескоп, термометры водяные и воздушные и другой естественный магнит в оправе (в Падуе).

После свыше тридцатилетнего промежутка времени физики снова вернулись к изучению свойств магнита. В 1634 г. появилось сочинение патера КИРХЕРА «Magnes sive de arte magnetica tripartitum» в первом издании, и уже в 1641 г. последовало второе издание. Кирхер в своем трактате указывает способ измерении силы магнита: он подвешивает магнит к одной чашке весов и уравновешивает его на другой леском; затем приводит магнит в соприкосновение с куском железа и определяет, сколько нужно прибавить песка, чтобы оторвать железо от магнита. Этим способом, по его замечанию, можно сравнивать силу южного и северного полюса, а также решать вопрос о пользе арматуры магнита. Кирхер наблюдал, что магнит с одинаковой силой притягивает раскаленное и холодное железо: он указывает также способ приготовления магнитных стрелок и компасов. Большую часть его сочинения занимает, однако, описание магнитных забав и фокусов, например, perpetuum mobile, железного ежа, двух сталкивающихся бараньих голов, и т. д. Тут же указан способ, по которому люди, находящиеся на расстоянии многих миль, могут сообщаться между собою посредством магнитных стрелок. Мысль эта, впрочем, не нова, и Галилей тоже рассказывает об одном человеке, обладавшем секретом подобного телеграфного сообщения, причем, однако, прибавляет, что человек этот не сумел осуществить своего фокуса даже на расстоянии нескольких комнат. Книга Кирхера, несмотря на предшествовавшие работы Гильберта, не имеет существенного значения. Такой оценке не приходится удивляться, прочитав, например, что силу магнита можно значительно увеличить, если его положить между двумя сухими листьями Isatis sylvatica. Правда, автор пытается объяснить странное для него самого влияние растения содержанием железа в листьях, тем не менее, одного этого заявления достаточно, чтобы поколебать доверие к научным построениям и точности опытов Кирхера.

Атаназиус Кирхер, имя которого встретится нам еще раз в области оптики, родился в 1601 г. в Гейзе близ Фульды; поступил в 1618 г. в орден иезуитов; преподавал в Вюрцбурге, Авиньоне и, наконец, в Риме философию, математику и восточные языки. Умер в 1680 г. Помимо физических сочинений он известен своими археологическими исследованиями и устройством в Риме музея искусств, носящего его имя (Museum Kircherianum).

Вообще Кирхер человек с обширным кругом знаний, но не физик в собственном смысле, и скорее собиратель, чем самостоятельный ученый. Он до известной степени напоминает Порту. Разумеется, он гораздо образованнее последнего, соответственно уровню века, но зато более многоречив и скучен, подобно многим другим представителям ученого сословия того времени.

Второе сочинение о свойствах магнита принадлежит иезуиту НИКОЛО КАБЕО. «Philosophia magnetica», напечатанная в Ферраре в 1639 г., тоже не выходит за пределы фактов, указанных Гильбертом, за исключением незначительных частностей. Магнит по наблюдениям Кабео притягивает ржавое железо слабее чистого; два магнита в своем действии на кусок железа могут взаимно усиливаться или ослабляться, смотря по сообщенному им положению: железные иголки, плавающие в воде, поворачиваются в направлении меридиана, даже если они не намагничены; железные инструменты сами по себе приобретают магнитную силу; между прочим, и железные оконные решетки, стоящие вертикально, мало-помалу становятся магнитами, причем нижний конец соответствует северному полюсу, а верхний — южному. Если магнит способен поднять два фунта железа, то это не значит, что он сверх одного фунта железа может удержать и один фунт свинца, прикрепленного к железу. Несмотря на ряд подобных правильных наблюдений явлений магнитной индукции Кабео не сумел найти общей исходной точки зрения для их объяснения: доказательство, что одно только экспериментальное искусство не в состоянии обусловить действительный научный прогресс. Объяснение электрического притяжения у Кабео несколько нагляднее прежних. Истечения, исходящие из тел, вследствие трения отталкивают непосредственно прилегающий воздух, который, однако, вследствие сопротивления более отдаленных слоев приходит в вихреобразное состояние, не допускающее дальнейшего распространения истечений и возвращающее их вместе с легкими телами обратно к электрическому телу.

Напротив, изучение земного магнетизма значительно подвинулось вперед благодаря открытию изменчивости магнитного отклонения в одном и том же месте. В 1625 г. ГЕНРИ ГЕЛЛИБРАНД (1597— 1637 г., бывший сначала пастором в Кенте, а позднее профессором астрономии в Лондоне) провел в одном из лондонских садов полуденную линию, и при помощи длинной магнитной стрелки наблюдал изменения в отклонении, или вариацию, по удержавшейся до сих пор у моряков терминологии. Сличая свои наблюдения с прежними, он нашел, что магнитное отклонение в Лондоне идет на убыль, и заключил отсюда об его изменчивости вообще. Свое открытие Геллибранд напечатал в работе: «A discourse mathematical on the variation of the magnetic needle» (Лондон, 1635). Французы еще раньше наблюдали подобное явление, но не обратили на него внимания; в мореходной же Англии открытие произвело огромную сенсацию, а затем вызвало целый ряд точных наблюдений.

Настоящий период был одним из благоприятнейших для магнетизма, а ближайшее знакомство с этой своеобразной силой и ее всеобщее распространение возбуждали живой интерес. Долгое время видели магнетизм в каждом необъяснимом взаимодействии между телами; вскоре, однако, пришлось убедиться, что, невзирая на накопление эмпирического материала природа этого явления все еще оставалась невыясненной. Тогда наблюдатели ограничились столь важным для мореплавания исследованием явлений земного магнетизма, оставив в стороне теоретические построения до тех пор, пока ближайшее знакомство с электрической силой we указало ясно на ее сродство с магнитной.

Роль научного журнала, ученой академии для математики и естествознания играл в первой половине XVII в. «теолог-естествоиспытатель» МЕРСЕНН. Он находился в постоянных сношениях с выдающимися учеными своего времени, с Галилеем, Декартом, Гассенди, Робервалем, Гоббсом и др., был посредником при обмене их взглядов, возбуждал и поддерживал общий интерес к научным вопросам. Им был также впервые введен обычай выдачи премий за научные сочинения на известную тему, — обычай, вызвавший столь сильное движение в ученых кружках при великих Бернулли и перенятый затем всеми учеными академиями с некоторыми видоизменениями. Марен Мерсенн родился в 1588 г. в Сутиере, в Мэнском округе, воспитывался в иезуитской коллегии La Fléche, поступил впоследствии в орден миноритов и умер в 1648 г. Не будучи крупным физиком или математиком, он, однако, не только живо интересовался всеми науками, но и оказывал положительные услуги физике разумным ведением опытов и тщательной опытной проверкой теорий великих людей своего времени. Монтюкла (в своей «Истории математики») находит у него «целый океан» наблюдений всякого рода, но не скрывает, что многие из них носят детский характер. Главные сочинения Мерсенна: «Harmonie universelle» (Париж, 1639) и «Phaenomena hydrauliko-pneumatica» 1. Наиболее выдающимися являются его акустические работы.

Подобно Галилею и Бэкону, Мерсенн ставит различие тонов в зависимость от различного числа колебаний, совершаемых звучащими телами в равные времена, и после целого ряда опытов приходит к следующим законам: числа колебаний однородных струн при равных длинах и толщинах относятся между собой, как квадратные корни из их натяжения; при равных толщинах и натяжениях они обратно пропорциональны длинам, а при равных длинах и натяжениях они обратно пропорциональны квадратным корням из их толщин. Из этих законов (из которых, однако в третьем нужно поставить просто толщину вместо квадратного корня) он затем выводит абсолютное число колебаний для тонов. Струна в 15 футов длины, натянутая грузом в 65/8 фунта, дает 10 колебаний в секунду, отсюда струна в 3/4 фута длины должна, при прочих равных условиях, давать 200 колебаний в секунду. Тон, издаваемый последней струной, Мерсенн предложил положить в основание всей системы тонов, но его предложение было оставлено без внимания. Другого своего открытия он сам не сумел оценить по достоинству. Именно, он заметил, что одна звучащая струна заставляет звучать и другую даже в том случае, когда последняя отстоит от нее на октаву или квинту, и что таким образом струна способна издавать сверх свойственного ей тона еще два других, высших. Этим обертонам не придал значения ни Мерсенн, ни Галилей, наблюдавший то же явление. Скорость распространения звука была впервые определена Мерсенном, причем он воспользовался способом, предложенным Бэконом, а именно, он измерил промежуток времени между моментами появления пламени и звука при выстреле из ружья. Этим путем он определил скорость звука равной 1380 футам.

В прочих своих физических исследованиях Мерсенн был менее счастлив. Он проверил законы качания маятников и нашел их верными. Затем он захотел убедиться, действительно ли движение маятника при подъеме настолько же замедляется, насколько оно ускоряется при падении, но не смог придти к какому-либо результату. Столь же безуспешны были его опыты сравнения движения маятника со свободным падением. Тут он нашел столь большие расхождения, что чуть было не усомнился в правильности галилеевских законов движения; однако, по счастью для себя, он не решился придавать своим цифрам, основанным на довольно грубых оценках, большого значения. Равным образом ему не удалось провести сравнения между ударом и свободным падением (в опровержение взглядов Галилея), причем он давал падать телам с разной высоты на чашку весов. Именно он нашел действие удара пропорциональным произведению веса на простую скорость (вместо квадрата скорости). Его друг Декарт, введенный в заблуждение этим результатом, тоже принимал указанное выше отношение за общую меру силы. Изучая движение жидкостей, Мерсенн пришел к одинаковым выводам с Торичелли (работы которого уже были опубликованы в это время). Впрочем, он правильно заметил, что водяная струя, вытекающая из сосуда, вследствие сопротивления воздуха не может описывать идеальной параболы; и в том же сопротивлении воздуха он верно угадал причину, почему водяная струя, поднимающаяся вертикально, не может достигнуть первоначального уровня в сосуде. Далее, сопротивлением воздуха: он объясняет раздробление водяных частиц в водяную пыль, но вместе с тем, точно позабыв о сопротивлении воздуха, утверждает, будто капли дождя падают медленнее одинаковых с ними по весу твердых тел вследствие того, что воздух проникает в жидкие тела, частицы которых не представляют тесного сцепления, между тем как в твердые тела он проникнуть не может.

В своих «Phaenomena» Мерсенн еще не имеет понятия о давлении воздуха, а так как horror vacui ему не по душе, то он изобретает теорию крючков, которыми частицы воздуха тянут воду вверх в насосах. Мысль эта настолько несообразна, что даже в то время не могла встретить какого-либо сочувствия.

Вильде называет оптические исследования Мерсенна сухой компиляцией давно известных законов, по большей части без доказательств. Тем не менее, ученый теолог чуть не сделался изобретателем зеркального телескопа. В 1616 г. иезуит Никколо Цукки (1580—1670 гг.), глядя сквозь рассеивающую чечевицу в вогнутое зеркало, заметил увеличение отдаленных предметов. В 1644 г. Мерсенн предложил проделать в параболическом вогнутом зеркале отверстие не шире зрачка и сквозь это отверстие смотреть во второе значительно меньшее вогнутое зеркало; оба зеркала должны были помещаться в трубке с вычерненными стенками для устранения боковых лучей. Декарт, которому он сообщил свой план, дал о нем скептический отзыв, что заставило Мерсенна отказаться от своей мысли.

Прямым преемником Галилея был наиболее выдающийся из учеников его, Торичелли. ЕВАНГЕЛИСТА ТОРИЧЕЛЛИ родился в Фаонце 15 октября 1608 г. Его первым учителем математики был Кастелли в Риме, а первое сочинение было вызвано галилеевским «Discorsi». Кастелли показал это сочинение Галилею при одном из своих посещений, вследствие чего тот пригласил молодого ученого приехать к нему и помочь ему при окончании его работ. Торичелли, однако, мог попасть в Арчетри не раньше октября 1641 г. и потому недолго пользовался обществом и указаниями великого человека, в то время уже совершенно слепого. После смерти Галилея он получил место придворного математика во Флоренции, и если когда-либо преемник был достоин гениального своего предшественника, то это имело место именно в данном случае. К несчастью, жизнь, начавшаяся столь блестяще, продлилась недолго: Торичелли умер во Флоренции в 1647 г.

Сочинение, которое Кастелли показывал Галилею, было напечатано в 1641 г. во Флоренции под заглавием: «Trattato del moto dei gravi». В 1644 г. оно вышло и в латинском переводе под заглавием: «De moto gravium naturaliter descendenthim et projectorum libri duo». В своей работе Торичелли, во-первых, защищает закон Галилея, по которому при свободном падении приобретенные скорости пропорциональны истекшим временам против перипатетиков, утверждающих, что скорости пропорциональны пройденным пространствам; далее он подтверждает галилеевские законы о линиях полета и затем переходит к своим знаменитым исследованиям об истечении жидкостей из сосудов. Его учитель Кастелли еще в 1628 г. издал сочинение «Della misura dell' acque correnti», в котором разбиралось движение воды по руслу рек и каналов, а также скорость истечения воды из свободных отверстий. Кастелли правильно определил скорости жидкостей в естественных каналах обратно пропорциональными поперечному разрезу в соответствующих местах, но ошибся в том, что принял скорость истечения воды из отверстия сосуда прямо пропорциональной высоте уровня. Торичелли исправил эту ошибку, доказав, что количества воды, вытекающей из отверстия в дне сосуда в равные времена, относятся между собой, как ряд нечетных чисел, если принять количество, вытекающее в последнюю единицу времени, равным единице. Следовательно, скорость истечения убывает обратно пропорционально ряду нечетных чисел, другими словами: скорости истечения относятся между собою так же, как скорости брошенного вверх тела. Отсюда же следует, что водяная частица вытекает из отверстия со скоростью, равною той, которую она приобрела бы, свободно падая вниз со своей первоначальной высоты над отверстием. Но так как приобретенные скорости пропорциональны квадратным корням из пройденных путей, то скорости истечения не могут быть пропорциональны высотам уровня и пропорциональны лишь квадратным корням из этих высот. Из этого закона путам сравнения с законами свободного падения вытекают дальнейшие «положения: водяная струя, бьющая из бокового отверстия, имеет форму параболы; при отверстиях равной величины количества, вытекающие в равные времена, относятся между собой, как квадратные корни из высот уровней; точно так же относятся между собой времена истечения в сосудах с равным поперечником и равным вытечным отверстием; наконец, из короткой вертикальной трубы, сообщающейся с сосудом, вода должна выбрасываться до той же высоты (не принимая в расчет других сопротивлений), на которой она стоит в сосуде.

Но более всех этих важных открытий прославился Торичелли опытами, доказавшими существование давления воздуха. У него самого не оказалось возможности описать своих исследований, но последние были столь поразительны и так глубоко проникли в общественную жизнь, что имя изобретателя уже не могло быть забыто, оно вскоре приобрело громкую известность даже в широкой публике, вообще мало интересующейся законами механики. Торичелли знал от своего учителя, Галилея, что вода в насосах не может быть поднята выше чем на 32 фута, и был знаком с его взглядами на horror vacui. Считая, что дальнейшие опыты с таким высоким водяным столбом трудно выполнимы, а также по ряду других соображений он пожелал выяснить, не будет ли какая-либо другая, более тяжелая жидкость способна противостоять «боязни пустоты» при меньшей высоте столба. Всего удобнее для этой цели показалась ему ртуть, которая уже при высоте с 32/13 фута, или в 28 дюймов, должна была уравновешивать horror vacui, если последний действительно представлял определенную силу, как это думал Галилей. Торичелли сначала не производил этих опытов лично, а поручил это исследование своему ученику Винченцо Вивиани, который, наполнив длинную запаянную с одного конца стеклянную трубку ртутью и опрокинув ее открытым концом в широкий сосуд с ртутью, нашел в 1643 г., что ртутный столб в трубке, опустившись до высоты 28 дюймов, остался неподвижным. После такого результата Торичелли взялся сам за производство этих опытов, проявляя при этом поистине гениальную изобретательность. Первый опыт доказывал, по-видимому, не больше того, что давали водяные насосы. Если вообще для боязни пустоты Галилеем была указана граница, то последняя, очевидно, зависела не от определенной высоты, а от определенного давления, и опыт с ртутью не доказывал ничего большего. Но затем Торичелли высказал мысль, что horror vacui, ограниченный пределами, далее которых природа в своем отвращении идти не может, представляет собою чистейший абсурд, и причину поднятия жидкостей в безвоздушных пространствах он приписал непосредственно давлению воздуха. Вслед за этим он тотчас же приступил к определению величины воздушного давления. На это есть ясные указания в письме его к Риччи (впоследствии корреспонденту флорентийской академии) от 1644 г., где говорится, что опыты были предприняты им не просто для получения безвоздушного пространства, но главным образом в расчете устроить прибор, способный указывать изменения состояния воздуха, который бывает то тяжелее и плотнее, то легче и реже.

Торичелли, следовательно, успел убедиться, что ртуть изменяет свои уровень и трубке, и это наблюдение по всей вероятности и побудило его заменить боязнь пустоты давлением воздуха. Действительно, пока дело ограничивалось тем, что сила, поддерживающая водяной столб в 32 фута, способна удержать и ртутный столб в 28 дюймов, не было никаких поводов изменять прежний взгляд на эту силу. Когда же удалось подметить колебания в величине этой силы, представление об horror vacui должно было пасть само собой. Нельзя же в самом деле приписывать природе свойство капризной кокетки — изменчивость в своих симпатиях и антипатиях, даже в том случае, когда мы допускаем наличие у природы определенного «отвращения». Мы, со своей стороны, должны, однако, заметить, что хотя мысль о боязни пустоты устраняется наблюдением колебания ртутного уровня, но этим еще не доказывается, что воздушное давление является прямой причиной этого явления. Представление о давлении воздуха для нас теперь настолько естественно, что мы не постигаем самой возможности отрицать его; но для того времени в нем была мудреная сторона, так как дело шло о силе, которая тяготеет над нами и которой мы в то же время не ощущаем. Что же касается колебания воздушного давления, то эта проблема и теперь заключает в себе трудности даже для таких людей, которые полагают, что они раз навсегда покончили с вопросом о давлении воздуха. Торичелли нашел для своих воззрений прочную точку опоры в своих опытах и уже больше к ним не возвращался до ранней своей смерти. Для публики вопрос окончательно выяснился только после того, как Паскаль открыл связь между барометрической высотой и высотой места, а еще более после опытов с магдебургскими полушариями, противопоставившими давлению воздуха лошадиные силы.

Нельзя не удивляться равнодушию, с которым Торичелли относится к образованию пустого пространства. Поглощенный мыслью о воздушном давлении, он как будто не сознает важности и пользы безвоздушного пространства. Тем сильнее повлияло открытие торичеллиевой пустоты на других. Спор о существовании пустого пространства занимал умы со времен Аристотеля и древних атомистов. В разбираемое нами время были не прочь вывести на арену барометрическую пустоту как представительницу абсолютно пустого пространства, и противникам последнего приходилось плохо. Между тем торичеллиева пустота оставалась пока неприменимой к практике, так как ее еще не сумели сделать доступной для опытов. Задачу создания пустого пространства, в котором можно было бы производить опыты, осуществил Герике.

РЕНЭ ДЕКАРТ (Renatus Cartesius) родился в 1596 г. в La Hay, в Турени. Отец его был парламентским советником в Ренне, а семья принадлежала к древнейшей местной аристократии. Восьмилетний мальчик, лишившийся матери при рождении, был отдан в иезуитскую коллегию La Fléche в Анжу, где он с самого начала усердно занимался математикой. С 1612 по 1616 г. Рэне Декарт провел в Париже, первые два года предаваясь столичным удовольствиям, а два следующие — в уединении в Сен-Жерменском предместье, изучая преимущественно математику. В 1617 г. он уехал в Голландию, где служил в армии штатгальтера Морица Нассауского, а в 1619 г. принимал участие в тридцатилетней войне в армии курфюрста Баварского. Затем Декарт объездил почти всю Европу; но с 1629 г. он жил большею частью уединенно в разных местах Голландии. До 1629 г. он пробовал различные занятия; с этих пор он отдался целиком философии. В 1637 г. вышло в свет его первое сочинение: Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la verité dans les sciences. Plus la dioptrique, les météores et la géometrie, qui sont des essais de cette méthode» (Лейден, 1637), содержащее изложение нового метода философского мышления и доказывающее плодотворность этого метода в применении к диоптрике, огненным воздушным явлениям и геометрии. Геометрический отдел сочинения заключает в качестве важнейшего открытия Декарта его аналитическую геометрию; к метеорам и диоптрике мы еще вернемся. Четыре года спустя Декарт изложил по новому методу свою метафизику в «Meditationes de prima philosophia in quibus Dei existentia et animae humanae immortalitas demonstratur» (Амстердам, 1641).

Подобно Бэкону в «Novum organon» и Декарт отзывается презрительно о современной ему науке и остается более или менее неудовлетворенным всеми отраслями знания. Везде находит он шаткость и заблуждения и, подобно Бэкону, корень зла видит в ложном методе наук. Правильный метод — насущная необходимость; отсутствие его — достаточная причина для всякого рода ошибок. «Здравый рассудок распределен на свете лучше всего, ведь каждый воображает себя наделенным им в надлежащей пропорции, так что, например, люди весьма привередливые в других отношениях, бывают обыкновенно очень довольны своим умом и не желают большего; но дело не в одном здравом рассудке, крайне важно еще хорошее применение его». Но когда вслед за этим он переходит к изложению своего метода, между ним и Бэконом начинается резкое расхождение, даже можно сказать прямая противоположность. Метод Декарта опирается на четыре основных правила: 1) Не считать истинным ничего, что не представляется ясно и отчетливо. 2) Разлагать каждый вопрос, подлежащий рассмотрению, на столько более простых частей, на сколько это возможно и необходимо. 3) Начинать с самых простых и легких предметов. 4) Перечислять все сполна, не просмотреть чего-либо, чтобы предохранить себя от всяких ошибок. Согласно первому своему правилу Декарт и начинает свою философию с сомнения во всем, что ему доселе казалось истинным, и после всесторонней проверки он находит по существу своему только одно положение достоверным, а именно знаменитейшее положение картезианской философии — cogito, ergo sum, я мыслю, стало быть — существую. Мои чувства нередко обманывают меня; я вижу сны, не имеющие реальной основы; мои представления о внешнем мире столько же могут быть истиной, сколько иллюзией; одно только не подлежит сомнению — я мыслю, я мыслящее существо. От этого единственного положения Декарт переходит к познанию бога. Я нахожу в себе идею бесконечной субстанции; идея эта не может иметь своей причины во мне одном, так как я субстанция конечная. Она должна иметь причину в бесконечной субстанции, которая должна быть своей собственной причиной и вместе с тем причиной всех конечных существ, следовательно, и причиной и меня самого. Таким образом, бытие бога как бесконечной субстанции столь же достоверно или даже достовернее моего собственного бытия. Но из понятия о боге вытекает вся достоверность моего познания. Бог должен быть олицетворением правды, отсюда следует, что он создал нас не для лжи и обмана; а стало быть, все, познаваемое нами ясно и отчетливо при посредстве разума, данного нам от него, должно быть истинным. Таким образом, бытие божие обусловливает достоверность нашего познания. Это краеугольный камень всего здания картезианской теории познания. Все познанное нами ясно и отчетливо, должно быть достоверно и истинно, насколько достоверно бытие истинного бога и наше собственное. Несмотря на это, у Декарта нельзя не заметить ощущения некоторой ненадежности нашего познания. Впрочем, для философии эта тень неуверенности была полезна, сообщив ей с самого начала в руках самого Декарта критическое направление. Для физики же она была невыгодна, так как философ естественно должен был ставить достоверность наблюдения гораздо ниже достоверности чистого мышления. Главнейшие результаты своего мировоззрения Декарт изложил в своем капитальном труде «Principia philosophiae» (Амстердам, 1644). Первая часть представляет повторение «Meditationes» и изложенных в них основ познания; вторая заключает учение о материи и ее свойствах; в третьей изложено исследование о строении вселенной; четвертая посвящена земле. Декарт попробовал 'Применить свой метод и к учению о нравственности, чему и посвящено сочинение «Les passions de l'ame» (Амстердам 1650). Сочинение это предназначалось первоначально для принцессы Елизаветы Пфальцской, ученицы Декарта. В 1647 г. философ послал свою книгу королеве шведской Христине, с которой завязал знакомство через посредство шведского посла. Королева, прочитав книгу, пригласила автора приехать в Стокгольм, и он последовал ее приглашению в 1649 г., быть может, с целью избавиться от тягостных споров с теологами протестантской Голландии. Недолго пришлось ему, однако, пожить в Стокгольме; через четыре месяца после своего приезда он заболел тяжелой болезнью, которая унесла его в могилу 17 февраля 1650 г. Собрание сочинений Декарта издавалось неоднократно на латинском и французском языках, но лучшим следует признать французское издание, которым руководил Виктор Кузен, 1824—1826. Оно состоит из 11 томов и, сверх писем, содержит несколько недоконченных рукописей, из числа которых упомянем только о наскоро набросанном в 1636 г. трактате, относящемся к механике.

Перейдем теперь к физическим теориям Декарта, изложенным в его «Началах философии». От всех свойств, познаваемых нами в телах, можно отрешиться, за исключением протяжения. Поэтому природа материального тела заключается в протяжении и только в протяжении. Следовательно, не существует ни пустого пространства, ни атомов. (Мы, однако, увидим, что, несмотря на это, учение Декарта сильно приближается к атомистике.) Такое определение материи прямо уничтожает старое различие между земными и небесными телами, потому что материя, существо которой заключается в одной протяженности, должна безразлично наполнять собою все мировое пространство. Движение тела есть переход его из соседства соприкасающихся с ним тел в соседство других. Понятие о движении предполагает, следовательно, безусловную взаимность: когда, например, тело А удаляется от тела В, то вполне правильно будет сказать, что и тело В удаляется от тела А. Отсюда вытекает важное положение, что движению не соответствует больше действия, нежели покою; и далее, что всякое тело может иметь одновременно несколько движений и каждое движение можно считать составленным из многих других. Последняя причина всех движений есть бог; так как, однако, бог неизменен, то и количество движения, содержащееся во вселенной, должно быть неизменно. (Таково своеобразное декартовское доказательство сохранения энергии). Из положения, что покою и движению соответствует одинаковая величина действия, вытекает во всей его полноте закон инерции: всякое тело остается в своем состоянии покоя или движения до тех пор, пока внешняя причина не изменит этого состояния. Кроме того, здесь еще специально прибавляется, что при отсутствии внешнего сопротивления движущееся тело сохраняет раз навсегда и свое первоначальное направление. Несмотря на изложенное выше, Декарт далее выводит свой третий закон движения, поразительно неверный во второй своей части; именно, каждое тело, сталкиваясь с другим, теряет столько собственного движения, сколько сообщает его другому, если вообще способно сдвинуть его; в том же случае, когда сопротивление второго тела превосходит силу первого, первое тело сохраняет полностью свое движение и только уклоняется от своего первоначального направления. Из этого закона движения Декарт выводит для удара совершенно твердых (неопределенное выражение для совершенно упругих тел 7 правил. 1) Два равных тела В и С, с одинаковыми, но противоположными скоростями, отскакивают друг от друга после удара с обратными скоростями. 2) Если тело В хоть несколько больше С, то оба тела после удара движутся дальше по направлению В с одинаковыми скоростями. 3) Если В и С равны по величине, но В обладает большею скоростью, то В отдает С половину своего излишка скорости. 4) Если С находится в покое и немного больше В, то С остается неподвижным, B же отскакивает от него с противоположной скоростью. 5) Если при тех же условиях С меньше В, то оба тела будут продолжать двигаться с одинаковыми скоростями, причем В отдаст С излишек своей скорости соразмерно массам тел. 6) Если при тех же условиях В и С равны, то С движется в направлении В, В же отскакивает; при этом скорости распределяются соответственно массам. 7) В седьмом правиле Декарт рассматривает случай, когда В и С имеют скорости одинакового направления, и дает, соответственно отношению скоростей, различные указания для определения движения после удара. Из всех приведенных 7 правил, ни одно не оказывается вполне верным при данных условиях, но особенно резко бросается в глаза непостижимая ошибочность средних правил. Происходит это от того, что декартовский закон передачи движений верен только в первой своей части и что он не достаточно строго отличает упругие тела от неупругих и, наконец, — в чем, быть может, кроется корень всех ошибок, — что Декарт не имеет понятия о превращении внешнего движения во внутреннее (молекулярное) и не может ни при каких условиях допустить уничтожения внешних движений. Монтюкла (в своей «Истории математики») удивляется только добронравию декартовских учеников, которые принимали на веру эти положения. Сам Декарт считал себя вполне обеспеченным против возражений, прибавив после изложения своих 7 правил, что абсолютно твердых тел не существует и что, следовательно, эти законы никогда не могут оказаться вполне правильными при опытной их проверке.

Так как сущность тел составляет одно протяжение, то Декарт не считает себя вправе приписывать им каких бы то ни было внутренних сил, ни отталкивательных, ни притягательных. Немыслимо также преположение о склеивании частиц тела между собой; поэтому единственной причиной сцепления частиц может быть инерция материи, и сопротивление, оказываемое телом разъединению его частиц, не может быть ничем иным, как косным сопротивлением материи. В жидкостях подобного сопротивления не замечается, потому что их частицы находятся в непрерывном движении. Твердое же тело, погруженное в жидкость, не претерпевает никаких изменений от движения частиц жидкости, ни в своем покое, ни в своем движении, так как направленные на него удары этих частиц взаимно уничтожаются. Если твердое тело так трудно разбивается или разламывается, то это происходит от того, что оно сопротивляется движению как целое, руки же наши способны действовать лишь на отдельные части тела.

Из различных систем вселенной птолемеева, по мнению Декарта, отвергнута с полным основанием. Системы Коперника и Тихо де-Браге почти одинаково хороши, хотя первая имеет преимущество большей простоты. Он, однако, имеет в виду дать новую гипотезу, которая еще проще и вместе с тем лучше. Декарт во всех случаях называет свою систему вселенной только гипотезой. Уже в своем «Discours» он говорит: «Чтобы иметь возможность выражать свои мнения свободно, не следуя воззрениям, господствующим между учеными, и не опровергая их, я решил предоставить им земной мир для всяких препирательств и рассуждать только о том, что могло бы происходить в совершенно ином и новом мире, если бы бог в каком-либо другом месте пространства сотворил новое количество материи, достаточное для образования мира, и сообщил различным частям этого вещества разнообразные движения. Затем богу оставалось бы только распространить свою обычную помощь на эту новую природу и позволить ей развиваться по ее собственным законам». Очевидно, впрочем, что здесь он только имеет в виду избежать пререканий с учеными и наладок со стороны теологов; сам же он приписывает своей гипотезе наибольшую достоверность.

Вначале мир был наполнен материальными частицами однородного вещества и одинаковой средней величины. Этот океан материи находился в покое, но был разделен на множество приблизительно шаровидных вихрей, вращавшихся около своих осей. Отдельные частицы материи не могли быть вначале шаровидными, иначе они не наполнили бы пространства; но постепенно, шлифуясь друг от друга в вихреобразном движении, они приняли шаровую форму. С тех пор во вселенной оказалась двоякого рода материя, именно шаровидные частицы (Декарт называет их частицами второго элемента) и отщепившиеся от них при трении гораздо меньшие осколки — частицы первого элемента, наполнившие промежутки между частицами второго элемента. Незначительное вначале количество частиц первого элемента постепенно увеличивалось по мере трения между собой частиц второго элемента, и так как количество их, наконец, превзошло количество, потребное для заполнения промежутков, то этот излишек материи устремился к центру вихря и образовал здесь тончайшее жидкое тело, центральное тело вихря. Этот процесс был облегчен тем, во-первых, что шаровые тельца второго элемента постепенно уменьшались в объеме вследствие трения: во-вторых, тем, что вследствие сравнительно большого своего размера они стремились наружу сильнее частиц первого элемента, так что в центре вихря оставалось свободное пространство для первого элемента. Дело в том, что всякая составная часть вихря проявляет, подобно камню в праще, стремление удалиться от центра к периферии, причем стремление крупнейших частиц здесь одерживает верх. Ни одна частица второго элемента не может, однако, просто следовать этому стремлению, так как внутренняя частица задерживается наружными, а наружные оттесняются назад частицами соседних вихрей. Тем не менее, давление центрального ядра, во всяком случае, там, где лежит тесно сплоченное вещество первого элемента, все-таки распространяется по всему вихрю прямолинейно к периферии, действуя также и на соседние вихри. Это давление глаз ощущает в виде света, и этой гипотезой могут быть объяснены все особенности световых явлений.

Соприкасающиеся вихри в небесном пространстве взаимно влияют друг на друга и вынуждены приспособить свои движения таким образом, чтобы в наименьшей степени мешать друг другу. Последнее осуществимо лишь в том случае, когда полюсы одного вихря лежат близко к экваториальным областям другого; действительно, если бы вихри соприкасались полюсами, то при одинаковом направлении вращения они должны были бы слиться, а при противоположном — в высшей мере тормозить друг друга. Давление во вне, обусловленное вращением, бывает в каждом вихре всего сильнее у экватора и всего слабее у полюсов. Следовательно, когда сталкиваются экватор и полюс двух вихрей, то давление первого будет вообще (оно зависит также от величины вихрей) больше давления второго вихря, и материя будет переходить из первого во второй. Переходящее вещество будет по преимуществу веществом первого элемента, так как оно обладает меньшей инерцией и легко проникает сквозь промежутки шаровых телец второго элемента. Итак, в каждом вихре вещество первого элемента втекает по направлению оси и вытекает по направлению экватора. Вещество первого элемента, поступающее из чужого вихря, производит давление на круглые частицы второго элемента и вызывает, таким образом, ощущение света в глазу, что создает возможность (но не гарантирует ее во всех случаях) видеть чужие центральные тела.

Когда частицы первого элемента проходят через вихрь в направлении оси, то поток их должен принимать трехгранную форму, так как промежутки между шариками второго элемента представляют такое очертание; так как, далее, вихрь во время их прохождения вращается, то они должны завиваться улиткообразно и притом в противоположных направлениях в зависимости от направления, в каком поток проходит через толщу вихря. Пока частицы первого элемента находятся в промежутках между шариками второго элемента, их форма остается без влияния; но, сплотившись в пространстве центрального ядра, они должны слиться и образовать большие массы, которые (вследствие давления изнутри наружу) будут выступать из центрального ядра близ экватора. Эти менее подвижные массы составляют новый третий элемент. Когда на поверхности центрального ядра образуется островок такой массы, то он становится препятствием для удара частиц центрального ядра на окружающие шарики вихря. Удар этот относительно весьма силен, потому что все однородные частицы центрального ядра действуют совместно; при его местном задержании давление наружу в данном месте значительно ослабляется, и свет центрального ядра в свою очередь сильно затемняется или даже уничтожается лежащим над ним пятном. Однако ослабление внешнего давления под влиянием образовавшиеся массы еще значительнее. Одновременно с наружным давлением уменьшается и сопротивление вихря давлению соседних вихрей; частицы соприкасающихся с ним вихрей будут, следовательно, проникать в него, уносить с собой его частицы и таким образом отнимать у него большее или меньшее количество вещества. Если центральное ядро сплошь покроется островками, то может даже случиться, что один вихрь будет совершенно поглощен другим, сильнейшим, и центральное ядро первого целиком поступит внутрь второго вихря. Поступательное движение поглощаемого ядра зависит от его плотности и массы; если они настолько велики, что угасшее центральное ядро может пройти сквозь вихрь, то оно превращается в блуждающую звезду или комету; в противном случае вихрь увлекает его за собой и водит вокруг своего центрального ядра; в таком случае оно становится его спутником — планетой.

Теперь декартовская система вселенной становится для нас ясной. Каждый вихрь представляет собой солнечную систему; центральное ядро ее, солнце, состоит из частиц первого элемента, только солнечные пятна принадлежат третьему элементу; самый же вихрь состоит из шариков второго элемента. Подобный вихрь мог поглотить несколько потухших неподвижных звезд; так образовались его планеты, сохраняющие следы кругового движения своего первоначального вихря во вращении около оси и, быть может, в свою очередь поглотившие некогда другие центральные ядра, следовательно, имеющие собственных спутников. По этой системе земля, подобно всем планетам, вращается вместе с общим небесным мировым веществом нашего вихря около оси нашей солнечной системы; отсюда же следует, что ни земля, ни прочие планеты не имеют, строго говоря, собственного движения. Ни одна планета не удаляется из соседства соприкасающегося с нею мирового вещества; напротив, время от времени от планеты отделяется та или другая частица жидкого мирового вещества с движением, свойственным ей самой, а не планете. Стало быть, земля не движется, и противники коперниковой системы могут не предпринимать гонений против Декарта.

Рассмотрев систему вселенной, Декарт переходит к земле; если и до сих пор он не обнаружил робости при построении гипотез о формах материи, то здесь он становится в этом отношении еще смелее и плодовитее. Мельчайшие частицы, недоступные наблюдению, щедро наделяются углами и ветвями, и лишь только в объяснении встречается какая-нибудь заминка, на выручку тотчас же у частиц вырастает новый отросток. Мы не имеем возможности следить за всеми этими превращениями и должны еще короче прежнего рассмотреть частности декартовской теории. Земля во внутреннем ядре своем состоит из частиц первого элемента (остаток ее первоначальной роли центрального светила); затем следует сплошная темная оболочка частиц третьего элемента, образовавшаяся при охлаждении из темных масс или пятен. Об этих составных частях земли мы ничего дальнейшего не узнаем. За этими внутренними слоями следует внешняя земная кора, образовавшаяся из осколков второй оболочки и смешанная со многими мировыми частями. Вследствие того, что земная материя сплотилась в большие массы, она не так легко поддается давлению наружу, обусловленному вращением земли, как мировое вещество, примешанное в нашей планете к земному. Мировое вещество не может выйти из земли в совершенно наполненные материей небесные пространства, не оттесняя других веществ книзу, т. е. к центру земли. А так как мировое вещество повсеместно проявляет стремление наружу, а земное вещество везде уступает ему, то отсюда следует, что земное вещество должно повсеместно оттесняться к центру планеты; это явление и есть то, что мы называем тяжестью. Тяжесть не есть, следовательно, какое-либо присущее веществу стремление, а лишь обратный толчок, производимый на земную материю мировыми шариками, удаляющимися от центра. Приливы и отливы объясняются Декартом, как и следовало ожидать, не притяжением луны, но суживанием земного вихря в том месте, где находится луна. Так как вся вихреобразно вращающаяся небесная материя должна проникнуть между землей и луной, то она естественно оттесняет в этом месте морскую воду назад и тем производит отлив.

Воздух представляет скопление частиц третьего элемента, настолько утонченных и удаленных друг от друга, что они следуют за всеми движениями небесной материи. От теплоты воздух разрежается. Дело в том, что теплота есть колебание земных частиц, обусловленное ударом мировых шариков; когда колебание усиливается, то частицы, длина которых вообще превосходит их ширину, требуют большого пространства; вследствие этого все тела, равно как и воздух, расширяются от действия теплоты. А так как, далее, везде существует известное количество тепла, везде существует движение частиц, то этим же объясняется упругость тел и, главным образом, упругость воздуха. О том, что верхняя земная оболочка содержит в своих промежутках и ходах небесную материю, было уже отмечено; но и вторая земная оболочка пропускает сквозь себя из внутренности земли частицы первого элемента, производящие сотрясение частиц верхних слоев, стало быть, нагревающие их и видоизменяющие в известной степени. Острейшие из происшедших таким образом частиц образуют соль, мягчайшие — серу, самые тяжелые и круглые — ртуть, т. е. три основные вещества химиков. Все земные частицы, следуя в отдельности и порознь быстрому движению первого элемента, имеют форму пламени; следуя же менее быстрому движению шариков второго элемента,— форму воздуха. Из кремня можно выбивать искры всяким твердым телом, заставляя выскакивать наружу шарики второго элемента. Молнии, блуждающие огни, падающие звезды происходят подобным же образом от стремительного падения облаков друг на друга Вода враждебна огню вследствие того, что состоит не только из более крупных, но и более мягких и клейких частиц. «Ничто не воспринимает огня скорее и не удерживает его меньшее время, чем огнестрельный порох, выделываемый из серы, селитры и угля. Простая сера уже достаточно восприимчива к огню, потому что состоит из частиц острых соков, замкнутых в столь тонкие и дробные разветвления прочей материи, что только первому элементу открыты здесь свободные ходы. По той же причине сера считается в медицине одним из горячительнейших средств». В могильных склепах лампы могут гореть по нескольку лет по той причине, что копоть образует маленький свод, внутри которого вещество первого элемента, как в звезде, быстро вращается вокруг самого себя, отталкивая все прочие частицы. Подобным же образом Декарт объясняет и все известные ему явления природы формой материальных частиц, причем, как и Бэкон, он не особенно разборчив в выборе фактов.

Остановимся еще на магнитной теории Декарта, так как последняя построена на лучшей фактической основе и может сверх того служить образцом того поразительного искусства, с каким Декарт объясняет все действия на расстоянии непосредственными ударами материальных частиц. Вещество первого элемента внедряется у полюсов каждого вихря и проходит через него в направлении оси, стало быть, проходит и через центральное ядро. При этом оно завивается улиткообразно и, проходя затем через массу третьего элемента, прорезывает в ней соответствующие извилистые каналы. И земля в качестве бывшего центрального светила имеет подобные же каналы, но только они остались не во всех земных веществах, а соответственно форме мельчайших частиц могли сохраниться открытыми в одном лишь железе. Через эти каналы проходит вещество первого элемента; но так как они завиты в противоположном направлении, то вещество первого элемента способно проходить по каналам, ведущим от южного полюса к северному, только в случае, если оно уже однажды пронизало вихрь в том же направлении. Но если вещество прошло через землю от одного полюса к другому, то по направлению своих извилин оно не может вернуться назад тем же путем; идти дальше оно также не может, так как воздух, вода и другие тела подобных ходов не имеют; поэтому оно должно обежать землю кругом и проникнуть в нее снова у первого полюса. Теперь, если взять из земли естественный магнит, т е. кусок железа, в котором прорезаны подобные ходы, то окажется, что токи первого элемента способны свободно проходить через магнит лишь в том случае, когда его ходы имеют одинаковые направления с земными; в противном случае частицы будут попадать в каналы в косвенном направлении и будут стремиться поставить магнит таким образом, чтобы его ось сделалась параллельной земной оси. Отношение, представляемое землей «и магнитом, повторяется в малых размерах на двух магнитах; направляющая сила их, таким образом, объяснена; что же касается притягательной силы, то Декарт выводит ее из обратного толчка частичек при их переходе из магнита в воздух. Различное отношение мягкого железа и стали, а также ослабление магнита при нагревании легко объясняется той же теорией.

Декарт, как уже было замечено, называет свою теорию вихрей простой гипотезой, хотя, по-видимому, убежден в ее исключительной достоверности. Пройдя все ступени сомнения в том, что называлось традиционной ученостью, он при помощи основного положения о бытии бога как гарантии своей собственной познавательной силы приобрел полную уверенность в своих силах. Заручившись такой непоколебимой основой, можно было со спокойным духом приняться снова за построение философской теории, не опасаясь, что какое-нибудь возможное открытие ниспровергнет возводимое здание. Прежде всего, следует отвергнуть без всякой опытной поверки все то, что несогласно с нашим определением материи. В самом деле, если бы определение, правильность которого мы познали ясно и отчетливо, оказалось, тем не менее, ложным, то это значило бы, что правдивый бог обманул нас, одарил нас познавательной способностью, которая принимает ложь за истину. С этой точки зрения становится понятным (оставаясь тем не менее, непростительным) следующий отзыв Декарта в письме к своему приятелю Мерсенну: «Галилей, не стараясь проникнуть в первые причины природы, искал лишь объяснения некоторых действий и строил таким образом без фундамента. Все сказанное им относительно скорости тел, падающих в пустом пространстве, лишено основания. Ему следовало бы, прежде всего, определить природу тяжести, и если бы он узнал, что она такое в действительности, то ему было бы известно и ее отсутствие в пустоте». «Что касается Галилея (пишет Декарт в другом письме), то я должен вам признаться, что никогда не встречал его и не имел с ним сношений; поэтому я не мог ничего позаимствовать от него; да и не нахожу в его книге ничего такого, чему мог бы позавидовать и почти ничего, что желал бы назвать своим».

Так как мы в полной мере убедились, что самой материи по природе не может быть присуща какая-либо сила, то единственной достоверной гипотезой мы должны признать теорию вихрей. Останавливаться на приискании доказательств ее правильности нет нужды: достаточно лишь просмотреть, как все вообще явления объясняются, исходя из этой гипотезы, и следует признать, что действительно возможность подобного объяснения — лучшая поверка гипотезы. Тут, однако, с нашим философом происходит нечто странное. Декарт, как всякому известно, — один из виднейших математиков своего столетия; открытия аналитической геометрии достаточно, чтобы обессмертить его имя; в его оптике, как мы ниже увидим, тоже сказывается замечательный математический физик; но при разработке теории вихрей математический склад мыслей исчезнет в нем бесследно. Во всей книге нет ни одного точного определения величины. Декарт не интересуется ни действительными величинами масс, ни пространствами, ни скоростями, и это-то убивает его теорию. Для всякой вообще гипотезы нет лучшего подтверждения, как математический вывод из нее количественных отношений и затем опытное доказательство, что такие количественные отношения действительно существуют. Математическая дедукция безусловно надежна: если гипотеза допускает ее и если теоретически выведенные отношения согласуются с результатами фактических измерений, можно сказать, что гипотеза выдержала победоносно строжайшее испытание. Декарт, напротив, в своей теории вихрей не допускает и мысли о математической проверке; он является здесь исключительно философом, выводящим из своего определения материи все явления внешнего мира. А так как из основного положения, что «сущность материи состоит только в протяженности», много не выжмешь, то при дальнейшем ходе исследования Декарт вынужден прибегать ко все большему и большему числу вспомогательных гипотез о строении материи. С одной стороны, это удобно, так как прямым опытом нельзя ничего решить по отношению к невидимо мелким частичкам; но с другой стороны, учению грозит роковая опасность, потому что с нагромождением гипотез вероятность всей теории постепенно приближается к нулю. Нельзя отрицать остроумия попытки устранить необходимость представления о стремлении всех однородных тел соединиться между собою; не малую заслугу представляет, далее, попытка освободить физику от теории непосредственного взаимного влияния тел. Но как бы то ни было, мировая система Декарта представляла слишком воздушную постройку, чтобы долго продержаться; и лишь только ей противопоставили математически крепкое здание, ее пришлось оставить. Однако в свое время воззрения Декарта получили всеобщее и быстрое распространение. Перипатетики при всяком непонятном явлении наделяли материю особым скрытым свойством (Qualitas occulta); небесные тела двигались, например, по кругу, а земные — по прямой линии потому только, что такова была их природа и т. д. Перед лицом таких таинственных свойств теория Декарта имеет непреложные «преимущества. В его системе нет скрытых сил, даже загадочность силы тяжести устранена; в основу выводов положены легко понятные гипотезы о форме материи. Если в то время не обращали внимания на чрезмерное изобилие его гипотез, то в оправдание можно привести то соображение, что лучшего объяснения для многих явлений пока не существовало, и что не была исключена возможность исправления недочетов в будущем. Во Франции, как и в Англии, физика преподавалась некоторое время после смерти Декарта исключительно по его принципам «Traité de Physique» Poro (Rohault), книга вышедшая в свет в 1673 г. и вся основанная на Декарте, считалась основным учебником. Когда Ньютон обнародовал свою систему, ей пришлось выдержать продолжительную борьбу с декартовской, и долгое время перевес оставался на стороне последней.

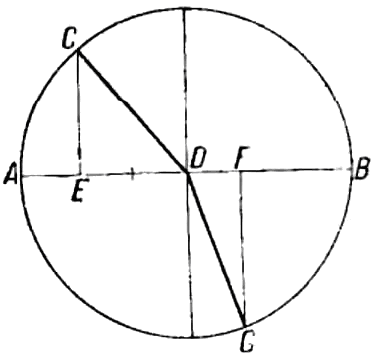

Перейдем теперь к декартовской теории света, изложенной в приложениях к его «Discours» — в «Диоптрике» и «Метеорах». Ощущение света производится, как мы уже знаем, давлением мировых шариков (шариков второго элемента) на глаз. Учение Декарта занимает, следовательно, середину между теорией истечения и волновой теорией света. Свет не создается волнообразным движением или испусканием светового вещества; он распространяется мгновенно от одного небесного шарика к другому в виде давления, и последнее ощущается глазом в форме света. Подобное давление производится, как мы уже знаем, каждой «неподвижной звездой; но и каждое светящееся земное тело действует подобным же образом, потому что оно, вследствие быстрого движения своих продолговатых мельчайших частиц постоянно давит и толкает окружающие его шарики второго элемента. Декарт полагает также, что и сетчатая оболочка глаза со своей стороны способна производить такое давление и, как бы ощупывая предметы, видеть в темноте. На основании своей теории он решает и обычные задачи преломления и отражения лучей. Предположим, что небесный шарик ударяется наискось о твердую стену; по законам удара легко будет доказать, что он отскочит от стены под тем же углом и что поэтому углы падения и отражения должны быть равны между собой. С целью вывести закон преломления лучей представим себе, что шарик ударяется о стену, в которую он способен проникнуть, и предположим, далее, что в более плотном веществе стены он будет продолжать двигаться с большей против прежней, например, с двойной скоростью. При этих условиях мы можем разобраться в данном явлении при помощи следующего построения. Обозначим стену буквами АВ, отрезок, пропорциональный скорости света CD, и опишем радиусом CD около точки D круг: в таком случае шарик в стене пробежит радиус круга в половину того времени, которое он употребил на прохождение вне стены по радиусу CD. Разложим движение CD на две взаимно перпендикулярные слагаемые СЕ и ED; в нашем случае движение, параллельное стене, не изменится (по предположению Декарта), следовательно, в половину времени шарик пройдет лишь половину СD, равную DF. Изменение вертикальной слагаемой в стене не нуждается в особом определении, так как величина всего движения и величина и направление одной из слагаемых уже вполне определяет путь шарика к стене. Отношение между путями, проходимыми вне и внутри стены, параллельно последней, будет при этом одинаково для всякого угла падения, в нашем случае, например, 2:1; а так как это отношение (как видно из рисунка) равно отношению синусов угла падения и преломления, то отсюда прямо следует, что отношение этих синусов будет всегда одинаково для одних и тех же сред.

Закон преломления принес Декарту мало славы. Утверждали, что закон этот был найден раньше его Снеллием, хотя и был выражен им в менее удобной форме, и что Декарт знал об этой работе и воспользовался ею, т. е. присвоил себе чужое открытие, не упомянув имени Снеллия. Таково было мнение Исаака Фосса в 1662 г.; Гюйгенс же слышал от кого-то, что самая рукопись Снеллия была в руках у Декарта. Историки, математики и физики считают эти обвинения большею частью правильными. Только в недавнее время д-р П. Крамер пытался доказать, что гораздо более вероятным является самостоятельное открытие Декартом закона преломления. Крамер относит открытие к 1627 или 1628 гг. на том основании, что Декарт устроил около этого времени прибор для шлифовки чечевиц, указывающий на знакомство его с законами преломления. Он считает вероятным, что при своем двукратном непродолжительном пребывании в Голландии, в 1619 и 1621—1622 гг., Декарт ничего не слыхал о снеллиевском открытии (которое вряд ли и было им сделано уже в это время); поселился же он в Голландии только в 1629 г. Все эти обстоятельства, вместе взятые, убеждают Крамера в том, что честь открытия принадлежит французскому философу. Допуская правильность указанных доводов, все же следует думать, что до 1637 г., когда была издана «Диоптрика», Декарт уже должен был слышать о новом открытии, так как, например, профессор Гортензиус начиная с 1634 г. излагал на своих лекциях закон преломления по Снеллию. Если это так, — а этого не отрицает и сам Крамер, — то странно, почему Декарт в своей «Диоптрике» не защищает своих прав против Снеллия. По мнению Крамера он вовсе не был обязан называть своего предшественника; по нашему же мнению он должен был это сделать в собственных интересах. А так как он вообще очень заботился об охране своих прав, то в данном случае небрежность, на наш взгляд, свидетельствует против него. Мы склоняемся поэтому в пользу вероятности молчаливого пользования с его стороны чужим открытием, тем более что он (по собственному признанию и свидетельству Камера) вообще те считал нужным упоминать в своем трактате, — не представляющем собой истории оптики, — имен своих предшественников. Если Фосс и Гюйгенс выступили со своими обличениями только после смерти Декарта, то это не служит доводом против правильности последних; признание же совершенной невиновности Декарта превратилось бы в тяжкое обвинение против таких людей, как Фосс и Гюйгенс.

Выводя свой закон преломления, Декарт вынужден делать различные предположения: 1) скорость света в более плотной среде больше, чем в менее плотной; 2) скорости эти в одних и тех же средах имеют при всех углах падения одинаковые отношения, и 3) слагающая, параллельная поверхности раздела сред, при переходе из одной среды в другую не изменяется, откуда также следует, что нормальная слагающая изменяется с изменением угла падения. Все эти гипотезы сами по себе маловероятны и приобретают правдоподобие лишь в виду согласия с результатами. Английский философ Гоббс (1588—1679) и знаменитый математик Ферма (1590—1663) восстали против всех пунктов этого доказательства, и Декарт не только не одержал победы, но едва мог добиться перемирия. Когда же по смерти Декарта его ученик Клерселье в 60-х годах издал несколько ненапечатанных рукописей, а также письма 2 своего учителя и попытался защищать его способ выведения закона преломления, Ферма возобновил свои возражения и привел свое доказательство, построенное на положении, прямо противоположном одному из положений Декарта. Именно Ферма, исходя из предположения, что свет пробегает путь от какой-либо точки в одной среде к точке в другой среде в наикратчайшее время, применил свой новый метод наибольших и наименьших величин (maxima и minima) к определению пути света. Он пришел к результату, соответствующему декартовскому закону преломления, но в то же время ему пришлось принять скорость в более плотной среде меньшей, чем в среде менее плотной. Так как природа ничего зря вообще не расточает, то он находил принцип наименьшего действия безусловно надежным и считал себя победителем в этом споре. Однако Клерселье не сдался; он возразил, что и принцип Ферма может иметь в физике только значение гипотезы. С тех пор обе точки зрения по вопросу о скорости света в плотных и редких средах так и остались непримиримо враждебными друг другу. Поэтому многие оптики сознательно обходили принципиальную сторону этого вопроса, довольствуясь наглядным доказательством закона преломления, носящим название «солдатского фронта». Именно световые лучи, встречаясь с поверхностью раздела двух сред, ведут себя точь-в-точь, как солдаты, идущие развернутым фронтом, когда гладкая дорога перерезывается наискось пашнею, — они поворачивают фронт и уклоняются от первоначального направления. Такое доказательство приводит Барроу в своих «Lectiones opticae» (1669) и Деталь в своем «Mundus mathematicus» (1690). Согласно Монтюкла («Hisrtoire des Mathematiques») доказательство это придумано патером Меньяном в 1648 г.

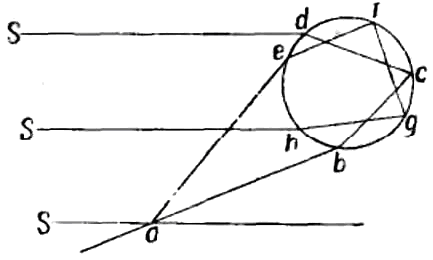

Убедительнее, чем вывод закона преломления, вышло у Декарта объяснение радуги, помещенное в трактате о метеорах. Он сначала попробовал установить ход световых лучей опытным путем. Взяв стеклянный шар, он подвесил его так, чтобы солнечные лучи падали на его поверхность; затем стал спиною к солнцу и, то поднимая, то опуская шар, наблюдал в нижней части его, в b, появление цветов всякий раз, как зрительная линия ab в капле образовывала со зрительной линией Sa, направленной к солнцу, угол приблизительно в 42°; красный цвет получался при несколько большем, а желтый и голубой при несколько меньшем угле. Когда угол становился больше 42°, цвета исчезали; они, однако, появлялись вновь, бледнее и в обратном порядке на верхнем краю шара, когда угол достигал приблизительно 52°. Закрывая затем бумагой те места шара, где предположительно проходили лучи, Декарт нашел, что в первом случае луч проходит путь Sdcba, а во втором путь Shgfe. Он дал, таким образом, наглядное доказательство того, что главная радуга происходит от двукратного преломления и однократного отражения, а побочная радуга — от двукратного преломления и двукратного отражения. Впрочем, Декарт не удовлетворился этим доказательством, а захотел исследовать, почему мы получаем свет только от тех капель, из которых лучи выходят под определенными углами со своим первоначальным направлением. Он рассудил, что солнечные лучи, падающие параллельно на каплю, смотря по месту, на которое упали, должны выходить из капли под весьма различными углами, т. е. должны сильно расходиться. Стало быть, солнечный свет рассеивается каплями дождя, и вследствие этого мы вообще не получаем светлых изображений от лучей, попадающих в наш глаз из капли; и только в том случае, когда собирается сравнительно много таких лучей, т. е. когда лучи выходят из капель почти параллельно, получается светлое изображение. Декарт вычислил отклонения для 1000 лучей, падающих на каплю в различных точках. Он нашел, что при двукратном преломлении и однократном отражении незначительно расходятся при своем выходе из капли те лучи, которых отклонение равняется приблизительно 42°; при двукратном же преломлении и двукратном отражении незначительное расхождение наблюдается при отклонении в 51—52°. Декарт, таким образом, первый верно определил величину дуг и дал то объяснение радуге, которое и до сих пор считается правильным. Оставалось еще объяснить происхождение цветов радуги и их последовательность, но это уже превышало его возможности; он мог только констатировать, что для их образования необходимо неоднократное преломление и что они тождественны с цветами, получаемыми с помощью призмы.

Оптические исследования Декарта замечательны во многих отношениях. В этой области физики он не только проявляет свои математический гений в лучшем свете, но и пользуется очень искусно опытом как основанием для математических выводов. Можно, конечно, пожалеть, что он не проявил своих блестящих качеств в «Началах философии», не воспользовавшись здесь ни своим талантом наблюдателя, ни математическим умом; но не следует забывать, что одно дело следить за ходом прямолинейных световых лучей, когда к тому же имеется в виду только их путь, а все скорости и силы оставляются в стороне, и иное дело математически решать сложные проблемы небесной механики. Только в одном вопросе мы не находим никакого оправдания для Декарта, — мы имеем в виду его отношение к Галилею. Выводить столь странные ошибочные законы движения, какие даны были Декартом в его «Началах», шесть лет спустя после опубликования «Discorsi», иметь столь ложное понятие о правильности и важности галилеевских работ, какое он проявляет в своих письмах к Мерсенну, — можно только при недопустимом самообольщении насчет непогрешимости собственного мышления.

Наиболее значительный противник Декарта ПЬЕРР ГАССЕНДИ родился в 1592 г. близ г. Динь в Провансе, от бедных поселян. Один из родственников отправил его в Э учиться философии, и он обнаружил вскоре такие дарования, что 16 лет сделался учителем риторики в Дине, а три года спустя — преемником своего учителя в Э. В это время он уже написал свои «Exercitationes paradoxicae adversus Aristoteleos», напечатанные гораздо позже, после того как он по совету своих доброжелателей уничтожил часть наиболее резких возражений. В числе его доброжелателей был приор Гольтериус и в особенности ученый парламентский советник Пейресциус; по их настоянию молодой Гассенди поступил в духовное звание, а благодаря покровительству Пейресциуса он вскоре сделался каноником и пробстом в Дине. Призванный в Париж в качестве профессора механики в 1646 г., он должен был вскоре вследствие слабого здоровья вернуться в родной город; в 1653 г. он попытался вновь отправиться в Париж; но здесь он снова заболел и умер 24 октября 1655 г., после того как уже изнуренный горячкой, должен был выдержать тринадцать кровопусканий. Его сочинения вышли в 1658 г. в шести объемистых томах.

Гассенди принадлежит к натурфилософскому направлению физиков. Его не интересовал опыт сам по себе, не привлекало открытие новых явлений путем наблюдения; но он был далек и от умозрительной односторонности, самостоятельно проверяя то, что казалось ему достойным внимания. Одного только недостает ему местами — математического интереса или даже, быть может, математических способностей. Сферой его была по преимуществу критическая проверка научных данных, опровержение старых заблуждений, популяризация новых трудно усваиваемых понятий. Вследствие такого направления Гассенди занимает видное место между основателями нового мировоззрения и стоит в передовом отряде бойцов против старой физики, опиравшейся на авторитет Аристотеля. Системе последнего он противопоставил другую философскую систему, обратившись к учению, наиболее враждебному аристотелизму, т. е. к атомистике. Он превозносил философию Эпикура и положил ее в основу собственных воззрений на природу.