Блестящее тройное созвездие гениальных физиков озаряет начало XVII столетия. К именам Галилея и Гильберта присоединяется имя КЕПЛЕРА, единственного достойного представителя немецкой науки того времени. Заинтересованный исследованиями Тихо де-Браге над астрономической рефракцией, Кеплер тоже занялся этим явлением и — как во многих других отношениях — ассистент и здесь пошел дальше знаменитого придворного астронома. Кеплер не ограничился изучением одного этого оптического явления, а распространил свои исследования на всю данную область — с тем, чтобы на основании исследования общих оптических явлений судить об особенностях астрономической рефракции. Для этой цели он избрал сочинение Вителлона, написанное в XIII в., и издал свои исследования в виде приложения к нему под заглавием: «Ad Vitellonem Paratipomena quibus astronomiae pars optica traditur» (Франкфурт на Майне, 1604).

В первой главе этой книги рассматривается природа света и цветов. За отсутствием в прошлом исследований настоящих физиков, Кеплер вынужден здесь оставаться в пределах перипатетической натурфилософии. Происхождение цветов он объясняет, по примеру Аристотеля, смешением света и темноты; цвет есть возможный свет, или свет, скрытый в материи, т. е. свет, более или менее затемненный различными веществами. Вторая глава посвящена исследованию круглой формы пятен от солнечного света, проникающего сквозь малое отверстие в темную комнату. Не упоминая Мавролика, сочинения которого были, по-видимому, ему неизвестны, Кеплер объясняет это явление совершенно так же, хотя и употребляет для доказательства громадный геометрический аппарат. Интересно описание пути, которым он пришел к своему объяснению: «Я поместил на довольно значительном возвышении книгу, которая должна была изображать светящееся тело. Между этой книгой и стеной я поместил доску с многоугольным отверстием. Затем к одному углу книги прикрепил нитку, продел ее сквозь отверстие и, обводя вдоль границ последнего, начертил другим концом при помощи мела соответствующую фигуру на стене. Она оказалась вполне сходной с фигурой самого отверстия. То же получилось и от ниток, прикрепленных ко второму, третьему, четвертому углу и к другим местам книги. Из всех этих фигур образовалась, наконец, одна, которая имела тем большее сходство с очертанием книги, чем дальше находилась стена от отверстия». Третья глава заключает в себе исследования о местах изображении, получаемых от зеркал. Кеплер обращает здесь особое внимание на то обстоятельство, что мы смотрим двумя глазами, производя отсюда наше суждение о расстоянии, по крайней мере, в тех случаях, где расстояние между глазами не бесконечно мало в сравнении с расстоянием от предмета. Четвертая глава посвящена вопросу о преломлении света. Вопреки доводам Альгазена, прежние оптики, не исключая самого Мавролика, допускали пропорциональность углов падения и преломления луча для одних и тех же сред. Кеплер измерил эти углы для воздуха и стекла при разных углах падения и нашел, что только для углов падения менее 30° отношение между ними и углами преломления равно 3:1, как определил уже Птолемей; для больших же углов падения угол преломления оказывается больше, чем должен быть по указанному отношению. Поэтому Кеплер делит угол преломления на две части, из которых одна пропорциональна углу падения, а другая пропорциональна секансу угла падения. Мы знаем теперь, что это предположение неверно, но для дальнейших вычислений Кеплера было достаточно и этого приближения к истине. Причину различия преломления в разных средах он искал в различной плотности веществ, но в скором времени узнал от англичанина Гарриота (1560—1621), что между плотностью и преломляющей силой нет определенной связи. Гарриот прислал ему в письме в виде доказательства таблицы преломления света в различных средах. Тем не менее, этот вопрос продолжал занимать ученых, и даже Декарт в письме к Мерсенну отмечает, что хотя скипидар легче воды, но обладает большей преломляемостью.

Говоря о работах Тихо, мы упомянули, что он допускал изменение рефракции по мере удаления светил от земли. Такой взгляд объяснялся общепринятым в то время мнением, будто воздух распространяется до самых звезд, вследствие чего лучи от более далеких светил должны были претерпевать большее преломление. Гессенский астроном Ротман допускал существование преломления только на горизонте и вступил в спор с Тихо, который считал рефракцию еще весьма значительной до высоты в 45°. Кеплер был убежден, что преломление простирается до зенита, и утверждал, наперекор Тихо, что на одинаковой высоте оно должно быть равным для всех светил, так как высота атмосферы незначительна и ни в коем случае не простирается до звезд. При этом он вычислил на основании астрономической рефракции высоту атмосферы, которая получалась у него равной всего лишь 0,48 миль, так как он принял, что атмосфера имеет равномерную плотность на всем своем протяжении и резко ограничена сверху. Красноватый свет, испускаемый луной при полных лунных затмениях, Кеплер впервые верно объясняет преломлением света в земной атмосфере.

В «Paralipomena», содержащих вообще много неверных данных и утомительных длиннот, по странной случайности всего яснее та часть, которая посвящена процессу зрения и устройству глаза, а именно пятая глава. Кеплер описывает сначала анатомическое строение глаза (по Иессениусу и Платтеру), затем переходит к происхождению изображении в глазу. Конусы лучей, исходящие из точек предмета и имеющие общим основанием зрачок, преломляются хрусталиком так, что позади него снова образуют конусы, вершины которых лежат на сетчатой оболочке глаза и здесь дают изображения светящегося предмета. Изображение бывает обратным, так как оси конусов пересекаются в хрусталике. Сетчатка же ощущает направление, по которому шли лучи, и потому для сознания не может быть сомнения, что нижняя часть изображения соответствует верхней части предмета, и наоборот. Кеплер предполагает, что по снятии прочих оболочек на задней части глаза должно быть видно изображение на сетчатке, но сам этих опытов не производил. Аккомодацию глаза к близким и далеким предметам Кеплер объясняет сжатием и расширением хрусталика, или приближением сетчатой оболочки к хрусталику, или обеими причинами вместе. Близорукость и дальнозоркость он поэтому, подобно Мавролику, относит на счет неправильной кривизны хрусталика. Иррадиацию он также пробует объяснить по своей теории, именно: он обращает внимание на то, что в близоруком глазе от всякой точки светящегося предмета получается на сетчатке световой кружок, вследствие чего предмет представляется с расплывшимися краями и несколько увеличенным; по отношению к очень далеким светящимся предметам, каковы, например, звезды, мы все находимся в состоянии близорукости. Невзирая на многие ошибки, трактат Кеплера резко отличается по духу от обычных оптических сочинений XVI в. Такого ясного анализа хода световых лучей, даже при их прохождении через преломляющие среды, такого успешного изучения сложных оптических явлений мы не встречаем даже у Мавролика, который по общим своим чертам выдающегося математика наиболее приближается к Кеплеру.

Кеплеровская теория зрения долгое время оставалась образцовой, а его приближение к закону преломления дало в скором времени первые плоды, именно в приложении ко вновь изобретенному оптическому инструменту — зрительной трубе. ИЗОБРЕТЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ, наряду с изобретением паровой машины, — самые спорные предметы в истории физики. Мало того, что указывают на признаки этого открытия чуть не за 1000 лет до его обнародования и постоянно выступают новые лица с новыми доказательствами еще большей древности трубы, но даже для того времени, когда зрительная труба была в действительности открыта, приходится выбирать между несколькими претендентами на первенство. В первой части нашей книги были названы физики, которые подготовили это изобретение, именно Роджер Бэкон и Порта. Заявления, из которых пришлось бы заключить, что, пожалуй, уже Моисей рассматривал обетованную землю с горы Небо в зрительную трубу, мы, разумеется, оставим в стороне. В таком случае перед нами откроется период времени между 1590—1610 гг. и выбор между тремя голландскими оптиками: Захарием Янсеном, Яковом Мециусом и Гансом Липперсгеем (Липперсгейм, также Leprey?). Неудивительно, что выбор затруднителен теперь после 23/4 веков, если даже современники изобретения не знали, кому отдать первенство. Рудольф Вольф 2 приводит по этому поводу любопытную выписку us рукописи патера Шейнера от 1616 г.: «Если иметь в виду действие зрительной трубы, то нужно согласиться, во-первых, что честь открытия будет справедливо приписать Баптисту Порте, потому что он, хотя и в темных выражениях и загадочных словах, «первый описал прибор, соответствующий зрительной трубе. Во-вторых, если рассмотреть зрительную трубу со стороны ее устройства в том виде, как она вошла теперь в употребление, после постепенных усовершенствований, мы убеждаемся, что изобретателем ее нельзя признать ни вышеупомянутого Порту ни Галилея, так как в этом смысле зрительная труба была изобретена в Германии и Бельгии, и притом случайно, продавцом очков, который для забавы или для других целей складывал вместе выпуклые и вогнутые стекла и дошел, наконец, до сочетания, позволяющего видеть далекие предметы как бы вблизи и в увеличенном виде. Этот результат так обрадовал оптика, что он вставил несколько пар таких стекол в трубки и стал продавать их знатным людям за большие деньги. Таким путем зрительные трубки распространились мало-помалу между его соотечественниками и сделались известными и в других странах». Эти строки Шейнера интересны во многих отношениях, но для нас они не имеют значения. Добрый патер, не обинуясь, приписывает Порте изобретение зрительной трубы на том только основании, что он, «хотя и в темных выражениях», описал такой прибор. Нам известно, насколько темны были эти выражения; но мы знаем, кроме того, что в наше время не признают изобретателем того, кто смутно указал на возможность какой-нибудь вещи, а лишь того, кто впервые осуществил ее. Далее Шейнер хотя и указывает на то, что зрительные трубы, крайне несовершенные вначале, мало-помалу достигли настоящего вида, но как произошло это усовершенствование и благодаря кому, он не объясняет. Наконец, столь обстоятельный в других отношениях патер довольствуется сообщением, что изобретателем был какой-то продавец очков, не давая ни малейшего указания на личность или имя продавца, между тем, именно о личности торговца и о точном времени изобретения шел спор. Можно надеяться, что теперь этот спор окончательно разрешен в пользу некоего продавца.

Французский врач Пьер Борель в 1655 г. издал в свет книгу «De vero telescopii inventore», где поместил засвидетельствованные судебным порядком документы из г. Миддельбурга в Голландии, а также письмо миддельбургского уроженца, голландского посланника Вильгельма Бореля (Boreel), из которых можно заключить, что оптик Захарий Янсен из Миддельбурга первый изобрел зрительную трубку, а Липперсгейм и Мециус начали делать такие же трубы после него и, быть может, по его образцу. Именно, Иоганн Янсен свидетельствует, что отец его, Захарий Янсен, изобрел в 1590 г. микроскопы и короткие зрительные трубки, а в 1618 г. — длинную зрительную трубу, тогда как Мециус устроил свою зрительную трубу в 1620 г. по образцу янсеновской. Сестра И. Янсена, Сарра Гедард, тоже засвидетельствовала, что ее отец изобрел зрительную трубу, но не была в состоянии указать в точности даты и относила изобретение к 1611 или 1613 г. Наконец, Вильгельм Борель сообщает, что, будучи мальчиком, играл с Иоганном Янсеном и от него не раз слыхал, что отец его изобрел микроскоп в 1590 г., а в 1610 г. при участии своего сына Иоганна — длинную зрительную трубу. Такая труба была передана принцу Морицу Нассаусскому, и хотя насчет этого изобретения старались сохранить глубокую тайну, слухи о нем все-таки проникли в публику. Вследствие этого какой-то неизвестный, всячески добивавшийся получения подобного инструмента, попал в своих поисках не к действительному изобретателю, а к жившему поблизости Лапрею (Липперсгейму). Расспросы незнакомца возбудили любопытство оптика, и он мало-помалу дошел до устройства такой же зрительной трубы. Адриан Мециус и Корнелий Дреббель тоже научились делать зрительные трубы от З. Янсена в 1620 г. Показания Иоганна Янсена и Вильгельма Бореля вполне тождественны относительно изобретения микроскопа, и так как против них не нашлось возражений, то мы в первой части книги приписали это изобретение З. Янсену и — правда, с некоторым колебанием отнесли его к 1590 г. По отношению же к зрительной трубе такого согласия в показаниях нет — документы содержат явно много противоречий, не говоря уже о том, что все они исходят от малообразованных миддельбургских обывателей. Так, один из свидетелей приписывает изобретение Янсену, а другой — Липперсгейму.

При таких данных мы едва ли могли бы придти к решению вопроса, если бы новые исследования не осветили его надлежащим образом. Новые данные помещены в сочинении «Geschiedkundig Onderzoek naar de eerste Uitfinders der Verkykers uit de Aantekeningen van wyle den Hoogelaar van Swinden zamengestelt door G. Moll» (Амстердам, 1831) Главным источником собранных Свинденом фактов был, как видно из заглавия, Гаагский архив. Мы узнаем в этой книге, что некий Адриан Антонизсон, бургомистр Алькмарский и крепостной инженер штатов, имел 4 сыновей, из коих двое приобрели большую известность. Один из них Адриан за свое прилежание к математике получил в университете прозвание Мециуса (которое присвоила себе потом вся его семья) и нашел знаменитую дробь 355/113 для отношения длины окружности к диаметру. Другой сын, Яков Антонизсон, или Яков Мециус, был чудак, нелюдимый и малоспособный к учению; он перенял от одного оптика искусство шлифовать стекла и делал много зажигательных зеркал и зажигательных стекол. Он-то 17 октября 1608 г. подал правительству штатов прошение такого содержания: «Два года тому назад упорным трудом и размышлением он дошел до изобретения инструмента, при помощи которого можно вполне ясно видеть далекие предметы, не различаемые вовсе или смутно различаемые простыми глазами. Прилагаемый пробный экземпляр изготовлен из плохого материала; но по заключению его превосходительства и других лиц, имевших случаи сравнивать оба инструмента, он в смысле действия ни в чем не уступает изготовленному в недавнее время миддельбургским гражданином У. Э. Д. М.». Он просит правительство воспретить на 22-летний срок продажу и покупку всем, кто не сделал этого открытия раньше и не обнародовал его. Просителю предложили усовершенствовать свой прибор, после чего может быть вынесено решение насчет запрещения. Чудак Мециус после этого уже не заявил о себе, миддельбургский же гражданин, предупредивший его, был Липперсгей. 2 октября 1608 г. Ганс Липперсгей (родом из Везеля, шлифовальщик очков в Миддельбурге) успел уже подать штатам прошение о том, «чтобы ему за изобретенный им инструмент для смотрения вдаль была дана привилегия на 30 лет и вместе с тем годовая пенсия под условием изготовлять такие приборы исключительно в пользу государства». Генеральные штаты назначили комиссию для рассмотрения этого дела; затем вели переговоры с изобретателем, и, наконец, 13 февраля 1609 г. было отмечено, что Липперсгей представил два инструмента (для смотрения обоими глазами, как от него требовали) и что правительство определило выдать ему желаемое вознаграждение. В привилегии же ему было отказано, так как другие лица уже были знакомы с этим прибором. Последнее замечание относится, по всей вероятности, к Якову Мециусу; во всяком случае, имя Янсена не упоминается в этом делопроизводстве. На основании приведенных документов первым конструктором зрительных труб следует признать Ганса Липперсгея. Мы склонны видеть в нем и первого их изобретателя, так как равноправного конкурента у него не оказывается. Первые зрительные трубки состояли, как всем известно, только из двух стекол, выпуклого и вогнутого; они допускали незначительное увеличение, но зато давали прямые изображения и были удобны по небольшому своему размеру. Такие голландские, или галилеевские, зрительные трубки в показаниях Янсена и Бореля называются «короткими». Об изобретении длинных, так называемых кеплеровских, или астрономических, труб будет речь впереди.

Быстрое распространение зрительных труб, начиная с 1608 г., может служить вернейшим показателем того, что изобретение было сделано именно около этого времени. Зрительная труба не принадлежит к числу тех инструментов, которые люди научаются ценить только после продолжительной работы с ними. Обозревать даль, приобрести для своих глаз господство хоть над небольшим излишком пространства — слишком заманчивая вещь, чтобы инструмент, даже самый несовершенный, который удовлетворял бы этому стремлению человека, не пошел в ход исполинскими шагами. Вот почему мы оставляем в стороне указания, будто Цезарь или Птолемей употребляли зрительные трубки, и отказываемся принимать темные выражения Порты и других за указание на их знакомство со зрительной трубой.

Генеральные штаты желали сохранить в тайне изобретение, имевшее в их глазах большую ценность, но напрасно. Уже 28 декабря 1608 г. французский посол в Гааге президент Жанен писал королю Генриху IV и его министру Сюлли об этом инструменте. Он пробовал приобрести его тайком у миддельбургского оптика, но тот не согласился, ссылаясь на свое обещание не продавать ни одного экземпляра без ведома правительства; впрочем, штатами уже заказаны две трубы для его величества и Сюлли. Еще раньше, по-видимому, проникли зрительные трубки в Германию. В письме от 1614 г. Симон Мариус (Мауер), математик маркграфа Бранденбургского, сообщает, что на осенней ярмарке 1608 г. во Франкфурте на Майне один купец рассказывал приятелю Мариуса Фуксу фон Бимбаху, что в город приехал бельгиец, изобретший инструмент, при помощи которого можно ясно видеть отдаленные предметы. Фукс просил показать ему этот инструмент, причем, несмотря на трещину в одном из стекол, предметы действительно оказались увеличенными в несколько раз. Фукс хотел, было купить замечательную новинку, но торг не состоялся, потому что купец запросил слишком дорогую цену. Затем приятель отправился в Аншпах к Мариусу, и здесь они вместе попробовали соединить выпуклые и вогнутые стекла и добились некоторого увеличения, хотя вполне цели своей не достигли вследствие слишком большой вогнутости одного из стекол. Они выписали себе из Нюренберга другие стекла; однако дело почему-то затянулось до лета 1609 г., когда им была прислана превосходная зрительная трубка из Бельгии. Италия познакомилась с новым изобретением, по-видимому, только в 1609 г. Миланский ученый Иероним Сиртурус сообщает, что в мае 1609 г. прибыл в Милан француз, выдававший себя перед графом Фуэнтес за изобретателя зрительной трубки; но так как в городе не нашлось хороших стекол, то француз уехал в Венецию. Кардиналу Боргезе около того же времени была прислана зрительная трубка из Нидерландов.

Первый непосредственный успех нового инструмента объясняется удовольствием, доставляемым приближением к глазу далеких предметов. Польза зрительной трубки ограничивалась, по-видимому, для самого изобретателя военными целями — выгодами, которые представляло для начальников и командиров распознавание неприятеля на большом расстоянии. Только гениальный ум Галилея был способен перенести этот инструмент в новую область знания. Его не привлекала праздная забава разглядывания с церковных башен знакомых предметов, которые можно было видеть гораздо яснее вблизи без помощи зрительных трубок. При первом взгляде на новый инструмент он угадал в нем могущественное средство вырваться из тесных пределов земли и проникнуть в глубины небесного пространства. Благодаря этой великой мысли, которая в то время была вовсе не так близка человеческому пониманию, как мы теперь можем предполагать, зрительная труба из игрушки превратилась в могучее орудие. В применении зрительной трубы, как и во многом другом, астрономия опередила физику. Правда, и она сначала видела в новом приборе лишь увеличительное стекло, но мало-помалу узнала еще и более важное значение его в качестве орудия измерения. Тогда физика вновь взяла в свои руки зрительную трубку, подаренную ею первоначально астрономии. Прежде, однако, чем посмотреть, как Галилей при посредстве зрительной трубы с невероятной быстротой превратился из физика-новатора в великого астронома, необходимо познакомиться с одним астрономическим открытием, которое, несмотря на видимую отдаленность от физика, тем не менее, подготовило один из крупнейших переворотов в этой науке.

Предпошлем описанию величайшего научного открытия Кеплера краткий очерк его жизни. ИОГАНН КЕПЛЕР (также Kheppler и Keppler) родился 2 декабря 1571 г. в Магштате, деревне близ имперского города Вейля в Вюртемберге. Отец его был обедневший дворянин, мать — необразованная женщина, не умевшая ни читать, ни писать. Поэтому воспитание слабого и болезненного мальчика оставляло желать многого. Посещение школы часто прерывалось до 1584 г., когда мальчика отдали в монастырскую коллегию в Адельберге, а затем (1568) перевели в Маульброннскую школу. Получив в 1588 г. степень бакалавра, Кеплер поступил на богословский факультет Тюбингенского университета, так как родители предназначали его к духовному званию; здесь в виде вступительного курса он должен был изучать математику и проявил в ней сразу такие блестящие способности, что его профессор Местлан начал заниматься с ним частным образом и познакомил его с системой Коперника, которую Кеплер, еще будучи студентом, принялся защищать словесно и печатно. Это сделало его подозрительным в глазах ортодоксальных теологов, и так как он сам не мог увлечься ортодоксальным богословием, то последовал совету своего учителя и принял в 1594 г. место профессора математики в Граце. Здесь он получал 120 гульденов жалованья и сверх того 20 гульденов за составление календаря, который он начал издавать в 1595 г. Календарь этот, благодаря нескольким удачным астрологическим предсказаниям, которым он сам не придавал значения, доставил ему немалую известность. Но в гораздо лучшем смысле сделало его известным сочинение «Mysterium cosmographicum» 1, послужившее поводом для сближения с Галилеем, Тихо и др. Последний пригласил его в Прагу с тем, чтобы Кеплер помог ему в его работах. А так как Кеплера в это время сильно утомили религиозные преследования, которым он подвергался со времени вступления эрцгерцога Фердинанда на престол Зальбурского княжества, то он в октябре 1600 г. решился переселиться в Прагу вместе с женой, хотя и не имел никаких надежных видов на материальное обеспечение. Место, занимаемое Тихо, досталось ему после преждевременной смерти последнего. Кеплеру было поручено составить новые звездные таблицы, но уплата жалованья, а так же и денег, необходимых для его работ, производилась крайне небрежно. С самого назначения в Прагу до конца жизни Кеплеру постоянно приходилось бороться с заботами о куске хлеба. Император и государственные чины, к которым тот направлял его, были одинаково медлительны в денежных уплатах; Кеплер жалуется, что он принужден тратить больше времени на исходатайствование следовавших ему по праву денег, чем на астрономические работы, и что он не имел возможности держать при себе счетчика — обстоятельство особенно тягостное при его частых ошибках в вычислениях. В 1612 г. умер император Рудольф II. Его преемник Матвей, хотя и оставил за Кеплером прежнее место, однако ни в чем не улучшил положения пражского астронома, которого нужда заставила, наконец, принять место в окружном училище в Линце. Здесь Кеплер должен был преподавать математику, исправлять карты страны и в то же время продолжать составление звездных таблиц для императора. Жалованье, назначенное ему в качестве императорского математика, выплачивалось по-прежнему неаккуратно, так что, когда, после вступления Фердинанда II на престол, усилившиеся религиозные гонения заставили Кеплера покинуть школу в Линце, долг казны ему простирался до 12 000 гульденов. Кеплер переселился в Ульм, надеясь издать там свои звездные таблицы, несмотря на недостаток средств. Между тем постоянные напоминания Кеплера о деньгах успели надоесть императору, и тот сдал его на руки Валленштейну. Последний пригласил Кеплера к себе в Саган, в Силезию; когда же Кеплер не оправдал его ожиданий в роли придворного астролога, то он поспешил отделаться от него профессурой в Ростоке. В 1630 г. Кеплер отправился в Регенсбург жаловаться рейхстагу на причиненные ему несправедливости. Но силы его были исчерпаны, и он умер в Регенсбурге 15 ноября на 59 году жизни.

Жизнь Кеплера была сплошной цепью бедствий. Его отец отправился на войну в 1589 г. и погиб без вести; первый брак Кеплера, заключенный в 1597 г., был несчастлив; в 1620 г. мать его подверглась обвинению в колдовстве, и только защита Кеплера, который поспешил к ней на помощь (сделав 70 миль от Линца до Вейля), спасла ее от пытки. Наконец, последние годы его жизни совпали с началом тридцатилетней войны, которая наряду с разнообразными тревогами, внесенными в его жизнь, отвратила от него деятельное участие коронованных особ. Требовался, в самом деле, не только гениальный ум, но и необычайная сила характера, чтобы в борьбе с нуждой, при гнетущих семейных обстоятельствах, среди бурь великой войны и религиозных столкновений сделать для науки то, что сделал Кеплер. Мы имеем перед собой в его лице не мученика, покорно выносящего несколько минут жестоких страданий, а героя, мужества которого не могли поколебать долгие годы мучений.

Научное наследство Кеплера не раз переходило из рук в руки. В 1718 г. Ганш, при денежном пособии императора, издал первый том его сочинений, вместе с письмами; но только в 1856—1871 гг. вышло в свет полное собрание его трудов: «Ioannis Kepleri opera omnia» в 8 томах, изданное проф. Хр. Фришем в Штутгарте.

Важнейшим астрономическим сочинением Кеплера признается «Astronomia nova ![]() seu physica coelestis tradit commentariis de motibus stellae Martis» (Прага, 1609). Назовем здесь, кстати, и другие астрономические трактаты его, за исключением «Prodromus», о котором уже была речь, а именно: «Epitome astronomiae Copernicane» (Линц, 1618); «De Cometis» (Аугсбург, 1619); «Harmonices mundi», Линц, 1619) и, наконец, «Tabulae Rudolphinae» (Ульм 1627).

seu physica coelestis tradit commentariis de motibus stellae Martis» (Прага, 1609). Назовем здесь, кстати, и другие астрономические трактаты его, за исключением «Prodromus», о котором уже была речь, а именно: «Epitome astronomiae Copernicane» (Линц, 1618); «De Cometis» (Аугсбург, 1619); «Harmonices mundi», Линц, 1619) и, наконец, «Tabulae Rudolphinae» (Ульм 1627).

Для небесной механики, специально для движения планет, было установлено три закона, удовлетворявших и коперниковой и птолемеевой системе мира при соответствующей замене земли солнцем:

1. Пути планет суть эксцентрические круги.

2. Внутри каждого из этих путей находится точка (punctum aequans), из которой движение планеты кажется равномерным.

3. Для земного пути эта точка совпадает с его центром, для прочих же планетных путей точка эта лежит на прямой линии между центром пути солнцем, притом так, что центр делит пополам расстояние солнца от этой точки.

Когда Кеплер сблизился с Тихо, тот был занят определением орбиты Марса, представлявшим большие трудности. Тихо поэтому предположил, что для орбиты Марса punctum aequans находится на ином расстоянии от центра орбиты, чем сама планета, и вывел теорию, расходившуюся с наблюдением лишь на несколько минут. Он был склонен удовлетвориться этим результатом, но не мог убедить Кеплера последовать его примеру. Так как последний не мог отнести этого уклонения за счет ошибок наблюдения, то предпринял после смерти Тихо, имея в руках весь собранный последним материал, новый ряд исследований и, наконец, в 1609 г. получил возможность сообщить в «Astronomia nova» об их полном успехе. В посвящении своего сочинения императору он описывает понесенные им труды в шутливом тоне: «В этой войне высшая честь принадлежит рвению полководца Тихо, который в течение двадцатилетних ночных бдений изучил все привычки неприятеля, выследил его тактику и раскрыл его планы. Просвещенный мемуарами, оставленными Тихо, он (Кеплер) в качестве его преемника на поле битвы уже не страшился неприятеля, а только стал внимательно наблюдать время его возвращения к одному и тому же месту, направил на него тиховские машины, снабженные тонкими диоптрами и, наконец, при круговых объездах на колеснице матери-земли исследовал всю местность. Борьба стоила ему, однако, не мало пота. Часто недоставало машин именно там, где они были всего нужнее, или же с ними не умели обращаться или их направляли не так, как следовало. Нередко также блеск солнца или туманы мешали нападающим ясно видеть, или же густой воздух отклонял заряды от их настоящего пути. Борьбу затрудняла сверх того чрезвычайная изворотливость неприятеля и его бдительность, между тем как его преследователей нередко одолевал сон. В собственном лагере тоже произошло немало несчастий: смерть полководца Тихо, возмущение и болезни; к тому же, — как это обнародовано в сочинении о новой звезде, — в тылу появился неожиданный страшный неприятель в виде громадного дракона с необычайно длинным хвостом, поразившим ужасом все его войска. Сам же он не дал смутить себя страхом и неустанно преследовал врага на всех его поворотах, пока тот, видя, что ему закрыты все выходы, не склонился к миру и не признал себя побежденным; тогда под конвоем арифметики и геометрии, в весьма веселом настроении духа он вступил в неприятельский лагерь. Сначала, не привыкший к покою, Марс еще пытался устрашать; но, потерпев неудачу, он отложил всякую тень неприязни и стал вести себя, как верный союзник. Об одном только Марс просит его величество: у него на небе еще насчитывается много родных: отец Юпитер, дедушка Сатурн, сестра и приятельница Венера и брат Меркурий; все они объединены между собой общностью нравов, и Марс горячо желает, чтобы вся его семья находилась в дружественном общении с людьми и пользовалась одинаковым с ним почетом».— Его величество да соблаговолит поддержать энергию дальнейшей борьбы денежными средствами — этим нервом войны.

В самом сочинении Кеплер описывает бесчисленное множество попыток, которые ему пришлось сделать, чтобы, сохраняя эксцентрические круги, согласовать теорию с наблюдением. Прежде всего, он заметил, что для земного пути приходится вывести punctum aequans из центра круга и что при этом условии движение земли может быть определено с удовлетворительной точностью. Но движение Марса не подчинялось теории кругового пути ни при каких условиях, и Кеплер был вынужден принять для него сначала неопределенный овальный, а затем эллиптический путь. Так как с принятием этой гипотезы исчезли все неточности, то он распространил ее и на другие планеты и вывел свой первый закон: пути всех планет суть эллипсы, в одном из фокусов которых находится солнце. Далее, применив прежнее положение относительно punctum aequans к новым планетным путям, он тотчас же нашел второй закон: планеты движутся по своим путям с такой скоростью, что радиусы-векторы (линии, проведенные от солнца к месту нахождения планет) описывают одинаковые площади в равные времена. Таковы достижения «Новой астрономии». Третий закон в нее не вошел, так как протекло еще десять лет, прежде чем он был открыт.

В своей «Астрономии» Кеплер всего полнее отрешается от наклонности к мечтаниям и любви к чудесному, которые вообще были ему присущи. Но именно здесь можно видеть, в какой мере пылкая фантазия великого астронома шла рука об руку с творческой изобретательностью. Первое астрономическое сочинение Кеплера «Prodromus» было посвящено закону планетных расстояний, который он под влиянием пифагорейского учения искал в одной алгебраической закономерности. После своей «Astronomia nova» он снова принялся за решение того же вопроса, но гораздо углубленнее, стараясь привести расстояние в соотношение с другими свойствами планетных путей. Этот ход мыслей натолкнул его на периоды обращений и он гениальным взором увидал связь, существующую между последними и расстояниями планет от их центрального тела. В «Harmonices mundi» Кеплер сообщает, что 18 марта 1618 г. он впервые напал на мысль сравнить квадраты времен обращений с кубами их средних расстояний, но что ошибка в вычислении помешала в ту пору достижению цели. 15 мая того же года он снова вернулся к прежней мысли и тут уже нашел всем известное отношение, которое носит название третьего закона Кеплера, а именно, что квадраты времен обращения планет относятся между собой как кубы их средних расстояний от солнца.

Своими законами Кеплер положил основание небесной физике, по его терминологии, или по современному нам, более точному наименованию, — небесной механике. Он нашел эти законы эмпирически и гениальным умом постиг закономерность явлений, сокрытую глубоко в хаотической груде наблюдений. Но причину этой закономерности ему открыть не удалось, хотя после найденной им арифметической зависимости времен обращений от расстояний было довольно естественно искать и физическую зависимость этих величин. Каким образом могло случиться, что Кеплер не сделал последнего шага, не открыл всеобщего тяготения? Из его сочинений можно заключить, что мысль об этой силе не была вполне чужда ему; по крайней мере, в своей «Новой астрономии» он посвящает много места рассуждениям о силе тяжести. Вопрос этот снова приводит нас к нашей ближайшей задаче, и мы теперь займемся рассмотрением механических воззрений Кеплера, из которых выяснится внутренняя причина непонятной с виду случайности.

Кеплер начинает с резкого опровержения старинной теории движения всех тяжелых тел к центру вселенной и, подобно Копернику, считает тяжесть стремлением однородного к соединению. Но затем он идет дальше Коперника. Центр вселенной, как математическая точка, не способен привлекать к себе тела, так как последние не могут иметь влечения к фикции; равным образом не могут тела стремиться к центру вселенной вследствие того, что они выходят из пределов круглого мира. Напротив, всякое материальное тело, поскольку оно материально, способно покоиться в любой точке мироздания, если только в этом месте оно находится вне круга действия сродного ему тела. Тяжесть есть стремление сродных тел к соединению. Камень стремится не к какой-либо точке в пространстве, но притягивается землей и следует за ее движением. Будь земля не шаровидна, падающие тела не могли бы направляться к ее центру, а направлялись бы к различным точкам. Если бы два камня были перенесены на такое место, где бы на них не действовали никакие другие тела, они взаимно притянулись бы, подобно двум магнитам, причем пути обоих были бы обратно пропорциональны их массам. Таким же образом земля и луна, если бы их обращение не поддерживалось какой-нибудь живой силой, должны были бы соединится между собой, причем луна приблизилась бы на 53 части, а земля на одну часть их взаимного расстояния, если предположить плотность обоих тел одинаковой. Действие притягательной силы луны на землю можно явственно видеть на морях. Моря излились бы все на луну, если бы их не удерживала земля. Но так как земля их удерживает, то на месте, над которым вертикально стоит луна, образуется на морской воде гора, обусловливающая морские приливы. Эта гора или волна следует за движением луны вокруг земли, но, в конце концов, она опаздывает, так как не может сравняться с луной в скорости. Аристотелевское представление об абсолютной легкости некоторых веществ ложно; нет вещества легкого или стремящегося прочь от земли; там, где подобное явление наблюдается, происходит вытеснение более легкого вещества более тяжелым. Земля связывает все земные тела и все их, не исключая облаков, увлекает с собой при своем ежедневном обращении вокруг своей оси. Таковы представления о тяжести, изложенные Кеплером преимущественно в «Astronomia nova». В «Harmonices mundi» он идет еще дальше и сравнивает ослабление тяжести, исходящей из широкого тела, с ослаблением света, считая то и другое пропорциональным квадрату расстояния. При всем том ему не приходит на мысль приложить свои теории к обращению планет вокруг солнца. Он видит в тяжести только причину взаимной связи в планетной системе, не имеющую никакого отношения к движению планет вокруг солнца. Для дальнейшей разработки теории планетных движений ему недостает правильной теории движения вообще, недостает знания галилеевской динамики и главным образом недостает как исходной точки закона инерции в его полной формулировке. Кеплер вполне ясно формулирует статическую половину этого закона, о динамической же он не имеет никакого понятия. О том, что круговое движение небесных тел может быть вызвано присущей им навеки прямолинейной скоростью, приобретенной неизвестно когда и как, он не мог и помыслить, ибо всецело находился под влиянием древнего представления, что движение должно угаснуть само собой, подобно пламени, если какая-нибудь сила не будет поддерживать и питать его. Кеплер постоянно стремится открыть такую силу, которая вращает планеты около их осей и водит их вокруг солнца, и, не будучи в силах найти ее вне планет, возвращается в «Epitome» и «Harmonices» к прежним мистическим воззрениям. Все небесные тела, вращающиеся около своей оси, обладают душой, которая и есть причина этого движения.

Доказательствами в пользу существования земной души он считает внутреннюю подземную теплоту (материя сама по себе холодна), выпотение влаги и образование рек (соответствующих сосудам животного тела), образование горючих ископаемых, способных превращался в свет, внутреннее строение вещества, например, в кристаллах и пр. Солнце, согревающее и оживляющее все, должно особенно обладать душой, которая и вращает его вокруг оси. Это вращение увлекает за собой и планеты, движущиеся вокруг солнца, подобно тому, как железо следует за магнитом, который мы вертим; разница лишь в том, что планеты следуют за солнцем с различной скоростью, соответственно их тяжести.

Не станем долее останавливаться на этом предмете, а также на том, как Кеплер далее подробно развивает сходство тяготения с магнитным притяжением: в его время получила распространение манера объяснять все непонятные влияния магнетизмом. Даже Галилей не отрицал связи между суточным обращением земли и ее магнитными силами. В некоторых же умах подобные представления укоренились так прочно, что они думали ниспровергнуть всю мировую систему Коперника, показав, что шар из намагниченного железа отнюдь не способен благодаря магнетизму без конца вращаться около своей оси.

ГАЛИЛЕЙ был еще падуанским профессором, когда в июне 1609 г., при случайной поездке в Венецию, он услыхал о новоизобретенной зрительной трубе. Он поспешил вернуться в Падую и после долгого размышления напал на то самое сочетание стекол, которое было найдено голландцами; вскоре, однако, благодаря высокому качеству венецианских стекол он усовершенствовал свой инструмент настолько, что получал увеличение в 30 раз, между тем как трубы первых изобретателей едва увеличивали в 5 раз. Много спорили о том, насколько Галилей действовал в этом случае самостоятельно, руководился ли он описанием нового инструмента или же имел его в руках. Галилей сам никогда не утверждал, что он изобрел зрительную трубу вполне самостоятельно; да не в этом и дело: главная заслуга Галилея заключается вовсе не в устройстве инструмента, а в его специальном применении. Галилей не остается, как другие, раболепно на земле, а смелым умом постигает возможность открыть человеческому знанию новые миры и весь отдается своей новой задаче.

Не прошло и десяти месяцев после устройства зрительной трубы. Как появился в печати «Nuntius sidereus», сочинение Галилея, заключавшее в себе множество новых открытий. Луна при рассматривании в зрительную трубу представляла неровную поверхность с высокими горами и глубокими кратерами. Млечный путь распадался в некоторых местах на кучи звезд. В других частях «небо тоже оказывалось усеянным бесчисленным множеством мелких звезд, невидимых простому глазу; планеты отличались от мерцающих мелких звезд своим ровным мягким светом. Однако важнейшим фактом и в глазах самого Галилея является открытие системы спутников Юпитера. Именно, 7 января 1610 г. он заметил три звездочки, которые двигались вокруг Юпитера, как луна вокруг земли, а шесть дней спустя ему удалось открыть и четвертую. Времена обращения новых светил, как оказалось впоследствии, не могли быть определены с точностью, допускающей предсказания; тем не менее, Галилей наблюдал их затмения настолько ясно, что мог убедиться в аналогии этих звездочек с земным спутником и наименовать их лунами Юпитера.

Новое астрономическое сочинение произвело неслыханную сенсацию, и вместе с его быстрым распространением разнеслась по всему миру и слава Галилея. В том же 1610 г. «Nuntius sidereus» был перепечатан в Праге, Франкфурте на Майне и Париже. Венецианский совет, который в зрительной трубе видел средство усиления господства на море, возвысил содержание Галилея до 1000 гульденов и сократил по возможности его обязательные профессорские занятия; тем не менее, Галилей не пожелал остаться в Падуе на службе республики. В июле 1610 г. он переехал во Флоренцию, где получил титул великогерцогского математика и философа и значительные подарки, сверх содержания в 1000 скуди, при полной свободе от должностных занятий. Венецианцы горячо сожалели об его потере, и некоторые влиятельные и надежные друзья предупреждали его об опасностях, которым он мог подвергнуться во Флоренции, где господствовали иезуиты и где двор находился под римским влиянием. Галилей считал эти опасения неосновательными и стоял на своем, стремясь, по свидетельству одного письма 1, иметь в полном распоряжении все свое время для научных работ. В упомянутом письме он перечисляет сочинения, которые он желал бы окончить, именно: две книги de sestemate seu constitutione universi; 3 книги de motu locali; 3 книги о механике и еще несколько других работ по физическим вопросам. Заглавия напоминают его позднейшие великие творения и служат подтверждением того, что материал для этих сочинений был собран еще в Падуе. По несчастью Галилей не нашел желаемого покоя во Флоренции, и опасения его венецианских друзей скоро превратились в действительность. Неустанно работал он здесь; за перечисленными выше астрономическими открытиями быстро следовали новые, но по мере нарастания числа его почитателей увеличивалось и число его врагов.

Уже в письме к Винте от 30 июля 1610 г. Галилей сообщает о новых открытиях на Сатурне; то же известие посылает он Кеплеру в форме анаграммы, которую он разъяснил ему 13 ноября 1610 г. следующим образом: «altissimum planetam tergeminum observavi»; именно, он видел Сатурна, поддерживаемого двумя малыми боковыми звездами. При дальнейшем наблюдении эти звездочки исчезли, и, наконец, планета представилась ему одетой в шапку с обеих сторон. Дальше Галилей не пошел, потому ли, что начинавшаяся слабость зрения мешала наблюдению, или же потому, что его зрительная труба не была способна к большему увеличению. В конце сентября 1610 г. он увидал Венеру в форме серпа и заметил, что она проходит световые фазы наподобие луны. Наконец, в конце того же года Галилей (по собственному его завершению) заметил на солнечном диске пятна. Кеплер наблюдал подобное же явление 28 мая 1607 г., но объяснил его прохождением Меркурия впереди солнца.

Так окончился 1610 г., полный беспримерных успехов для Галилея. Затем пошли годы разочарований. По поводу открытия солнечных пятен возник вскоре горячий спор, из которого Галилей не вышел безусловным победителем. Фрисландский астроном Фабриций, во всяком случае, опередил его в обнародовании открытия, а иезуитский патер Шейнер, в свою очередь настаивавший на правах первенства, сделался его ожесточенным врагом. В сочинении, вышедшем в 1614 г., Симон Мариус {«Mundus jovialis», Нюренберг, 1614) утверждал (по всем признакам, совершенно неосновательно), что уже летом 1609 г. он наблюдал спутников Юпитера, из чего явствовало, что он начал употреблять зрительную трубу для исследования небесных явлений раньше Галилея. Такого рода неприятности не могли, однако, поколебать спокойствия его духа. Гораздо хуже было то, что его противники, видя свое бессилие на научном поле битвы, принялись возбуждать против него духовные власти.

В печение первых лет новые открытия как бы ошеломили всех и не вызывали никакой враждебной реакции. Все заинтересовались новым оптическим инструментом, каждому хотелось взглянуть на открытые им на небе чудеса. Физики-перипатетики остались при своих книгах и могли только пассивно наблюдать за движением нового потока. Католическая церковь не успела еще встать на чью-либо сторону, и многие из ее членов были горячими почитателями Галилея. Вскоре, однако, противники вышли из своего оцепенения, и по мере того, как они убеждались в опасности, угрожавшей им со стороны новых открытий, в них возрастала решимость отчаянного сопротивления. Своими физическими открытиями Галилей уже давно нажил себе врагов между физиками-перипатетиками, но вражда ограничивалась пока академическими рамками. Молодому ученому мешали по мере возможности распространять революционное учение, но пока он не затрагивал почтенных господ за живое, его оставляли в покое. Огромная масса настолько привыкла к прежней пище, а новая пища так трудно переваривалась, что скорого переворота в понятиях не приходилось бояться. В самом деле, в науке того времени не видно заметных признаков знакомства с механикой, в том виде, как она преподавалась в Падуе Галилеем, и не заметно также сочувствия большинства к экспериментальному методу. Новый метод, по всей вероятности, проник бы в физику медленными шагами, если бы наблюдение небесного свода не разрушило с непреодолимой силой все здание аристотелизма. Когда зрительная труба разложила сферу неподвижных звезд на целый мир необъятной глубины, когда на Солнце были найдены пятна, когда у планет открыли спутников, соответствующих нашей луне, — стало совершенно невозможно отрицать успехи новой науки, далеко опередившей в этой области науку древних. Когда был поколеблен вековой устой небосвода, тем легче должны были придти в движение земные отношения. Раз наблюдение и опыт одержали победу над старым учением в небесных пространствах, это учение должно было и на земле утратить свое освещенное веками значение, а опыт — вступить и здесь в свои права, тем более что после новых астрономических открытий движение охватило более широкие слои общества. Когда Кеплер доказывал, что орбиты планет не могут иметь формы совершеннейшей линии, т. е. круга, то аристотелики и клирики могли оставаться спокойными, потому что масса их почитателей не могла заинтересоваться столь мудреными вопросами; когда же Галилей стал показывать всякому желающему Юпитера с его четырьмя спутниками, как образчик солнечной системы по теории Коперника, возникла неотложная необходимость срочного вмешательства, если в данной области хотели спасти старую точку зрения. О профессорах-перипатетиках рассказывают, что они отказывались смотреть в зрительную трубу из боязни увидать спутников Юпитера. Однако это средство не могло долго служить, и необходимо было начать прямо противодействовать новому учению. Иезуиты вначале не относились враждебно к новым открытиям. Галилей пишет (17 декабря 1610 г.) Вельзеру в Аугсбурге: «Наконец опубликованы наблюдения над Медицейскими звездами (лунами Юпитера), производившиеся несколькими иезуитами, учениками о. Клавиуса Я показывал их всем иезуитам, живущим во Флоренции, и приезжим, и они отзывались о них в разговорах и проповедях (весьма благосклонно». Статс-секретарю Винте он пишет (1 апреля 1611 г.): «Я узнал, что господа иезуиты рассмотрели, наконец, новые Медицейские планеты и наблюдали их внимательно с 12 мая. Они всячески стараются открыть их периодическое движение, но вынуждены согласиться с императорским математиком, что это дело весьма мудреное и почти невозможное». Другие духовные лица тоже склонялись к воззрениям Галилея; его давнишний доброжелатель, кардинал дель Монте, писал великому герцогу Тосканскому: «Галилей доказал свои открытия с такой очевидностью, что все просвещенные и понимающие дело люди познали истину и прониклись удивлением». В марте 1611 г. Галилей поехал в Рим. Кардинал Беллармин, в саду которого он демонстрировал солнечные пятна, обратился с вопросом к иезуитам и, между прочим, к Клавиусу, и никто в то время не отрицал нового явления. Галилей приобрел себе новых друзей в Риме, и Академия деи-Линчеи, избрав его сочленом, стала энергично действовать в его пользу. Но именно эта горячая защита новых воззрений приобрела им много врагов, и число последних увеличилось в следующем году. Великий герцог Тосканский любил собирать вокруг себя ученых и слушать их беседы о естественных науках. На одном из таких собраний коснулись, между прочим, мнения перипатетиков, будто плавание тел в воде зависит преимущественно от их формы. Галилей не только высказался тотчас против такого взгляда, но и написал в соответствующем духе трактат о плавающих телах, содержание которого нам уже известно. Это первое печатное опровержение Аристотеля озлобило перипатетиков более всех его устных заявлений Винч, ди Грация, Люд, делле Коломбе, Корезио и Пальмерини выступили с печатными возражениями против галилеевского трактата; и хотя Галилей предоставил защиту своему другу и ученику Кастелли, тем не менее, все нападки продолжали обращаться против него лично, так как ответные опровержения приписывались учителю, а не ученику. Со стороны церкви поход против новых открытий был начат доминиканцами; патер Каччини в 1614 г. обличал великогерцогского математика в самой Флоренции, причем начал проповедь следующими словами («Апост. деяния», 1, II): «Галилеяне, что вы стоите и взираете на небо?»

В одном из трех писем, которые Галилей писал Вельзеру в Аугсбург по поводу солнечных пятен, он открыто высказался в пользу движения земли. Письмо появилось в 1618 г. в печати. Оно указало противникам, куда следует направить свои стрелы; все нападки, не имевшие до той поры надлежащей опоры, обратились теперь против признания Галилеем системы Коперника. Галилея защищал частным образом Кастелли, а публично — кармелитский монах Фоскарини и августинец Дидакус а Стуника, которые единогласно заявляли, что в библии нельзя найти доводов против движения земли; то же утверждал на свою беду и Галилей в нескольких своих письмах. Он дерзнул вступить в заповедную теологическую область, чем он особенно раздражил своих клерикальных противников и дал им в руки вернейшее оружие против себя. Так или иначе, с этих пор борьба сосредоточилась на библейском вопросе. Галилей счел нужным снова отправиться в Рим в сентябре 1615 г., чтобы лично защищать там систему Коперника и обратить внимание высшего духовенства на то, что церковь своей оппозицией против неопровержимой истины наносит себе же страшный вред. Он был очень любезно принят папою Павлом V, и влиятельные духовные лица, в том числе кардинал Орсини, как будто согласились с его доводами. Но Галилей ошибся, веря в достижение своей цели; 5 марта 1616 г. Конгрегацией Индекса были воспрещены все книги, в которых говорилось, что движение земли не противоречит священному писанию. Печатное письмо Фоскарини (Lettera sopra l'opinione del Pittagorici e del Copernico della mobilita della terra e stabilita del Sole) от 1615 г. было подвергнуто запрещению, а сочинение Коперника и трактат Дидакуса были запрещены до очищения их от всех мест, заключавших в себе превратные воззрения. Имя Галилея не упоминалось в декрете; он даже получит 26 мая по своей просьбе свидетельство от кардинала Беллармина, где говорилось, что Галилей не отрекся от своего учения и не был подвергнут церковному покаянию, а был только извещен о постановлении священной конгрегации и о запрещении учения Коперника. По совету великого герцога Тосканского, который считал его дальнейшее пребывание в Риме небезопасным, Галилей вернулся в июне во Флоренцию и жил здесь спокойно до 1623 г., храня, в силу запрета конгрегации, молчание относительно движения земли. К сожалению, он не удержался от участия в споре, возникшем в другой области, — споре, озлобившем всех приверженцев Аристотеля из самых влиятельных членов иезуитского ордена. Именно, в 1618 г. были замечены три кометы, по поводу которых иезуит Орацио Грасси написал трактат. Ученик Галилея Гвидучи в 1619 г. опроверг его взгляды в «Discorso suite Comete», где рука учителя была настолько ясно видна, что Грасси обратился с возражениями прямо к Галилею. Последний, к ужасу своих друзей, не смолчал, но ответил в своем «Saggiatore».

Теория комет, изложенная здесь, не лучше теории Грасси, но изложена она была до такой степени изящно и с таким блестящим полемическим талантом, что возбудила общий интерес и сочувствие. Иезуиты, и особенно Грасси, пришли в ярость, и если они не могли добиться запрещения брошюры, зато тем тверже решили погубить смелого и победоносного противника.

Общее оживление в области физики в начале XVII в. проявилось и в оптике. Теория цветов послужила предметом многих изысканий, сначала на основе воззрений древних, а затем и более самостоятельных. МАРК АНТОНИЙ ДЕ ДОМИНИС отвел вопросу о цветах значительное место в своем сочинении: «De radiis visus et lucis in vitris perspectivis et iride tractatus» (Венеция, 1611). Он делит цвета на два разряда: на истинные или постоянные, присущие телам, и на кажущиеся или мнимые, которые сообщаются телам лишь известными световыми лучами и вновь исчезают вместе с последними. Доминис не сомневается, что мнимые цвета присущи самому свету и даже являются самым светом. Белый цвет, по его теории, как и по аристотелевской, окрашивается, смешиваясь с темнотой, но, не угасая вполне. Когда белый свет проходит сквозь призму, к нему примешивается более или менее темноты от вещества призмы, смотря по толщине проходимого им слоя призмы. Вот почему нижний луч, ближайший к преломляющему ребру, по прохождении своем имеет наиболее яркий свет, именно красный, а луч, проходящий сквозь самую толщу призмы, имеет наиболее темный цвет, именно синий. Несмотря на то, что этой теории недостает математической определенности и что опровержение ее крайне просто, она в свое время имела некоторое значение и привела непосредственно к объяснению цветов радуги.

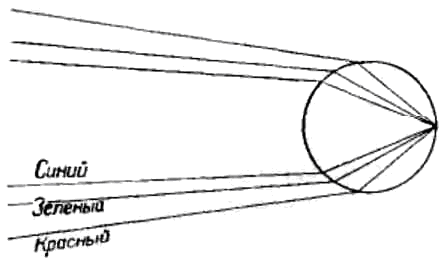

Де Доминис подвешивал стеклянные шары, наполненные водой так, чтобы солнечный свет падал на их переднюю поверхность, и заметил, что цвета можно видеть не только позади шара, но и в том случае, если смотреть на него в косвенном направлении спереди кверху, как представлено на рисунке. Это явление он объясняет следующим образом: лучи, падающие на переднюю поверхность шара и преломляющиеся в направлении к задней поверхности, не все проходят сквозь последнюю; часть их отражается вниз и после повторного преломления вновь выходит из шара на его передней поверхности. При этом луч, выходящий из нижней части шара, пробегает внутри него наименьшее расстояние, стало быть, получает наименьшую примесь темноты и кажется красным; между тем как другие лучи, которым приходится проходить внутри шара более и более длинные пути, постепенно темнеют. Когда солнце освещает дождевые капли, свет видоизменяется совершенно так же, как в шаре, и мы получаем от одной капли красный цвет, от другой зеленый и т. д. А так как те же условия повторяются в небе на дугах, окружающих точку, противоположную солнцу, то мы видим концентрические цветные круги, общим центром которых является упомянутая точка. Де Доминис применил, таким образом, весьма успешно старую теорию происхождения цветов к объяснению главной радуги. Идти далее он, разумеется, не мог при незнании законов преломления и зависимости цветов от углов преломления. Так, определить радиусы концентрических дуг или величину радуги он не мог, а относительно побочной радуги он имеет даже совсем превратные понятия.

Насколько де Доминис мог воспользоваться трудами предшественников при своем определении хода световых лучей, остается нерешенным. Важнейшее руководство по этой части, сочинение Теодорика, было ему, невидимому, незнакомо, скорее, в его руки мог попасть трактат Флейшера. Сравнительно с последним, он имеет, однако, ту заслугу, что он придумал наглядный опыт, соединив отражение и преломление луча в одной капле. Впрочем, в данный период времени такое воззрение высказывалось уже не раз; так, например, англичанин Гарриот в 1606 г. объяснял радугу преломлением света на выпуклой и отражением его на вогнутой стороне капли.

Де Доминис родился в 1566 г., поступил в молодых годах в иезуитский орден и достиг сана архиепископа Спалатрского. В этом сане он был обвинен в наклонности к протестантизму и выпущен из инквизиционной темницы лишь под строжайшими угрозами. Переселившись затем в Англию, он жил там в звании декана виндзорского до 1622 г., когда обещание кардинальской шляпы побудило его вернуться в Рим и отречься от протестантизма. Его, однако, вскоре вновь заподозрили в ереси и заключили в тюрьму, где он при неизвестных обстоятельствах и умер в 1624 г.

«lo. KEPLERI Dioptrice, seu demonstratio eorum quae visui et visibiibus propter conspicilla non ita pridem inventa accidunt» (Аугсбург, 1611). Открытие зрительной трубы послужило, по-видимому, для Кеплера поводом к новым оптическим исследованиям главным образом по части преломления света чечевицами. И на этот раз он не пришел к точному закону преломления; но приближения к последнему, которые были уже указаны им в «Paralipomena», оказались достаточными, чтобы, хотя частично разрешить вопрос о расстоянии изображений и фокусных расстояний у чечевиц. Кеплер при своем исследовании принимает в расчет только чечевицы, имеющие дугу не свыше 30°. А так как при определении фокуса принимаются во внимание только лучи, параллельные оси, то максимальный угол падения (х=![]() ) у него не превышает 15°; принимая для таких малых углов пропорциональность между углами падения и преломления, Кеплер не впадает в слишком большую ошибку.

) у него не превышает 15°; принимая для таких малых углов пропорциональность между углами падения и преломления, Кеплер не впадает в слишком большую ошибку.

Он начинает с определения фокусного расстояния параллельных лучей для выпуклой сферической поверхности и находит ее равной 11/2 поперечникам последней; затем фокусное расстояние вогнутой сферической поверхности оказывается равным ее поперечнику 1. Отсюда непосредственно следует, что фокусное расстояние плосковыпуклой стеклянной чечевицы должно быть равно поперечнику шаровой поверхности, а для симметричной двояковыпуклой чечевицы он находит фокусное расстояние равным радиусу поверхностей. Расстояние изображения (т. е. место соединения лучей, исходящих из одной точки) для подобной линзы известно ему только для случая, когда светящаяся точка удалена от чечевицы на длину диаметра; дальше этого ему пойти не удалось. Фокусных расстояний для других чечевиц, кроме плоско- и двояковыпуклых, он не определил. Закон преломления приводит Кеплера к открытию и объяснению полного внутреннего отражения света. Именно он нашел, что преломленный луч при переходе из воздуха в стекло с плоской поверхностью не может в стекле отклоняться более чем на 42° от перпендикуляра, хотя бы углы падения имели все возможные величины от 0° до 90°. Переменив условия на обратные, он заключает, что ни один луч, отклонившийся в стекле более чем на 42° от перпендикуляра, не может уже выйти из стекла и, далее, что каждый такой луч на границе обеих сред должен будет вернуться в стекло, т. е. подвергнуться полному внутреннему отражению.

Теорию преломления лучей в чечевицах Кеплер переносит на зрительные трубы и дает не только первое объяснение голландской зрительной трубы, но и проект новых более сильных приборов того же рода. Он отмечает, что если лучи, выходящие из собирательной чечевицы, будут перехвачены посредством другой вогнутой линзы раньше их соединения, то они вновь делаются расходящимися и дают увеличенное субъективное изображение предмета, посылающего свои лучи на собирательное стекло.

Изучив подробно голландскую зрительную трубу, он делает множество проб с различными комбинациями чечевиц и, наконец, составляет проект зрительной трубы с двумя, а позднее и с тремя двояковыпуклыми стеклами. По поводу первой (так называемой кеплеровской или астрономической зрительной трубы) он замечает: «Объективное стекло пусть находится на таком расстоянии, что получаемое от него обратное изображение отдаленных предметов будет неясно вследствие сильного расхождения лучей, выходящих из каждой точки предмета. Если же между этим неясным изображением и глазом поставить второе собирательное стекло, притом вблизи изображения, то излишнее расхождение лучей, направленных в глаз, будет уничтожено чечевицей окуляра, и в результате получится отчетливое изображение.

Ближайшая к наблюдателю чечевица увеличивает изображение, получаемое от первой, не изменяя его обратного положения». К сожалению, у самого Кеплера не было ни времени, ни средств, а быть может, и охоты, осуществить свой план на деле; описанная им зрительная труба так и осталась на бумаге. Любопытно, что в письме от 18 декабря 1610 г. Кеплер уже обращает внимание своего корреспондента на необходимость выбирать для объективов чечевицу больших размеров, чем чечевица окуляра, в противном случае понадобится диафрагма. Сверх того, он считает необходимым приспособление для выдвигания и укорачивания трубки, чтобы можно было устанавливать стекла по глазам; до этого стекла зачастую оправлялись в свинцовые трубки, длина которых не поддавалась изменению.

Диоптрика Кеплера имеет по преимуществу математический характер. Соображений о природе света в ней почти не встречается, вопреки обычной щедрости автора по части идей. Даже теория цветов, о которой он трактует в «Paralipomena», здесь оставлена без внимания. Дело в том, что Кеплер — гениальный наблюдатель и глубокий математик — был односторонен; ему недоставало подготовки в области здравой хорошо разработанной натурфилософии, и этот недостаток невыгодно отразился даже на таком великом уме. Им была выработана научная основа диоптрики; его закон преломления впервые позволил проследить ход лучей даже после их преломления, и сам он для многих случаев определил закономерность этих путей, преодолевая при этом большие трудности. И, тем не менее, здесь, как и в небесной механике, ему был поставлен известный предел: дальше математического определения явлений он не мог сделать ни одного успешного шага.

ПАТЕР ШЕЙНЕР, который в некоторых вопросах может быть назван преемником Кеплера, занимался, подобно ему, астрономическими я оптическими исследованиями, оставаясь, однако, далеко позади Кеплера во всех отношениях. Шейнер родился в Вальде близ Миндельгейма в Швабии в 1575 г. Двадцати лет от роду он поступил в орден иезуитов, преподавал еврейский язык и математику в Ингольштате, Оренбурге и Риме и умер в звании ректора иезуитской коллегии в 1650 г. Его оптические исследования напечатаны в двух сочинениях. Первое, под заглавием: «Oculus, hoc est fundamentum opticum» (Иннсбрук, 1619) посвящено преимущественно теории зрения. Второе, «Rosa Ursina 1 sive sol ex admirando facularum et macularum suarum phaenomeno varius» (Браччьяно, 1630) заключает в себе ряд точных наблюдений над солнечными пятнами и солнечными факелами и сверх того описание новой зрительной трубы, устроенной Шейнером по мысли Кеплера.

Шейнер изучал преломляющую силу различных жидкостей глаза, причем, не зная еще закона преломления, он определял углы преломления градус за градусом. По его мнению, хрусталик своей преломляющей способностью мало отличается от стекла, а водянистая влага глаза — от воды; стекловидная же влага занимает середину между ними. Рассуждая о том, где именно может происходить процесс зрения в глазу, Шейнер, подобно Кеплеру, останавливается на сетчатке. В одном отношении он, впрочем, идет дальше его, именно — он вырезывает сзади на бычачьем и телячьем глазу все оболочки до сетчатки и наглядно доказывает, что изображения внешних предметов получаются на последней. Имеются указания, что он повторил свой опыт в Риме на человеческом глазе. Происхождение прямых изображений в нашем сознании он объясняет по примеру Кеплера; но сверх того дает очень остроумное доказательство перекрещивания лучей, проходящих через узкое отверстие, подобное зрачку; если рассматривать пламя свечи сквозь булавочное отверстие в бумаге и ввести клинок ножа между глазом и бумагой снизу вверх, то из поля зрения прежде всего исчезает верхушка пламени. Приспособление глаза к различным расстояниям Шейнер объясняет удлинением и укорочением глазной оси, обращая в то же время внимание на расширение и сокращение зрачка.

При своих многочисленных наблюдениях над солнцем патер Шейнер заботился об усовершенствовании способов наблюдения Первоначально он рассматривал солнце только во время прохождения облаков, затем пробовал защищать глаза цветными стеклами, хотел даже заказать чечевицы из цветного стекла, но, наконец, напал на настоящий путь: вытянув зрительную трубу, направленную на солнце, дальше, чем требовалось для ясного видения, он получил на белом экране, помещенном в темной комнате, изображение солнца с пятнами, которые мог показывать нескольким лицам одновременно. Его соотцам и начальникам на первых порах не слишком понравилось присутствие пятен на солнце. В 1611 г. Шейнер, вследствие приказания своего иезуитского начальника Бузеуса, мог сообщить о своем открытии аугсбургскому астроному Вельзеру лишь под условием анонимности; но позднее «Rosa Ursina» была все же с соизволения духовных властей напечатана. Шейнер назвал зрительную трубу, в том виде, как она служила ему для наблюдений солнца, гелиоскопом. Прибор этот интересен для физики как первая зрительная труба с двумя выпуклыми чечевицами. В «Rosa Ursina», отмечается между прочим, что автор «уже 13 лет тому назад» показывал солнечные пятна австрийскому эрцгерцогу Максимилиану при помощи зрительной трубы такого же устройства. Если это так, то Шейнер устроил свой гелиоскоп до 1613 г., или, во всяком случае, до 1617 г., так как печатание вышеназванного сочинения продолжалось в течение 1626—1630 гг. 1. Шейнер упоминает, впрочем, не только о зрительной трубе с двумя чечевицами, но и о трубе с тремя выпуклыми стеклами, позволяющей видеть предметы в прямом виде, — обстоятельство, имеющее значение при рассматривании земных предметов. О микроскопе Шейнер отзывался с восторгом, который легко понять, если патер действительно видел то, что описывает: муху величиной в слона, а блоху — равной верблюду.

Шейнер не был выдающимся физиком; ему недоставало инициативы гениального ума. Его оптика с теоретической стороны опирается на Кеплера, объяснения которого он в большинстве случае повторяет. Но во всех своих исследованиях патер оказывается точным наблюдателем, и его искусство в этом отношении нередко превосходит его способность объяснять явления. Может быть, поэтому его следует признать первым представителем грядущих поколений.

Открытием закона преломления заканчивается на несколько лет ряд оптических открытий, ознаменовавших начало XVII в. ВИЛЛЕБОРД СНЕЛЛИЙ, которому принадлежит честь этого открытия, был сыном лейденского математика Рудольфа Снеллия. Он родился в 1591 г. и умер в 1626 г. в Лейдене, где с 1613 г. занимал кафедру механики, доставшуюся ему после смерти отца. Короткой тридцатипятилетней жизни было ему, однако, достаточно, чтобы обессмертить свое имя в области математики и физики. В течение 1615 — 1617 гг. Снеллий окончил первое измерение земной окружности по единственному надежному методу. Именно, посредством триангуляции он измерил расстояние от Алькамара до Лейдена и Бергена-оп-Цоома и определил дугу меридиана в 1°11'30" длины. В трактате «Eratosthenes Batavus» (Лейден, 1617) были обнародованы в высшей степени утомительные вычисления (употребление логарифмов было еще неизвестно), при помощи которых он для одного градуса меридиана нашел длину в 28 473 рутов (рейнских), или 55 100 туазов. Снеллий сам открыл ошибки в своих измерениях и вычислениях, но преждевременная смерть не позволила ему их исправить. Мушенбрек из уважения к его памяти проверил все его (вычисления и нашел для одного градуса меридиана 29 514 рутов, или 57 033 туазов.

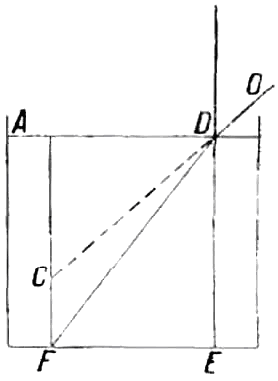

Снеллий сам не опубликовал своего оптического открытия закона преломления. Трактат, в котором он изложил его, остался ненапечатанным; но Гюйгенс упоминает об этом трактате в своей диоптрике, а Исаак Фосс в сочинении «De natura lucis» (1662) говорит определенно, что сын Виллеброда Снелли показывал ему это сочинение, состоявшее из трех книг. Из отзыва Гюйгенса видно, что Снеллий выражает закон преломления совершенно правильно с фактической стороны, но в несколько неудобной форме. Если глаз, находящийся в О, будет видеть точку F, лежащую в более плотной среде, например в воде, в направлении линии OCD и если мы проведем перпендикуляр FCA к преломляющей поверхности AD, то для одной и той же среды отношение между действительным лучом падения DF и кажущимся СD будет постоянно. Линии CD и DF будут относиться между собой, как косекансы углов, образуемых преломленным и падающим лучом с вертикальной линией DE. На основании таких рассуждений Снеллий дал своему закону следующее выражение: в одних и тех же средах отношение косекансов углов падения и преломления остается постоянным. Так как отношение косекансов двух углов обратно пропорционально отношению их синусов, то этот закон вполне соответствует форме, данной ему впоследствии Декартом и сохранившейся до наших дней. Мы вернемся к нему при рассмотрении научной деятельности Декарта.

Первый философ нового научного направления ФРЕНСИС БЭКОН родился 26 января 1561 г. в Лондоне, где отец его занимал высокое звание хранителя государственной печати. Молодой Бэкон учился в Кембридже, занимаясь преимущественно древней философией: затем для дальнейшего образования отправился с английским посольством в Париж, откуда принужден был вскоре вернуться вследствие смерти своего отца. Получив незначительное наследство и не умея довольствоваться малым, он впал в долги, вследствие которых он всю жизнь оставался жертвой кредиторов. Желая нажить побольше денег, Бэкон сделался сначала адвокатом и своими талантами в короткое время приобрел громкую репутацию. Честолюбие толкало его, однако, к видным местам на государственной службе и к приобретению политического влияния. Для достижений этой цели он пускал в ход всевозможные средства: льстил, насколько мог, королеве Елизавете, обращался с просьбами к своему дяде, государственному канцлера лорду Берлею, успел войти в милость графа Эссекса, но, невзирая на все усилия, ему не удалось добиться желаемого, пока была жива Елизавета. В 1598 г. он даже был на недолгое время посажен в долговую тюрьму. Два года спустя Эссекс впал в немилость, и Бэкон, получивший место королевского стряпчего, должен был составить обвинительный акт против него. На этот раз он выполнил неприятную задачу с таким искусством, что Елизавета смягчилась. Вскоре Эссекс был заподозрен в изменнических переговорах с королем Яковом Шотландским и по обвинению генерал-прокурора Кока и королевского стряпчего Бэкона казнен 25 февраля 1601 г. Человек с более твердым характером мог бы отклонить от себя роль обвинителя в этом процессе, несмотря на занимаемый им пост, и потому образ действия Бэкона возбудил против него общее негодование. Несмотря на это, он в короткое время успел приобрести расположение того же короля Якова, сделавшегося в 1603 г. английским королем после смерти Елизаветы, и уже в 1604 г. получил рыцарское звание. В 1605 г. вышло в свет первое сочинение Бэкона, касавшееся, между прочим, и естественных наук, под заглавием «The two books of Francis Bacon on the proficience and advancement of learning divine and human». Его честолюбивые мечты начали затем осуществляться с поразительной быстротой: в 1607 г. он был назначен главным стряпчим, в 1615 г. — главным прокурором, а в 1617 и 1618 гг. достиг высших должностей, доступных английскому подданному — был сделан хранителем государственной печати и, наконец, лордом-канцлером. Между тем, в 1612 г. Бэкон успел издать новое научное сочинение «Cogitata et visa», но затем он подверг его переработке, которая были закончена в 1620 г. Теперь эта книга появилась под новым заглавием: «Novum organon scientiarum», в виде одной из частей обширного труда «Instauratio magna», посредством которого Бэкон предполагал преобразовать все науки, построив их на новом основании. Вышедший том «Instauratio magna» заключал в себе посвящение Якову, предисловие ко всему труду, а также план всей работы. По программе вся работа должна была состоять из шести частей. Первая предназначалась общему обзору всех наук и их подразделению, причем предполагался не только перечень всего уже достигнутого, но указания на недостающее. Вторая часть должна была быть посвящена орудию всех наук, т. е. применению разума при исследовании явлений, и правильным методам познания. Третья должна была содержать в себе изложение явлений вселенной, т. е. всякого рода наблюдений и естественную историю, поскольку последняя может служить основанием для вновь созидаемой философии. Четвертая книга должна была на отдельных примерах показать соотношение между второй и третьей частью работы, т. е. методы применения нового орудия науки к выводу общих законов из опытного материала. Пятая книга предназначалась для изложения всех выводов этого рода, поскольку позволит имеющийся в руках автора материал. Наконец, шестая часть должна была явиться завершением всех возможных выводов, т. е. должна была завершить собою науку.

Из приведенного ясно, что Бэкон не имел в виду выполнить одними собственными силами намеченной им задачи. Его план представляет собой, очевидно, схему, по которой должны быть изложены как все имеющиеся уже результаты, так и результаты, могущие быть добытыми со временем. Впрочем, он далеко не достиг и тех пределов своей исполинской задачи, которые он, по-видимому, сам себе поставил. Б 1620 г. появилась, сверх указанного выше плана всего сочинения, только вторая часть его «Novum Organon». Первая часть вышла в 1623 г. под заглавием «De dignitate et augmentis scientiarum»; но это было старое сочинение 1605 г., переведенное на латинский язык и лишь отчасти дополненное. Наконец, после смерти Бэкона его секретарь Роулей издал еще третью часть под заглавием «Silva silvarum sive historia naturalis». Таким образом, сочинение это осталось незаконченным.

С появлением в печати своего капитального труда Бэкон достиг вершины своей славы. В том же году ему был пожалован титул барона Веруламского, а в следующем — виконта Ст. Альбанского. Однако уже в апреле 1621 г. он был привлечен к суду Верхней палатой и признал себя виновным во всех обвинениях. Именно, Бэкон сознался, что, будучи главным судьей, он принимал от тяжущихся сторон подарки до 1000 фунтов стерлингов, уверяя, впрочем, в свое оправдание, что он никогда не принимал вознаграждения до решения дела и что подарки никогда не влияли на его решение. Парламент приговорил Бэкона 3 мая 1621 г. к денежному штрафу в 4000 фунтов стерлингов, лишению всех должностей и тюремному заключению, срок которого, по тогдашнему обычаю, определялся волей короля. Король сократил этот срок до 2 дней, а в 1624 г. Бэкон настояниями и просьбами добился помилования. Однако ему не пришлось наслаждаться им продолжительное время. Здоровье его постепенно ухудшалось, и 9 апреля 1626 г. он умер в замке графа Аронделя в Гайгете, близ Лондона.

Бэкон — человек сомнительного характера. Много спорили и еще будут спорить о том, как понимать это загадочное сочетание добра и зла в его личности и за какой из этих сторон следует признать перевес. Но разногласия о характере Бэкона пустяк по сравнению с расхождением во взглядах на научные заслуги этого загадочного человека Ланге находит в нем суеверное и тщеславное невежество. Либих возводит та него тягчайшее обвинение, которое только можно сделать человеку науки: «природа, наделившая его с такой щедростью своими лучшими дарами, отказала ему в чувстве истины и в правдивости. С ложью в сердце подходил он к природе, и она не открывала ему своих тайн, не повиновалась ему. Его опыты могли обмануть людей, но перед ее лицом не могли иметь успеха. В роли естествоиспытателя все в нем оказывалось поддельным. С другой стороны, Бэкона превозносят как научное светило, lumen scientiarum 3, как человека, великого во всех отношениях, и даже Либих признает, «что биографы и большинство писателей, изучавших сочинения Бэкона, считают его противником схоластики, реформатором науки, основателем нового метода исследования и новой философии эмпиризма, или философии полезности». «По их мнению, — продолжает он, — его имя по истечении веков все еще сияет блестящей звездой, указавшей некогда правильный путь и истинную цель наук».

Где же тут правда и в чем следует искать причину столь резкого различия взглядов? Постараемся изложить вкратце сущность бэконовского учения и тогда мы увидим, что различие мнений в значительной степени зависит от различия точек зрения, на которых стоят судьи; и далее, что крайние приговоры в ту или другую сторону грешат неверной оценкой исторической роли Бэкона и состояния современной ему науки.