ХРИСТИАН ГЮЙГЕНС родился 14 апреля 1629 г. в Гааге и был вторым сыном Константина Гюйгенса, богатого землевладельца и секретаря принца Оранского. Отец его, весьма образованный человек, сам преподал сыну первые основания математики и механики. Шестнадцати лет Христиан Гюйгенс поступил в Лейденский университет и здесь, как и в Бреде, изучал право. Впрочем, математика не осталась у него в пренебрежении, потому что уже в 1651 г. появилось первое его произведение «Theoremata de quadratura hyperboles, ellipsis et circuli ets.». За этим первым сочинением последовало в 1654 г. второе, «De circuli magnitudine inventa nova», а вслед за ним ряд других значительных математических трактатов, в том числе в первую очередь изложение теории вероятности (1657). Наряду со столь плодотворными математическими занятиями, Гюйгенс работал и над усовершенствованием зрительных труб. Ему вскоре удалось устроить столь хороший прибор, что при его помощи он открыл спутника у Сатурна, а в скором времени он сконструировал еще большую зрительную трубу, с помощью которой он мог убедиться, что замечательные явления, которые наблюдали на Сатурне Галилей и другие, происходят от кольца, свободно вращающегося вокруг этой планеты. В то же время Гюйгенс начал свои опыты по устройству часов с маятником и уже в 1657 г., как мы увидим впоследствии, достиг своей цели. В начале шестидесятых годов он предпринял путешествие в Париж и в Лондон. В 1603 г. он был избран членом Королевского общества, а в 1666 г. — членом вновь основанной парижской Академии наук. Вместе с последним званием он получил значительное ежегодное содержание и квартиру в здании Королевской библиотеки в Париже. В 1681 г. он, однако, отказался от этого места и вернулся в свой родной город Гаагу, как одни полагают, по причине расстроенного здоровья, а как утверждают другие (и пожалуй с большим основанием), вследствие отмены Нантского эдикта 1. В Гааге Гюйгенс снова занялся изготовлением сильно увеличивающих зрительных труб, а также устройством планетария, сочинением о строении вселенной, но главным образом теорией света и оптическими исследованиями. Он умер в Гааге 8 июня 1695 г. Сочинения его были собраны и изданы с’Гравезандом в 4 частях: первые две под заглавием «Opera varia», 1724 г., и остальные две — «Opera posthuma», 1728 г. 2. Подобно многим великим физикам того времени, Гюйгенс не был женат, посвятив свой гений, труд и состояние исключительно науке.

В настоящем отделе мы разберем лишь чисто механические открытия Гюйгенса, падающие преимущественно на промежуток времени с 1657 по 1673 г. и находящиеся в более или менее тесной связи с его открытиями относительно новой конструкции часов. Нам известно (см. ч. 1) что уже в XVI столетии изготовляли часы с гирями и вскоре затем стали употреблять задержки против ускоренного падения груза. Однако эти задержки не обеспечивали равномерного хода часов; поэтому для более точных, например, астрономических, определений времени долго еще употребляли водяные или ртутные часы, а колесные считали пригодными лишь для башен. Правда, в 1484 г. Вальтер уже имел на своей обсерватории колесные часы, допускавшие отсчитывание четвертей секунды; для Кассельской обсерватории Иост Бюрги тоже изготовил знаменитые колесные часы; наконец, Тихо де-Браге пользовался колоссальным инструментом того же типа; но все эти измерители времени требовали ежедневной проверочной установки и часто расстраивались. Поэтому открытие Галилеем маятника было встречено всеобщей радостью, и новым измерителем времени стали пользоваться как при физических, так и при астрономических работах; его употребляли сам Галилей, Риччиоли, Гримальди, Мерсенн, Кирхер, Гевель и др. Однако в маятнике было то неудобство, что он не отмечал самостоятельно истекшего времени и сверх того требовал повторных толчков, чтобы не остановиться. Это обстоятельство навело уже Галилея на мысль соединить маятник со счетчиком, который показывал бы число совершившихся качаний, и эту мысль он подробно развил в письме от 5 июня 1636 г. к Лаврентию Реалию (Reaal), бывшему губернатору Голландской Индии. Галилей вел тогда переговоры с Голландскими генеральными штатами о точном способе определения долготы места по наблюдениям спутников Юпитера, а Реаль был членом комиссии, которой правительство поручило рассмотрение проектов Галилея. Однако по различным причинам переговоры эти были прерваны и с тех пор о времяизмерителях Галилея ничего не было слышно.

Лишь двадцать лет спустя после упомянутого письма, тем же вопросом занялся Гюйгенс, но он подошел к проблеме уже с другой стороны. Вместо того, чтобы придумывать для маятника новый счетчик, он принял старую конструкцию часов и связал ее с маятником. Именно, Гюйгенс изменил форму задержки, связав это приспособление с маятником, чем обеспечил равномерный ход часов. На эти часы с маятником он получил от Генеральных штатов патент 16 июня 1657 г. и описал этот инструмент в маленькой брошюре «Horologium», 1658 г.

О его часах узнал в октябре 1658 г. принц Леопольд Тосканский и, вероятно, побудил Вивиани подать себе 20 августа 1659 г. письменный доклад о правах Галилея на изобретение. В докладе говорится, что Галилей уже в 1641 г. собирался усовершенствовать свой счетчик, имея в виду приводить его в движение не маятником, а тяжестью, и затем соединить маятник со счетчиком таким образом, чтобы движение маятника постоянно поддерживалось счетчиком. Далее указывается, что слепота помешала Галилею самому выполнить план, и он поручил это дело своему сыну Винченцо, который, однако, не мог приняться за работу ранее апреля 1649 г. Инструмент, по словам доклада, был бы, конечно, готов хоть настолько, чтобы судить об его действии, но внезапная болезнь и смерть Винченцо в том же 1649 г. не позволили закончить дело. Вивиани приводит рисунок часов, помещенный Альбери в прибавлении к новому флорентийскому изданию сочинений Галилея. С другой стороны, Нелли утверждает в биографии Галилея, что из оставшегося после смерти Винченцо имущества в 1668 г. были проданы «un oriuolo non finito di ferro col pendulo, prima invenzione del Galileo». Если, следовательно, не считать Вивиани прямо обманщиком, к чему нет никаких оснований, то нужно признать, что первоначальный план устройства часов с маятником принадлежит Галилею. Но, с другой стороны, ясно, что окружавшие Галилея не поняли важности этой мысли, иначе, конечно, Вивиани не дождался бы обнародования изобретений Гюйгенса, чтобы выступить со своим заявлением. За Гюйгенсом во всяком случае остается слава независимого вторичного изобретения (достоверно известно, что он не знал о последнем плане Галилея, не знал, вероятно, даже и об его счетчике) и заслуга первого целесообразного и легко выполнимого устройства часов с маятником, дававшего возможность легко переделывать всякие старые часы на новые.

Однако кроме Галилея у Гюйгенса был еще другой опасный конкурент, именно Иост Бюрги, которого Вольф считал в своей «Истории астрономии» вероятным изобретателем часов с маятником. По Вольфу Бюрги изобрел такие часы еще в 80-х годах XVI столетия, следовательно, он должен был быть знаком с изохронностью колебаний маятника ранее Галилея, Такое утверждение Вольф основывает на одном очень неопределенном заявлении Ротманна, на прямом свидетельстве фламандского математика Домса и на факте существования в Венском музее часов с маятником, относимых ко времени Бюрги. По словам самого Вольфа эти свидетельства, взятые каждое в отдельности, маловажны, но в совокупности имеют большую доказательную силу. Герланд утверждает, однако, что последнего допустить нельзя. Иост Бюрги (1552—1632) был сначала часовщиком ландграфа Вильгельма IV Гессен-Кассельского (ум. 1592 г.); потом с 1603 до 1622 г.— часовщиком императора Рудольфа II, а затем вплоть до смерти жил опять в Касселе. Значит, его часы с маятником должны были бы находиться на обсерватории в Касселе; там действительно находятся трое часов его работы, в одних из них действительно есть маятник с передвижным грузом и отскакивающей якорной задержкой; но последнюю обыкновенно приписывают часовщику Клементу в 1680 г. Часы эти около 1676 г. были в переделке, и вероятно, в то время к ним был придан маятник. Вообще Герланд приходит к очень правдоподобному выводу, что ни одни из известных часов Бюрги не имели вначале маятника, не исключая его больших планетных часов Кассельского музея, хотя последние и были выполнены для того времени с величайшим совершенством. Приписывать Бюрги этого изобретения нельзя, потому что иначе ему пришлось бы приписать открытие изохронности качаний маятника и изобретение отскакивающей якорной задержки.

Молодому Гюйгенсу решить задачу в то время совершенно не удалось, но зато он разрешил ее позднее в полном объеме в своем классическом сочинении. Исходя из основного положения, что во всяком качающемся теле центр его тяжести никогда не может подняться на высоту большую той, с которой он начал падать, Гюйгенс отсюда выводит, что при качании тела центр его тяжести постоянно будет подниматься на одну и ту же высоту. Из последнего же положения выводится следующее правило: для определения расстояния центра качания от оси вращения следует взять сумму произведений масс малейших частиц тела на квадраты их расстояний от оси вращения; затем образовать сумму произведений масс тех же частиц на их расстояния от оси вращения и первую сумму разделить на вторую; или, выражаясь теперешним языком: длина простого маятника, имеющего равный период качания со сложным маятником, равна частному от деления момента инерции на статический момент качающегося тела. Этим колебания любых тел были сведены к колебаниям простого маятника, потому что благодаря данному правилу отыскание центра качания всякого тела превращалось в чисто математическую задачу, притом же Гюйгенс уже тогда открыл, что продолжительность качаний остается неизменной, если точка подвеса и центр качания обменяются местами, благодаря чему центр качания можно определить и чисто экспериментальным путем.

Тем не менее даже простой маятник представлял еще много трудностей. Что качания его изохронны лишь для бесконечно малых размахов, знал, вероятно, уже Галилей; во всяком случае это было определенно известно до Гюйгенса. Гюйгенс же впервые определил зависимость продолжительности качания от угла размаха и дал формулу для вычисления абсолютного числа колебаний простого маятника по его длине. С целью упрощения исследования он поставил вопрос в несколько иной форме. Приняв во внимание, что колебание маятника тождественно с движением тяжелого тела, скатывающегося по круговому пути под влиянием тяжести, он поставил вопрос: по какому пути должна падать тяжелая материальная точка, чтобы время ее падения от какой-либо точки пути до самой низкой точки последнего было независимо от высоты падения и, следовательно, всегда было одно и то же. Единственной кривой линией, удовлетворяющей этому условию, оказалась циклоида, обращенная вершиной вниз. Далее, Гюйгенс доказал; что для одного спуска и одного подъема (т. е. для одного качания) по такому пути требуется такая продолжительность времени, которая относится ко времени свободного падения по длине оси циклоиды, как окружность круга к своему диаметру. Таким путем была не только просто определена таутохрона, т. е. линия равной продолжительности падения, но также был найден способ определения абсолютного числа колебаний циклоидального, а равно и кругового маятника по его длине. Если через Т обозначить продолжительность одного размаха циклоидального маятника и через h высоту циклоиды, то по правилу Гюйгенса выходит:

Если, далее, построить круг, который соприкасался бы с циклоидой в самой низкой ее точке, то круг и циклоида совпали бы здесь на бесконечно малом протяжении и, следовательно, если бы в центре круга был подвешен маятник длиною в радиус круга, то бесконечно малые качания маятника были бы изохронны с качанием тела по циклоиде. Но радиус соприкасающегося круга, а также l, длина маятника, равны 2h; следовательно, для бесконечно малых качаний, а приблизительно и для очень малых конечных качаний кругового маятника продолжительность одного качания выражается общеизвестной формулой:

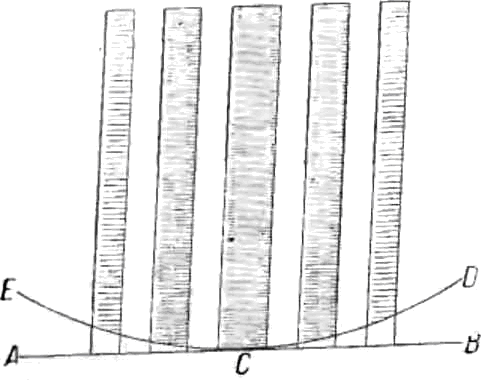

Достигнув таких результатов, Гюйгенс постарался сделать маятник своих часов не только приблизительно, но и вполне изохронным; для этой цели он заменил круговой маятник циклоидальным. Открыв, что развертка циклоиды есть также циклоида, он подвесил свой маятник на нитке и поместил по обеим сторонам ее циклоидально изогнутые металлические полосы таким образом, чтобы при качании нить с обеих сторон прилегала к кривым поверхностям. Тогда маятник действительно описывал циклоиду; но это приспособление оказалось на практике неудобным из-за трудности придавать полосам точную циклоидальную кривизну, из-за негибкости нити, пыли, влажности и наконец вследствие сопротивления воздуха. Поэтому мысль Гюйгенса вскоре была оставлена, и уже Гук и Дергэм стали употреблять маятники с тяжелыми чечевицами, делавшие очень маленькие круговые размахи.

В своем «Horologium» Гюйгенс не ограничился разработкой вопроса в тесных рамках приложения его к часам — он исследовал вопрос о движении маятника всесторонне, и в выяснении дальнейших выводов из своих новых открытий гений Гюйгенса выступает в самом ярком свете. Мы видели, как Галилей при измерении путей, пробегаемых падающим телом, пользовался в значительной мере теорией маятника. Мерсенн и другие пробовали сравнить на опыте колебания маятника со скоростями падения, но получили несовпадающие числа. Пользуясь своей формулой, Гюйгенс получил возможность определить, исходя из фактической продолжительности одного качания и по данной длине маятники, ускорение, производимое тяжестью (g= ![]() 2l/T2), и нашел g=31 футу, величина, которая вполне согласовалась с результатами, выведенными из опытов над падением тел. Для этих опытов он устроил секундный маятник и нашел его длину в 4401/2 париж. линий. Полагая, что секундный маятник на всей земной поверхности должен иметь одну и ту же длину, он предложил принять длину секундного маятника за неизменную норму линейных мер и третью часть этой длины считать нормальным футом (также pes horarius, или часовой фут). Гюйгенс, впрочем, не первый выступил с предложением неизменного масштаба; Габриэль Мутон из Лиона предлагал принять за нормальную линейную меру длину минуты градуса меридиана уже в 1670 г. Но легко видеть, что идея Гюйгенса легче и лучше выполнима, чем мутоновская; можно лишь сожалеть, что новейшее время отдалю предпочтение последней.

2l/T2), и нашел g=31 футу, величина, которая вполне согласовалась с результатами, выведенными из опытов над падением тел. Для этих опытов он устроил секундный маятник и нашел его длину в 4401/2 париж. линий. Полагая, что секундный маятник на всей земной поверхности должен иметь одну и ту же длину, он предложил принять длину секундного маятника за неизменную норму линейных мер и третью часть этой длины считать нормальным футом (также pes horarius, или часовой фут). Гюйгенс, впрочем, не первый выступил с предложением неизменного масштаба; Габриэль Мутон из Лиона предлагал принять за нормальную линейную меру длину минуты градуса меридиана уже в 1670 г. Но легко видеть, что идея Гюйгенса легче и лучше выполнима, чем мутоновская; можно лишь сожалеть, что новейшее время отдалю предпочтение последней.

Наконец, Гюйгенс исследовал также напряжение нити маятника под действием центробежной силы и резюмировал свои результаты в «Horologium oscillatorium» в виде кратких положений. Доказательства последних помещены в подробном трактате «De motu et vi cenrifuga», появившемся же после его смерти в «Opyscula posthuma» (1703). Центробежную силу он измеряет прежде всего для кругового движения расстояниями, на которое тело удалилось бы от центра, если бы оно стало свободно двигаться по касательной, а не по кругу. Показав, что для круга расстояния точек на касательной от соответствующих точек на окружности прямо пропорциональны квадратам скоростей и обратно пропорциональны радиусам кругов, он делает отсюда вывод, что и силы, которые притягивают тела на означенные расстояния от касательных к центру, должны давать то же отношение. Этот закон в его общеизвестной форме f=v2/r легко применим к движению по любым кривым, если для всякой данной точки кривой в приведенной формуле под v понимать мгновенную скорость, а под r — радиус кривизны в данной точке. Центробежную силу Гюйгенс определил также для конических маятников и уже в своем «Horologium» (1673 г.) рекомендовал применять подобные маятники для часов, но предложение его осталось в то время почти незамеченным.

Хотя область физических исследований Гюйгенса была чрезвычайно обширна и требовала огромного напряжения сил, но она его далеко не поглощала — великий ум Гюйгенса при всем его углублении в подробности не терял способности обозревать и целое. Мы встретимся еще с ним как с весьма выдающимся оптиком; здесь же заметим, что в первые свои путешествия во время пребывания в Париже он работал над всеми почти физическими проблемами, которые занимали ученых того времени. Так, он устроил двойной барометр, в котором колебания ртутного столба были значительно увеличены против обыкновенного. С Папеном он производил опыты по определению температуры кипения; он повторил опыты горения в пустоте и расширения воды при замерзании. Он принимал участие в измерении скорости звука, предпринятом членами Парижской академии Дом. Кассини, Пикаром и Ремером (они нашли ее равной 1172 париж. футов в секунду).

Изобретение часов с маятником вскоре принесло нежданные плоды. Выше было отмечено, что, по мнению Гюйгенса (в его «Horologium»), длина секундного маятника должна быть повсюду равна, а следовательно, и тяжесть на всей земной поверхности должна быть одинакова. Но уже незадолго до появления его сочинения были сделаны наблюдения, противоречащие этому. Жан Пикар (1620—1682, ученик и преемник Гассенди по кафедре в Collége de France) предпринял по предложению Парижской академии, членом которой он состоял, новое градусное измерение ввиду большого расхождения между измерениями Риччиоли и Норвуда. В 1669 и 1670 гг. он измерил с помощью одного базиса и 35 треугольников впервые при посредстве точных угломерных инструментов расстояние, конечными пунктами которого были Сурдон (близ Амиена) и Мальвуазен. Результаты были опубликованы им в 1671 г. в сочинении «Mesure de la terre». Для 1° он нашел длину в 57 060 туазов — величину, оказавшуюся вследствие случайного взаимного исключения ошибок, очень точной. Пикар в своем сочинении обращает внимание на то, что теперь, когда точно измерено определенное протяжение на земле, пора подумать и об измерении расстояния до наиболее близких к земле светил. Ввиду того, что астрономическая рефракция у экватора является наименьшей, Парижская академия отправила в 1671 г. своего члена Жана Рише (ум. в 1696) в Кайенну для проведения необходимых наблюдений. В конце 1673 г. он вернулся из экспедиции и по началу удостоился больших похвал со стороны академиков за точность своих работ; но он привез с собой также одно наблюдение, показавшееся вскоре академикам и неудобным и неприятным. Рише взял с собою в экспедицию хорошие часы с маятником, но заметил, что в Кайенне они отставали ежедневно на 2 минуты, так что ему пришлось укоротить маятник на 1,25 линии. Сначала он думал, что тут была какая-нибудь ошибка с его стороны, но когда по возвращении в Париж ему снова пришлось удлинить маятник на 1,25 линии, он стал убежденно настаивать на изменяемости длины секундного маятника с географической широтой. Самый этот факт Рише объяснял уменьшением тяжести под экватором вследствие вращения земли, а также тем, что, может быть, земля у полюсов сжата, поэтому тяжесть в направлении к полюсам увеличивается. Но академия и слышать не хотела о сжатии земли; необходимость укорочения маятника под экватором она была склонна приписать, между прочим, удлинению стержня маятника под влиянием теплоты, ссылаясь на то, что ни Ремер в Лондоне, ни Пикар на острове Гвене в Каттегате не заметили разницы в секундном маятнике. Вопрос этот долго еще оставался в таком неопределенном состоянии; но когда Ньютон, на основании теоретических соображений со своей стороны высказался за сжатие земли у полюсов, вопрос этот дал повод к большому научному спору между англичанами и французами. Бедный Рише между тем сильно пострадал из-за своего открытия; в глазах академиков оно обесценило все его прочие работы, и с той поры вплоть до своей смерти Рише почти не принимал участия в работах академии. Свое открытие Рише описал в сочинении «Observations astronomiques et physiques faites en l'isle de Cayenne», Париж, 1679 г.

КЛОД ФРАНСУА МИЛЬЕ ДЕШАЛЬ родился в 1621 г. в Шамбери, был профессором математики в Клермоне, Марселе, Лионе, и наконец в Турине, где и умер в 1678 г. Он принадлежал к тем ученым иезуитам, которые хотя и не очень обогатили науку, но по крайней мере содействовали ее распространению. Его издание Евклида было долгое время единственным учебником геометрии во Франции, а большое физико-математическое сочинение «Cursus seu mundus mathematicus» (Лион, 1674), трактовавшее о многих вопросах с большой ясностью, может во многом служить показателем состояния физики тогдашнего времени.

Дешаль восстает прежде всего против учения Декарта о природе твердых и жидких тел. Декарт, как мы знаем, утверждал, что твердыми являются те тела, у которых частицы находятся в непрерывном покое, а жидкими,— у которых частицы находятся в постоянном движении; сцепление же частиц твердых тел он объяснял сопротивлением инерции. Дешаль на это возражает: если бы предположение Декарта было справедливо, то отламывание от твердого тела куска требовало бы не больших усилий, чем приведение куска в движение; а мы знаем, что тело весом в один фунт легко привести в движение силой в один фунт, тогда как для отламывания часто такой силы бывает недостаточно. Это возражение, однако, не совсем убедительно. В самом деле, если принять вместе с Декартом, что всякое тело, погруженное в жидкость, получает удары от частиц последней и остается при этом в покое лишь благодаря тому, что удары со всех сторон взаимно уничтожают друг друга, то отсутствие всяких специфических причин сцепления (что особенно и подчеркивает Декарт) можно отстаивать еще следующим образом. Всякое твердое тело, находясь в воздухе, легко движется в нем, потому что оно со всех сторон получает от воздуха равные толчки; но когда от тела отламываются части, воздух давит на последние лишь с одной стороны и более или менее сильно препятствует их отделению. Другими словами, отделению частей препятствует не только сопротивление инерции, но еще и сопротивление воздуха. В этом пункте теория Декарта совпадает с прежним объяснением сцепления, считавшим его результатом давления воздуха. Другое возражение Дешаля против теории Декарта касается невозможности объяснить при ее помощи растворение твердых тел в жидкостях. Когда, говорит он, соляной раствор насыщен, жидкость не перестает быть жидкостью; и ей следовало бы по-прежнему приводить в движение новые частицы соли, т. е. растворять их, а между тем этого нет. Сам Дешаль объясняет разницу между твердыми и жидкими телами более ими менее мелким делением материи, указывая при этом и на большую или меньшую взаимную связь между частицами. Раствор твердого тела в жидкости он считает как бы плаванием тонких частиц первого в последней; но что заставляет твердое тело распасться на части, и как могут плавать все еще более грубые частицы твердого тела среди более мелких частиц жидкости, он не объясняет. Вообще интересно отметить, что после того, как сцепление уже объяснялось сплочением частей, давлением воздуха и косным сопротивлением, на сцену снова выступает представление об особой связи между частицами. Так, Роберваль в своем сочинении «Aristarchi Samii de mundi systemate liber singularis» уже в 1644 г. высказал мысль, что все части материи взаимно притягиваются и что однородное вещество принимает форму шара, если только оно может свободно следовать притяжению. Впрочем, все эти мнения отличались неопределенностью, и даже сам Ньютон, ясно отличая тяготение как притяжение на расстоянии от сцепления как притяжения при соприкосновении, не входит в рассмотрение последнего.

Дешаль проделал более 1000 опытов для проверки законов падения Галилея; но, найдя отклонения, он верно объяснил их сопротивлением воздуха; при этом он высказал мысль, что сопротивление воздуха, по-видимому, пропорционально пройденному пути. В оптике ему принадлежит открытие дифракционных цветов в отраженном свете; он наблюдал их в темной комнате, заставляя падать солнечный луч на густо исчерченную царапинами металлическую или стеклянную пластинку и направляя отраженный свет на белую бумагу. Отсюда он и заключил, что цвета образуются не только при преломлении, но и при различной силе света. О блуждающих огнях он приводит три мнения: они производятся либо горящими телами, либо белыми телами, отражающими солнечный свет, либо, наконец, телами с особым блеском, как, например, гнилое дерево и светляк. Последнее он считает наиболее вероятным. Побочные солнца он считает зеркальными отражениями солнца от облаков; круги же вокруг солнца и луны он пытается объяснить подобно радуге. Облака, по его мнению, состоят из мельчайших водяных капель; замерзая в верхних слоях атмосферы, они падают вниз, сливаются друг с другом и, растаяв в нижних слоях, образуют капли дождя. Землетрясения могут действительно частью происходить от воспламеняющихся паров, частью же они объясняются тем, что вода проникает до подземного огня и, превратившись в пар, со страшной силой ищет выхода наружу.

Последнее объяснение чрезвычайно интересно, во-первых, в виду его близости к нынешним воззрениям на этот вопрос, и во-вторых, как свидетельство того, что еще задолго до изобретения паровой машины огромная сила напряжения водяных паров была уже известна; значит, для изобретателей машины не было нужды в каких-нибудь особенных случаях, чтобы обратить внимание на эту силу.

ИСААК НЬЮТОН родился 5 января (н. ст.) 1643 г. в Вульсторпе, деревне графства Линкольн, поблизости от маленького города Грантама. Отец его умер спустя несколько месяцев после женитьбы. Исаак Ньютон родился не вполне доношенным, очень слабым младенцем. Мать его через три года снова вышла замуж, а ребенка отдала на воспитание бабушке, у которой, однако, для его умственного развития почти ничего не было сделано. Лишь на 12-м году он стал посещать городскую школу в Грантаме, где вначале считался малоспособным и даже малоприлежным учеником. Вскоре, однако, с пробуждением в нем честолюбия он стал одним из лучших учеников. Уже в то время Ньютон охотно занимался механическими работами, строил солнечные часы, ветряные мельницы и изготовлял для предмета своей юношеской любви, мисс Горей, дочери одного врача, маленькие шкафчики, столы и ящички. 16-ти лет он вернулся к матери, овдовевшей во второй раз, в Вульсторп, чтобы заняться сельским хозяйством в небольшом принадлежавшем ей поместье. Но этого рода занятия были ему не по душе, и когда Ньютону случалось приезжать в Грантам, он проводил больше времени за просмотром книг у аптекаря Кларка, чем за делами по продаже хлеба. Тогда-то мать решилась по совету и при содействии своего брата пастора Эскоф отпустить сына учиться. На 18-м году (1660 г.) Ньютон поступил, крайне плохо подготовленный, в одну из коллегий (Trinitu College) Кембриджского университета, где ранее учился и его дядя. По счастью, молодой студент обладал такими способностями, которые сделали для него школьную подготовку ненужной. Элементарные сочинения по математике сразу показались молодому гению слишком легкими, так что он почти начал свое обучение с «Геометрии» Декарта, «Arithmetica infinitorum» Валлиса и сочинений Кеплера. Несмотря на такой для более слабых студентов ненормальный способ занятий, он уже в 1665 г. получил степень бакалавра, а в 1667 г. стал магистром и старшим коллегиатом. В 1669 г. Барроу, профессор Кембриджского университета с 1663 г., поручил Ньютону издание своих геометрических и оптических лекций и в том же году отказался от кафедры математики в пользу Ньютона, чтобы самому всецело отдаться геологии.

Таким образом изучение Декарта и Кеплера, равно как лекции Барроу, привели Ньютона уже в начале его ученой карьеры в область оптики. Приняв профессуру по математике, он читал лекции по оптике до 1671 г., и уже к этому времени относится одно из его величайших •оптических открытий — различная преломляемость цветов. Королевское общество, узнав об упомянутом нами выше телескопе Ньютона, предложило ему представить этот инструмент, и Ньютон послал его секретарю общества Ольденбургу в декабре 1671 г. Вслед за этим 11 января 1672 г. Ньютон был избран членом общества. Новый член тотчас же показал, что был достоин оказанной ему чести. 18 января он пишет Ольденбургу: «Прошу Вас уведомить меня в следующем письме, долго ли еще будут продолжаться еженедельные собрания общества. Если они еще продлятся некоторое время, я намерен представить на рассмотрение общества доклад об одном физическом открытии, которое навело меня на устройство телескопа. Я не сомневаюсь, что это открытие понравится обществу больше самого телескопа, потому что, по моему мнению, оно важнее всего, что было до сих пор сделано по вопросу о природе света».

6 февраля доклад был послан. В нем заключалось ньютоновское открытие дисперсии света и объяснение цветов; в сопроводительном письме ни имя Ольденбурга он изложил весь ход этих открытий с 1666 г. Общество поручило рассмотреть работу Ньютона комиссии в составе Сета Уарда (оксфордского профессора астрономии), Бойля и Гука; комиссия отозвалась о работе очень одобрительно, и трактат был напечатан в «Transactions». Однако согласие между Ньютоном и Гуком продолжалось недолго. Как мы уже видели, последний изучал цвета тонких пластинок и представил обществу доклад по этому вопросу в 1672 г. Ньютон, занявшись тем же вопросом позднее, подверг его более углубленной разработке и пришел к теории, изложенной в 1675 г. в трактате «Discourse on light and colours», который был представлен Королевскому обществу. Так как теория Ньютона расходится с теорией Гука, то между обоими учеными завязался весьма ожесточенный спор, в результате которого Ньютон принял решение не печатать ничего по вопросу о свете, пока жив Гук. Правда, Гук опубликовал в 1675 г. трактат о дифракции, а Ньютон в 1676 г. — о естественной окраске тел, но затем последний действительно замолчал вплоть до смерти Гука в 1702 г. Лишь два года спустя (1704) Ньютон собрал по настоянию друзей свои работы по оптике и опубликовал их под заглавием: «Optics, or a treatise of the reflexions, refractions, inflexions and colours of light». Позднее в 1728 г., уже после его смерти, вышли его «Lectiones opticae», излагавшие оптику в более строгой форме. Оба сочинения, получившие почти каноническое значение, пережили много изданий; например, оптика на латинском языке была издана в 1719, 1721 и 1728 гг. н Лондоне; в 1740 г. —в Лозанне; в 1773 г. — в Падуе; по-английски в 1714, 1721 и 1730 гг. в Лондоне; по-французски — в 1720, 1726 и 1787 гг.

После того как Ньютон принял кафедру математики, во внешних условиях его жизни долгое время не происходило никаких перемен, хотя слава его оптических открытий разнеслась по всему свету. Ниже, когда будет речь о механических работах Ньютона, мы еще вернемся к его жизнеописанию.

Экспериментальная сторона ньютоновских открытий по оптике была, по-видимому, уже вполне закончена в 1676 г.; да и теория была уже к этому времени в большей своей части разработана. Впоследствии он был настолько поглощен сначала механико-астрономическими исследованиями, а затем и другими занятиями по своей профессии, что в этой области он дал, по-видимому, очень мало, кроме некоторого углубления вопроса о причинах оптических явлений, о природе света и о связи с его же теорией притяжения.

Оптика Ньютона распадается на три книги: в первой излагаются вопросы об отражении, преломлении и дисперсии света; во второй — о цветах тонких пластинок, естественной окраске тел, а также о цветах толстых слоев; в третьей излагается дифракция света, а также ряд вопросов, неоконченные опыты и неразрешенные проблемы.

По словам самого Ньютона, он в 1666 г. начал исследование преломления света в стеклянных призмах. Маловероятно, чтобы ему в то время были известны замечания Гримальди о рассеянии света, так как, во-первых, Ньютон ничего не упоминает об этом, и во-вторых, возможно, что в то время он еще недалеко ушел от своих учителей Кеплера и Декарта. С целью более удобного наблюдения призматических цветов он постепенно пришел к установке, которая неожиданно оказалась очень полезной для объяснения явления. В ставне затемненной комнаты он прорезал круглое отверстие диаметром в 1/4 дюйма, вплотную позади отверстия поместил призму с (преломляющим углом в 63°12', а на расстоянии 22 футов от ставни поставил экран для получения солнечного изображения. При этом на экране получился цветной спектр в 25/8 дюйма ширины и 131/4 дюйма длины, с прямолинейными сторонами и закругленными углами. Ширина спектра соответствовала видимому диаметру солнечного диска в 31', длина же была впятеро больше той, которая должна была бы получиться без дисперсии света. Затем Ньютон постарался определить, является ли дисперсия света случайным явлением или же оно необходимо связано с преломлением света в призме. После того, как в результате многочисленных опытов последнее подтвердилось и вместе с тем было доказано, что после преломления лучи снова распространяются прямолинейно, Ньютон пришел к убеждению, 'что белый солнечный свет состоит из цветных лучей, что в каждом солнечном луче содержится большое количество цветных лучей, что каждый различно окрашенный луч отклоняется при преломлении на различную величину, и что, следовательно, благодаря преломлению многоцветный спет обычно собранный в белый, разлагается и отбрасывается на различные места экрана. Но если это так, то различно окрашенные лучи должны иметь даже в одних и тех же средах различные показатели преломления; красные, судя по их положению в спектре, должны всегда преломляться слабее всех прочих, а фиолетовые, наоборот, сильнее. Эти выводы Ньютон постарался подтвердить экспериментально, и опыт, приведший его к цели, который он вместе с тем считал вообще решающим для теории дисперсии, он назвал experimentum crucis. Позади призмы был помещен экран с очень маленьким отверстием, в 12 футах позади нее — другой экран, опять-таки с маленьким отверстием, затем вторая призма и, наконец, воспринимающий экран. Поворачивая первую призму около преломляющего ребра, Ньютон мог пропустить через отверстие первого экрана любой из спектральных цветов; отверстие во втором экране еще более очищало избранный свет, так что на вторую призму падал свет уже почти однородный. При этом, как он и ожидал, оказалось, во-первых, что вторая призма уже почти не рассеивает цветов, и во-вторых, что показатель преломления постепенно возрастает от красного цвета к синему. Когда таким образом выяснилось, что каждому цвету соответствует особый показатель преломления (и наоборот), то далее предстояло определить эти показатели в отдельности, но для этого нужно было раньше точно отграничить отдельные цвета. По теории Ньютона спектр состоит из отдельных различно окрашенных круглых пятен соответственно различной преломленности лучей; но так как края спектра были прямолинейны, то Ньютон решил, что спектр составляется из бесконечно большого числа кругов и что, следовательно, имеется бесконечно большое количество цветов, постепенно переходящих друг в друга. Чтобы, однако, разграничить части спектра определенным образом, он разделил его на общеизвестные семь основных цветов и попытался определить протяжение каждого из них, равно как и протяжение промежуточных переходных тонов. Продолжив спектр за фиолетовый край на такую же длину и приняв двойную длину спектра за единицу, он нашел протяжение от конца продолженного спектра до конца фиолетовых лучей равным 1/2, а отсюда до конца синих 9/16, до конца голубых 3/5, и далее 2/3, 3/4, 5/6, 8/9 и 1 (до конца красных). Ньютону показалось крайне интересным, что эти числа пропорциональны длинам струн, соответствующих тонам минорной гаммы; но нельзя не видеть, что это сходство не является естественным и что оно получается в результате произвольного разграничения цветов. Несмотря на это, сходство семи цветов с семью тонами октавы и позднее наводило ученых на рискованные сближения. Некто П. Кастель составил проект оптической музыки и оптического фортепиано, обещая доставить ими глазу такое же наслаждение, какое ухо получает от гармонических звуков. Свой план он изложил в 1731 г., но большой конкуренции звуковым фортепиано не составил.

Для Ньютона эти числовые отношения, несмотря на их произвольность, имели то значение, что, приняв ширину каждой из разграниченных таким образом полос пропорциональной разности синусов углов преломления при одинаковых углах падения, он вычислил из показателей преломления крайних цветов показатели всех промежуточных пяти, по крайней мере, для случая перехода из стекла в воздух. Этими же числами он воспользовался для того, чтобы решить, в какой пропорции следует смешать различные цвета, чтобы получился белый свет. К сожалению, восстановление белого света ему удалось осуществить лишь для призматических цветов, а смешением света от цветных пигментов он получил лишь неопределенные серые тона, которые более или менее приближались к белому цвету.

Чтобы объяснить появление цветной каймы тел при наблюдении сквозь призму, Ньютон пропускал свет на призму через отверстие почти такой же ширины, как сама призма. Тогда на экране получалось изображение щели белое по середине, фиолетовое с одного края и красное с другого. Это изображение он объяснил слиянием многих спектров, которые по середине все покрывают друг друга, между тем как от верхнего спектра остается непокрытым и однородным и чистым по цвету только верхний край, и от нижнею — только нижний.

Свои открытия по дисперсии света Ньютон с большим успехом приложил и к теории радуги. Декарт лишь мог определить, что главная и побочная радуга состоят из дуг круга с радиусами приблизительно в 41° и 51°. Ньютон же не только объяснил цвета радуги и их расположение в обеих дугах, но, зная показатели преломления для разных цветов, мог с точностью определить радиусы отдельных цветных дуг и, следовательно, самую ширину обеих радуг. Ширину главной радуги он нашел в 2° 17', а побочной — в 3° 43'. Этим теория радуги была исчерпана, за исключением «избыточных» радуг, которые появляются как за внутренним краем главной радуги, так и за наружным побочной; впрочем, вполне удовлетворительного объяснения для них не существует и доныне.

Открытие дисперсии света произвело большой переворот как в теории, так и в практике зрительных труб. До того времени неясность изображений в сильно увеличивающих зрительных трубах приписывали главным образом сферической аберрации (явлению, происходящему вследствие того, что сферические поверхности не собирают в одной точке всех лучей, выходящих из какой-либо точки). Поэтому Декарт предлагал даже употреблять эллиптические или гиперболические стекла. Ньютон показал, что вред от сферической аберрации значительно меньше, чем от дисперсии света, и предложил поэтому зеркальные телескопы, где последний недостаток почти устраняется. К сожалению, он допустил при этом важную ошибку. Считая дисперсию света необходимо связанной с преломлением, он полагал, что их величины пропорциональны друг другу; другими словами, он не предполагал, что отношение между преломлением и цветорассеянием в разных средах различно и что, следовательно, могут быть найдены способы устранять дисперсию, сохраняя в то же время преломление, или наоборот. Как бы то ни было, он был убежден в невозможности уничтожить хроматическую аберрацию в трубах с чечевицами, и для сильных увеличений считал рефлекторы единственно возможными инструментами. Мы имеем здесь один из немногих случаев, когда мнение Ньютона оказалось ошибочным, несмотря на то, что оно относилось к области фактов и математических отношений.

Цвета тонких пластинок были исследованы Ньютоном совершенно тем же путем, как и дисперсия света. Чтобы удобнее наблюдать эти явления, которыми занимались уже Бойль и Гук, Ньютон употребляя сочетание двояковыпуклой чечевицы с плосковыпуклой или плосковыпуклой чечевицы со стеклянной пластинкой, прижимая чечевицу выпуклой стороной к плоской поверхности. Рассматривая стекла в однородном (одноцветном) отраженном свете, он находил в том месте, где они соприкасались, темное пятно, а вокруг него — попеременно светлые и темные кольца. В белом свете явления оставались по форме те же, но вместо светлых и темных колец получались чередующиеся кольца разных спектральных цветов. При рассматривании в проходящем свете явление «обращалось» в том смысле, что бывшее светлое кольцо оказывалось темным, и всякий данный цвет превращался в дополнительный. Ньютон различал повторяющиеся в разных кольцах цвета как цвета первого, второго, третьего и т. д. порядков и пытался прежде всего определить количественную сторону явлений. Наложив двояковыпуклую чечевицу с радиусом кривизны в 50 футов на плоскую сторону плосковыпуклой чечевицы с радиусом кривизны в 7 футов, он нашел, что в отраженном белом свете толщина воздушных слоев между стеклами в самом светлом месте первого цветного кольца составляла 1/178000 дюйма, в самом светлом месте второго кольца 3/178000, в третьем 5/178000 и т. д.; тогда как толщины воздушных слоев в самых темных местах кругов равнялись 2/178000,4/178000, 6/178000 и т. д. Таким образом толщины воздушных слоев, а отсюда и квадраты соответствующих радиусов цветных кругов относились между собой, как ряд натуральных чисел. Тот же закон был найден Ньютоном для всех кругов, образующихся в однородном свете; только здесь абсолютные величины кругов были не одинаковы, а именно, в различных однородных лучах квадраты радиусов первых светлых кругов относились между собой, как кубические корни из чисел 1, 8/9, 5/6, 3/4, 2/3, 3/5, 9/16, 1/2 соответственно цветам белому, красному, оранжевому и т. д. до фиолетового. Из такого различного положения кругов в различных одноцветных лучах легко было при помощи теории сложного состава белого света объяснить происхождение цветных кругов в белом свете. Оставалось только найти объяснение кругов, видимых в однородном свете, на основании общих свойств световых лучей. Ньютон заподозрил, как видно из примененных им способов измерения, что эти круги происходят от воздушного слоя между стеклами, и с целью проверить свое предположение он наполнил пространство между стеклами водой. Круги появились и при этом условии, но размеры их представляли лишь 7/8 величины кругов прежних опытов, и толщины соответственных водяных слоев составляли, следовательно, не более 49/64 соответственных толщин воздушных слоев. Это число приблизительно равно показателю преломления 8/4 при переходе из воды в воздух. Приняв такое отношение для всех веществ, Ньютон считал возможным на основании однажды вычисленных для воздуха толщин промежуточных слоев определить соответственные толщины и для других веществ и применил эти данные к своей теории естественных цветов тел. Несмотря, однако, на установленную зависимость цветов от толщины воздушных слоев между стеклами, основной вопрос, т. е. происхождение самих колец, все еще оставался невыясненным. Ньютон после долгих размышлений счел себя, наконец, вынужденным приписать световым лучам совершенно новые и странные свойства. Он допустил, что каждый луч на своем пути претерпевает особого рода видоизменения, вследствие которых он становится в одном месте более способным к отражению, а в другом легче преломляемым. Эти видоизменения или так называемые приступы отражения и преломления (fits of easy reflexion or of easy transmission) следуют друг за другом в равные, но весьма малые промежутки времени, которые, однако, (неодинаковы для различных цветов: именно, последние всего больше для красного, и всего меньше для фиолетового. Пусть на плоскую стеклянную пластинку АВ будет положена плосковыпуклая чечевица ECD: в таком случае луч света, падающий на АВ, смотря по фазису приступа, в котором он находится в данное мгновение, частью пройдет через АВ, частью же будет отражен. Посмотрим теперь на чечевицу сверху, стало быть в отраженном свете. Вблизи точки С свет упадет на чечевицу еще в том самом состоянии, в котором он упал на АВ, т. е. в состоянии большой отражаемости, и будет, следовательно, отброшен от этой поверхности: тогда глаз, расположенный над ECD, увидит вокруг С темное пятно. Но лучи, падающие дальше от С, должны пробегать от АСВ к ECD более длинный путь, и потому на некотором расстоянии от С будут падать на ECD, находясь уже в противоположном периоде более легкой преломляемости, они, следовательно, пройдут через ECD, и глаз увидит светлый круг и т. д. Легко, далее, понять, почему цветные круги выявляются отдельно лишь при очень тонких слоях, и каким образом вещество промежуточного слоя может изменить размеры интервалов приступов. Но, с другой стороны, крайне трудно, конечно, представить себе существование подобных приступов в светлом луче. Мы ниже еще познакомимся с доводами Ньютона в пользу различных свойств лучей.

Итак, тонкие пластинки будут пропускать только более или менее однородный свет, именно такой, который успеет достичь обеих поверхностей пластинок в одном и том же фазисе приступа. Ньютон объясняет таким образом происхождение цветных колец, игру цветов в мыльных пузырях, цвета тонких пластинок слюды, закаленной стали, расплавленных металлов и даже естественные цвета тел вообще. Всякое однородное тело по природе прозрачно, и непрозрачность его происходит только вследствие нахождения внутри тела множества наполненных воздухом промежутков (пор), от стенок которых свет многократно отражается и вследствие этого гаснет. Вот почему стекло вполне прозрачно; пористая же бумага просвечивает только после того, как ее поры наполняются пропитывающим маслом; пластинки всех вообще веществ должны быть прозрачны при достаточно малой толщине. Непрозрачное тело состоит, по крайней мере на поверхности, из прозрачных тонких пластинок, которые, смотря по свойствам тела, более или менее тонки и, следовательно, пропускают лучи того или другого цвета. Цвет этих тонких пластинок и будет естественным цветом тела вообще, Ньютон хотел даже воспользоваться естественными цветами тел для вычисления величины их мельчайших частиц, но тут возникло затруднение, являются ли цвета данного тела цветами первого, второго или третьего порядка.

Теория Ньютона о составном характере белого света нашла блестящее подтверждение при исследовании им явлений дифракции, где он повторил опыты Гримальди с необходимыми для его целей видоизменениями. Он пропускал в темную комнату свет через отверстие свинцовой пластинки, улавливая его на белый экран; поперечник отверстия был равен 1/4 дюйма. Когда при этих условиях он держал в 12 футах позади отверстия человеческий волос толщиной в 1/280 дюйма и улавливал тень на расстоянии 4 дюймов от волоса, то ширина тени равнялась 1/60 дюйма; на расстоянии же 2 дюймов от волоса она равнялась 1/28 дюйма и т. д. Тень была, следовательно, во всяком случае гораздо шире, чем она должна была быть при чисто прямолинейном распространении света; сверх того, по обе стороны ее виднелись три цветные полосы, окаймленные изнутри голубым цветом, а снаружи красным. Для объяснения этого явления Ньютон проделал те же опыты с однородным светом и здесь нашел то же, что и прежде на кольцах, именно только ряд светлых и темных полос, расстояния между которыми были, однако, различны для разных цветов. При красном цвете расстояние первой полосы от тени, отбрасываемой волосом в 6 дюймах расстояния, равнялось 1/37 дюйма; в фиолетовом же цвете то же расстояние составило 1/46 дюйма. Отсюда Ньютон вновь вывел заключение, что как в явлениях преломления и цветах тонких пластинок, так и в явлениях дифракции света составные цвета белого света изменяются и отклоняются неравномерно, но расходятся и располагаются рядом. Для объяснения же появления полос и в однородном свете Ньютон был вынужден придать свету еще одно новое свойство. Он предположил, что всякий свет, встречая на пути своего распространения какое-нибудь тело, в известной мере отталкивается или отклоняется телом в сторону, чем и объясняется наблюдаемое расширение тени; но, обладая в то же время приступами, свет отгибается в большей или меньшей степени, описывая при прохождении подле тел змееобразно изогнутую линию. Тройные полосы возле тени являются результатом отклонения различных лучей в различных фазах приступа.

Для правильной оценки работ Ньютона в них следует различать три стороны. Первая состоит в констатировании фактов и определении их количественных отношений. Вторая — в объяснении всех явлений цветов, исходя из теории сложного состава белого света. Наконец, третья сторона заключается в истолковании различной преломляемости, различной отклоняемости и т. д. при помощи гипотезы различных приступов световых лучей. По поводу всех этих трех сторон теории, и притом далеко не с одинаковым основанием, Ньютон и его учение подверглись столь многочисленным нападкам и встретили такое множество противников, как редкий из людей и редкая из теорий. Вместе с тем, в отношении всех этих трех сторон своего учения — опять-таки с неодинаковым правом — Ньютон получил такое широкое признание и приобрел такой авторитет, как немногие из ученых.

Что касается констатирования фактов, то здесь противники Ньютона распадаются на два лагеря: одни утверждали, что самые факты неверны, другие же, — что Ньютону не принадлежит присвоенное им право первенства их открытия. К числу противников первого рода принадлежал доктор Ф. Линус из Люттиха, известный уже нам с не особенно выгодной стороны; в письме к своему приятелю (октябрь 1674) он сообщил, что ему никогда не удавалось видеть удлиненного спектра при ясном безоблачном небе; позднее же он взял под сомнение наблюденную Ньютоном форму спектра. После смерти Линуса на сцену выступил его ученик Гасконь с заявлением, будто он со многими свидетелями видел спектр круглой формы. Когда же его принудили замолчать, люттихский физик А. Лукас сообщил, что он воспроизвел те же опыты другим способом, чем описано у Ньютона. Вначале Ньютон жаловался на то, что его опыты берут под сомнение, между тем как их достоверность должна быть очевидна каждому при внимательном исследовании; под конец же он обратил внимание своих противников на то, что они, по всей вероятности, наблюдают при слишком широком отверстии и получают вследствие этого цветные каймы вместо спектра или же принимают побочный спектр, образующийся вследствие отражения от боковых поверхностей призмы, за главный спектр, даваемый преломлением. Он особенно настоятельно выставлял на вид свой experimentum crucis и его подробное описание. Мало-помалу эти доводы успокоили противников Ньютона. Впрочем и позднее раздавались время от времени подобные же возражения. Марриот, например, повторяя опыт по указанию Ньютона, не нашел фиолетовых лучей однородными, вследствие чего оксфордский профессор Дезагюлье, весьма искусный экспериментатор, доказал по поручению Ньютона, что Мариотт недостаточно тщательно отделил лучи. Наконец, за несколько лет до смерти Ньютона венецианец Рицетти заявил, что он повторил все опыты Ньютона и нашел их все без исключения неудовлетворительными и ничего не доказывающими. Лейпцигский профессор Г. Ф. Рихтер отвечал ему, что виноват тут не Ньютон, а его собственное неумение и невнимательность, когда же и после этого Рицетти не унялся, то Дезагюлье в 1728 г. доказал его несостоятельность уже с неопровержимой ясностью. Действительно, с этой стороны Ньютон быль неуязвим. В числе людей, оспаривавших право первенства Ньютона на различные открытия и обвинявших его в присвоении чужойсобственности, первое место занимает Гук. Он жаловался, например, что Ньютон присвоил себе сделанное им открытие цветов тонких пластинок. Ньютон ответил, что действительно он воспользовался работами Гука и других при исследовании явлений дифракции, при объяснении прозрачности и непрозрачности тел, а также цветов тонких пластинок, но что, во всяком случае, Гук предоставил ему самому придумать и осуществить необходимые опыты для получения цветов. Кроме того, Гук не дал каких-либо детальных указаний, помимо общего заявления, что цвет зависит от толщины пластинки, и даже сам сознался в тщетности своих усилий определить толщину, соответствующую отдельным цветам. Эти-то последние данные и были добыты им, Ньютоном, после многих трудов, почему он и вправе считать их своей собственностью.

Против второй части ньютоновских открытий, против теории сложного состава белого света, восстало лишь несколько голосов, притом гораздо позднее, к концу XVIII столетия. Они нашли мало сочувствия в среде физиков; физики и математики были вообще расположены в пользу дисперсии света и высказывали сомнение лишь по отдельным частным вопросам. Иезуит Пардиз (профессор математики в Клермоне) попробовал, было в 1672 г. объяснить спектр дифракцией света, но должен был тотчас же сдаться. В том же 1672 г. выступил какой-то аноним, не отрицавший сложного состава белого света, но допускавший существование только двух основных цветов. Анонимным автором был, несомненно, Гук. К его мнению примкнул в 1673 г. Гюйгенс, который тоже полагал, что все явления могут быть объяснены при допущении двух цветов (синего и желтого). Против обоих Ньютон выступил победоносно со своим experimentum crucis. Тогда оба противника напали на третью часть ньютоновской теории, на гипотезу различных приступов светового луча и на ньютоновское воззрение на сущность света вообще.

Гук, как мы уже знаем, наметил в несколько туманной форме новую теорию световых колебаний, истинным творцом которой, как мы скоро увидим, был, однако, Гюйгенс. Ньютон же больше склонялся в пользу теории истечения света и на ней в конечном счете основывал свои объяснения явлений света. Тем не менее, он положительно отрицал, будто он считает эту теорию единственно правильной, вполне сознавая, что для объяснения его важнейших открытий вовсе не требуется решения в пользу той или другой теории. Произведенное им определение различной преломляемости цветных лучей и его учение о составе белого света остаются непоколебимыми, независимо от каких-либо теорий и, следовательно, не могут быть оспариваемы с точки зрения какой бы то ни было теории. Точно так же сведение естественных цветов тел к цветам тонких пластинок не связано с какой-либо гипотезой о природе света. На этом основании Ньютон мог в 1672 г. с полным правом употребить в своем ответе безымянному противнику, напечатанном в «Philosophical Transactions», следующие выражения: что касается упрека в том, что он (Ньютон) рассматривает свет скорее как материальное вещество, чем как энергию, приводящую в колебание эфир, то он не отрицает своей склонности к первому воззрению; впрочем, последнее не имеет никакого отношения к открытым им свойствам света. И так как истинная сущность света представляется ему загадочной, он намеренно избегает высказывать какое-либо определенное суждение о том, каким образом свет распространяется. Если, однако, желать придерживаться гипотезы Гука и Гюйгенса, согласно которой ощущение света обусловливается сотрясением эфира, подобно тому как ощущение звуков — колебаниями воздуха, то весьма легко переложить различную преломляемость света на их язык. Тогда ощущение белого света было бы тем ощущением, которое получается, когда все колебания, исходящие от светящегося тела, достигают глаза без смешения; ощущение же цветного света пришлось бы объяснить разложением неравных колебаний, вызванных сопротивлением преломляющей среды. Так как наибольшие и наиболее продолжительные колебания дают ощущение красного цвета, наиболее малые и короткие — фиолетового, а промежуточные между ними — ощущение прочих цветов, то самые большие колебания естественно должны легче преодолевать препятствия среды и испытывать меньшее преломление сравнительно с другими. Следовательно, различная преломляемость света нисколько не противоречит гипотезе, по которой цвета обусловливаются различной скоростью колебаний эфира, подобно тому, как звуки происходят от неравных колебаний воздуха. Несмотря на это, Ньютон все-таки чувствовал вполне естественную и правильную потребность дать теоретическую основу своему учению о приступах световых лучей, и потому со временем все более и более склонялся в пользу теории истечений, хотя еще в своей оптике, изданной в 1704 г., он не признавал теорию колебаний исключенной, а в приложенных к книге вопросах прямо ссылается на нее.

Итак, по мнению Ньютона, всякое светящееся тело испускает мельчайшие частицы, которые, попадая на сетчатку, производят ощущение света; величина этих частиц для различных цветов различна, всего больше она для красного, всего меньше для фиолетового цвета. Все частицы при своем переходе в более плотную среду или даже при приближении к ней испытывают притяжение, вследствие чего при наклонном падении на поверхность раздела двух сред мельчайшие из частиц отклоняются всего сильнее, а наиболее крупные всего меньше. При этом у всех частиц без исключения благодаря притяжению скорость увеличивается, и потому последняя должна в более плотной среде быть большей, чем в менее плотной среде. Притяжение световых лучей материей оказалось, однако, недостаточным для объяснения всех явлений; в связи с отражением света материальным средам приходилось приписать и отталкивательную силу, а оба эти влияния уже было трудно совместить. Но при этом столь частое наступление световых приступов оставалось все еще не разъясненным. Для последней цели Ньютон принял еще, что световые частицы приводятся отталкивательными или притягательными силами или другими влияниями в колебание, которое происходит в направлении луча, но распространяется со скоростью, большей скорости света. Следовательно, луч получает приступ более легкого прохождения или более легкого отражения в зависимости от того, увеличивается ли скорость распространения луча под влиянием скорости колебания или получает противоположное направление. Для объяснения явлений дифракции световые лучи должны были опять претерпевать новые приступы. В «Вопросах», приложенных к «Оптике», Ньютон ставит вопрос, не зависит ли пригибание и отгибание лучей при прохождении их возле тела, бросающего тень, от изменчивых приступов к притяжению или отталкиванию их телами. Наконец, помимо разнообразных приступов, луч был еще наделен различными другими свойствами. Так, для объяснения вновь открытого двойного преломления в известковом шпате Ньютон счел необходимым предположить, что луч света имеет по различным направлениям различные свойства, а именно — две противолежащих стороны его дают обыкновенное преломление, а другие две стороны — необыкновенное. Как ни остроумна последняя мысль и как ни плодотворна она оказалась при объяснении поляризации на основе волновой теории, но в отношении гипотезы истечений она являлась еще одним из тех произвольных и необоснованных предположений, накопление которых сделало эту теорию все более и более неправдоподобной и, наконец, совершенно невозможной.

При всех произвольных предположениях у Ньютона было всегда наготове оправдание, что гипотезы не оказывают никакого влияния на его оптические открытия, что у него нет никакого интереса к вопросу о природе света, и что он свою теорию дает лишь в виде удобного вспомогательного средства для объяснения, а отнюдь не как нечто фактически существующее. Когда вышла в свет ньютоновская «Оптика» (1704), трактат Гюйгенса, где все оптические явления объяснены с точки зрения световых колебаний, был уже давно известен, следовательно, для такого человека, как Ньютон, имелось достаточно оснований для окончательного выбора между двумя противоположными теориями. Односторонность, в результате которой он не считал физика обязанным заниматься исследованием сущности явлений, и упорство, с которым он сам уклонялся от проверки физических работ, могущих дополнить его односторонний взгляд, были весьма прискорбны и принесли много вреда его ученикам и преемникам. Последние уже прямо и решительно отказались от проверки противоположных мнений и, опираясь на гений и добросовестность своего учителя, провозгласили теорию истечений, принятую Ньютоном только как удобный способ объяснения, единственно верной и соответствующей действительности. Несмотря на то, что среди приложенных к «Оптике» 1704 г. вопросов можно встретить и такие, где Ньютон допускает возможность волновой теории, ученики не поняли приема, при помощи которого учитель желал только сложить с себя ответственность и необходимость дальнейшего исследования. Они придерживались лишь того, что использовал учитель, не обращая внимания ни то, что учитель одновременно считал не исключенным. Ньютон должен был еще на склоне лет заметить такое направление в работах своих учеников, но он не принял против него никаких мер. При рассмотрении теории всеобщего тяготения мы еще раз встретимся с подобным же странным образом действия со стороны великого физика.

В результате волновая теория света была голословно отвергнута последующими поколениями, и когда с течением времени она попыталась вновь возродиться, то она могла одержать верх над враждебной теорией, освященной столетней традицией, лишь после упорной борьбы и при помощи новых научных открытий.

К числу физиков-экспериментаторов, какими были Бойль, Гук и др., принадлежит и МАРИОТТ, отличавшийся, впрочем, от них значительной математической подготовкой. О жизни его известно очень немного. Родившись в 1620 г. в Бургонии, он рано принял духовное звание, был священником St. Martin Sous Beaune в окрестностях Дижона, сделался в 1666 г. членом Парижской академии и умер в Париже в мае 1684 г. Мы уже упоминали о заслугах Мариотта в области учения об ударе тел, а также о менее удачном его возражении против ньютоновской теории цветов. Впрочем, в сочинении «Essai sur la nature des couleurs» (Париж, 1681), где помещено это неудачное возражение, имеются другие главы, способные принести ему больше славы. К числу последних относятся в особенности исследования цветных колец вокруг солнца и луны, а также побочных солнц и побочных лун. Среди колец отличают два вида: меньшие с радиусом в 2—5° и большие с радиусом в 20—40°. Меньшие кольца Мариотт пробовал объяснить двойным преломлением лучей света при прохождении их через водяные капли. Это, однако, неверно, потому что при таком условии порядок цветов был бы обратным; правильное, признаваемое и до сих тор верным объяснение этого явления было дано впервые Фраунгофером. Что касается больших колец и побочных солнц, то Мариотт совершенно правильно объяснил их присутствием ледяных иголок и призм, носящихся в более высоких слоях атмосферы. Он даже тщательно вычислил величину дуг на основании своей теории и нашел результаты согласными с наблюдением. Мы, однако, не можем останавливаться долее на этих вопросах, которыми занимался и Ньютон в своей «Оптике», а Гюйгенс — в отдельной монографии. Подробности можно найти у Вильде («Gesch. d. Optik», том II, стр. 273 — 294).

Другое важное оптическое открытие было сообщено Мариоттом Парижской академии уже в 1666 г., именно открытие так называемого слепого пятна в глазу. При анатомических исследованиях он заметил, что зрительный нерв входит в глаз не против самого зрачка, а несколько наискось, ближе к носу. Попробовав затем направить изображение предмета на это место, он к величайшему своему удивлению должен был убедиться, что оно совершенно не чувствительно к свету. Отсюда Мариотт вывел любопытное заключение, что сетчатая оболочка вообще не является органом зрения, и в подтверждение указал на ее прозрачность. По его мнению, восприимчивой к свету частью глаза должна быть сосудистая оболочка, черный цвет который особенно приспособлен для этой функции. Воззрение Мариотта долго служило предметом споров, пока, наконец, Галлер (1708 — 1777) не восстановил раз навсегда прав сетчатки в своей «Physiologia».

Важнее оптических исследований Мариотта его работы по механике жидкостей и газов, изложенные в сочинениях «Essai sur la nature de l'air» (Париж, 1676) и «Traité du mouvetnent des eaux et des autres fluides» (Париж, 1686). В последнем Мариотт впервые рассматривал вопрос о прочности тел по методу Галилея и притом с успехом. Он исследовал отношение сопротивления излома к абсолютной крепости в предположении, что волокна тел должны растягиваться перед изломом, тогда как Галилей не принял во внимание этого условия. Мариотт выводит для величины груза Р, разламывающего призматический брус длины АВ и высоты АС при абсолютной прочности V следующую формулу:

Это выражение согласуется с опытом лучше галилеевских правил. Однако впоследствии Я. Бернулли поставил в упрек Мариотту принятое им допущение, что растяжение волокон пропорционально грузу, что не соответствует действительности.

В «Traite du mouvement» Мариотт подтвердил многочисленными опытами торичеллиев закон о скоростях истечения жидкостей. Исследовав, далее, высоту поднятия фонтанов, он объяснил отставание ее от высоты падения сопротивлением воздуха и трением водяных частиц в вытечном отверстии. Вместе с тем он составил таблицы зависимости высот поднятия от ширины отверстия, причем оказалось, что высота поднятия возрастает до известной степени с величиной вытечного отверстия. Мариотт постарался дать ответ и на важный вопрос о происхождении вод источников. Он поручил с этой целью одному из своих друзей в Дижоне наблюдать годовую высоту атмосферных осадков и получил от него соответствующую высоту в 17 дюймов. Для большой верности он принял эту величину равной 15 дюймам и, приняв водный бассейн Сены до Парижа равным 3000 кв. миль, он вычислил годовое количество дождя на всю область, которое оказалось равным 714 150 млн. куб. футов. Годовое количество воды, приносимой к Парижу Сеной, составляет всего 105 120 млн. куб. футов, следовательно, меньше 1/6 части всех атмосферных осадков; поэтому Мариотт присоединяется к мнению Витрувия, что вода источников образуется исключительно из дождей и снега. Но как в свое время Витрувий, так и теперь Мариотт не получил всеобщего признания. Клод и Пьерр Перро вернулись к теории Декарта о том, что водяные пары выходят из подземных полостей, и привели соответствующие примеры, где при вскрытии таких полостей из них вырывались пары, а источники в этой местности иссякли. Вудвард (1695) считал всю землю шаром, наполненным водой, которая питает источники постоянным испарением. Седило (1693 г.) напал на основу марриоттовской теории, именно на расчет атмосферных осадков, и нашел — на основании определенно неверных данных, — что в Англии и Шотландии количество дождя вдвое меньше, чем это необходимо для питания рек. Галлей полагал, что сверх дождя и снега питанию источников способствуют пары, приносимые с моря на сушу и сгущающиеся на вершинах гор в воду; наконец, де-ла Гир (1703) выступил против Мариотта с указанием, что дождевая вода обычно не проникает в землю глубже 2 футов и, следовательно, она не может питать глубоких источников.

В «Essai sur la nature de l'air», 1676 г., Мариотт впервые изложил закон, носящий его имя, и доказал его рядом опытов при давлениях больших и меньших атмосферного. Хотя Бойль опубликовал тот же закон в 1662 г., и, стало быть, право первенства открытия не принадлежит Мариотту, но последний, во всяком случае, сумел воспользоваться открытием с большим успехом. На основании тщательных наблюдении Мариотт счел возможным принять, что барометр, показывающий на поверхности земли давление в 28 дюймов, снижается на 1/12 линии, если его поднять на высоту 5 футов над поверхностью земли. Для вычисления высоты места по наблюдаемому уровню барометра он представил себе, далее, воздух разделенным на ряд слоев, причем все они соответствуют 1/12 линии ртутной высоты, т. е. все одинаково тяжелы и равны по весу ртутному столбику в 1/12 линии высоты. Вся атмосфера состоит, следовательно, из 28•12•12 или 4032 слоев, из которых нижний находится под давлением 4031, следующее затем — под давлением 4030, 4029, 4028 и т. д. двенадцатых линии ртути — вплоть до верхнего слоя, который уже не испытывает никакого давления. При помощи своего закона Мариотт мог вычислить высоты всех этих слоев и таким образом определить высоту места над земной поверхностью, соответствующую любому барометрическому давлению. Обозначив последнюю величину для какого-нибудь места в двенадцатых долях линии буквой h, мы найдем высоту воздушного слоя в данном месте равной

высоту же H самого места равной

Мариотт счел суммирование таких рядов слишком утомительным и при своих расчетах брал вместо них арифметические прогрессии, которые по своему первому и последнему члену, а также по числу членов соответствовали этим рядам. Отсюда в его вычислениях произошла первая ошибка; вторая имела своим источником деление атмосферы на слои, равные 1/12 линии ртути, и принятие давления во всех точках этого сравнительно высокого слоя одинаковым; наконец, и исходное положение, что ртуть опускается на 1/12 линии при поднятии в воздухе на 5 футов, было неточно. Все эти ошибки были, однако, исправлены лишь постепенно, и долго еще после Мариотта высоты, выведенные из барометрических показаний, плохо согласовывались с результатами прямых измерений. Изменение показаний барометра на одном и том же месте Мариотт правильно объяснил воздушными течениями, но полагал, что действие последних заключается лишь в том, что воздушные течения сильнее или слабее направляются сверху вниз и непосредственно давят на ртуть в приборе или же от того, что, притекая из далеких стран и уносясь от земли по касательной, они препятствуют давлению верхних слоев воздуха. Во Франции, например, северо-восточные и восточно-северо-восточные ветры приносят ясную погоду, так как, дуя сверху вниз, они уплотняют воздух, задерживают поднятие незначительных земных испарений и опускание уже поднявшихся и, наконец, потому что на пути из Китая во Францию они не встречают морей. Главнейшими причинами образования ветров Мариотт считает вращение земли около своей оси, за которым воздушные слои не могут следовать с достаточной скоростью, а также нагревание воздуха солнечными лучами и изменение положений луны. Он производил много опытов с замораживанием воды, представлявшим в то время до известной степени модный вопрос, причем обращал особенное внимание на содержащийся в воде воздух и воздушные пузыри внутри льда, но нового ничего не нашел. В «Essai du chaud et du froid», где напечатаны относящиеся сюда исследования, Мариотт успешно защищает теорию, согласно которой холод есть лишь отсутствие тепла. Там же приведены его термометрические исследования глубоких погребов Парижской обсерватории, показавшие, что погреба отнюдь не бывают зимой теплее, чем летом, но сохраняют почти одинаковую температуру в течение всего года.

Одним из способнейших, хотя и одностороннейших экспериментаторов был Папен, которого можно назвать скорее прожектером изобретателем чем физиком-теоретиком. ДЕНИ ПАПЕН родился в Блуа в 1647 г. и обучался первоначально медицине в Париже. Вскоре, однако, он, вероятно, исключительно занялся физикой, так как в 1673 г. он уже был помощником Гюйгенса. Когда гонения против протестантов во Франции стали усиливаться, Папен, будучи кальвинистом, переселился в 1680 г. в Лондон и здесь был некоторое время ассистентом Бойля. В 1688 г. он стал профессором математики в Марбурге, в 1695 г. переехал в Кассель, а в 1707 г. снова вернулся в Лондон. С этих пор дальнейшая судьба его мало известна. Он умер в Англии в 1712 г.

Первое сочинение Папена «Nouvelles expériences du vide avec la description des machines servant a les faire» (Париж, 1674) заключает в себе главным образом описание приборов, служивших при опытах, которые Папен производил совместно с Гюйгенсом, и изложением полученных ими результатов. Самое сочинение посвящено Гюйгенсу. В посвящении Папен говорит: «Опыты эти принадлежат вам, так как почти все они были произведены мною по вашей мысли и по вашим указаниям. Но так, как мне известно, что они служили для вас простым развлечением и что вы едва ли захотели бы вверить их бумаге, а тем менее публиковать, то я не боюсь навлечь на себя ваше неудовольствие, приняв на себя их описание». В упомянутом сочинении находится описание воздушного насоса с тарелкой и цилиндрическим стеклянным приемником, а также с барометрическим прибором под последним для определения степени разрежения воздуха. Во всем остальном воздушный насос представлял полное сходство с бойлевским. Ход от тарелки к поршню закрывался краном, отверстие в поршне вместо металлической пробки закрывалось просто пальцем; доступ воздуха по примеру Герике преграждался водой. Папен определенно приписывает этот аппарат Гюйгенсу, устроившему его по типу бойлевского воздушного насоса; а из одного письма Гюйгенса Герланд сверх того заключает, что Гюйгенс прибавил тарелку и приемник к воздушному насосу уже в конце 1661 г.

В упомянутом первом сочинении Папена помещено важное наблюдение, что температура кипения зависит от давления и что при низком давлении вода требует значительно меньшего нагревания для кипения, чем при высоком. Герланд 2 сверх того приписывает Папену наблюдение, что сжатый воздух при своем расширении значительно охлаждается. «Когда кран был открыт и воздух, сжатый в приемнике (в подводном судне), стал выходить в атмосферу, показался густой туман, происхождение которого не могли в то время объяснить ни Папен, ни Гюйгенс». Но если это так, то вряд ли правильно приписывать Папену наблюдение охлаждения воздуха при разрежении, тем более что то же явление было замечено раньше первыми изобретателями воздушного насоса; например Герике, знал, что при разрежении воздуха под колоколом образуются пары. Но Нолле3 еще в 1740 г. не находил другого объяснения для образования паров в подобных случаях, как в соединении разнородных частиц, находящихся в воздухе. Повышением температуры кипения под высоким давлением Папен воспользовался в очень скором времени. В книге «A new digestor of softing bones containing the description of its make and use in kookery» (Лондон, 1691) 4 он описал устройство котла, известного под его именем. Котел этот имеет ту важную особенность, что он снабжен предохранительным клапаном, а именно рычажным клапаном с перемещающимся противовесом. Папенов клапан был впоследствии принят без изменения для котлов паровых машин. После того как Папен поработал в 1681—1682 гг. в Лондоне совместно с Бойлем, последний опубликовал полученные ими результаты во втором прибавлении к своим «New experiments» под заглавием: «A continuation of new experiments physico-mechanical touching the spring and weight of the air» (Лондон, 1682) 5. Папен со своей стороны сделал то же несколько лет спустя в прибавлении к своему трактату о котле, под заглавием: «A continuation of the new digestor of hones» (Лондон, 1687), и о том же вопросе появилась статья Папена в «Acta eruditorum» (1687).

Трудно сказать, кому из двух ученых принадлежит первенство открытий, описанных в этих работах, но при отсутствии каких-либо на этот счет сведений этот вопрос следует разрешить скорее в пользу молодого Папена. Воздушный насос, описанный здесь, имеет, кроме тарелки еще и другое важное усовершенствование, именно перепончатый клапан взамен крана. Цилиндр, как вообще в насосах Бойля, расположен снизу, но поршень приводится в движение не зубчатый приспособлением, а педалью, что, конечно, не представляет улучшения.

Приблизительно в то же время Кристоф Штурм устроил воздушный насос с клапанами и описал его в своем «Collegium experimental» (Нюрнберг, 1676—1685). У него клапаны конические, один на дне цилиндра, другой в поршне. Воздушный насос с кранами можно было употреблять как для разрежения, так и для сгущения воздуха. Но когда начали строить воздушные насосы с клапанами, пришлось конструировать особые нагнетательные насосы. Подобный прибор, вполне сходный с применяемыми в настоящее время насосами, т. е. такой, где в основании поршня клапан открывается внутрь, а в верхней крышке цилиндра находится отверстие, описан Бойлем в упомянутом сочинении.

Говорят, что Бойль или Гук устроили насос с двумя цилиндрами, но удобный для работы вид ему придал Гауксби. Последний описал подобный насос в своем «Course of mechanical, optical, hydrostatical and pneumatical instruments» (Лондон, 1709). В этом насосе было по одному клапану в каждом поршне и по одному клапану на дне каждого цилиндра.

Насосы с кранами получили, наконец, другое важное видоизменение. Голландец Волферт Сенгверд (1646—1724) в своей «Philosophia naturalis» (Лейден, 1685) описал прибор совершенно нового устройства, изобретенный им еще в 1675 г., но сконструированный впервые в 1679 г. Цилиндр здесь лежит наклонно, клапанов вовсе нет; их место заступает единственный кран, известный двухходовой кран Сенгверда. Насосы этой формы распространились очень быстро и имели особенный успех в Германии, где их изготовлял лейпцигский механик Леопольд.

Около середины 80-х годов XVII столетия были достигнуты значительные улучшения в устройстве МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ, хотя до совершенства не удалось еще довести ни одного из них. Упомянутый выше альтдорфский профессор И. Кристоф Штурм (1635—1703), в своем «Collegium experimentale sive curiosum» описал уже дифференциальный термометр, изобретателем которого обыкновенно считается Лесли. Вильям Молине (1656—1698, богатый дублинец) предложил в «Phil. transactions» новый гигрометр. Последний состоял из пенькового шнурка около 4 футов длины, к нижнему концу которого была прикреплена фунтовая гиря с показателем. Штурм устроил гигрометр с горизонтальным деревянным диском и отвесной кишечной струной, с показателем наверху. Даленсе описал в «Traite des barométres, thermométres et hygrométres» (Амстердам, 1688) прибор, состоящий из бумажной или кожаной полоски, слабо натянутой между двумя медными столбиками, посредине которой подвешен груз. Еще другие, например Бойль, употребляли в виде гигрометра губку, пропитанную гигроскопическим веществом (раствором нашатыря) и уравновешенную на весах гирями. Все эти приборы были до известной степени пригодны и, вероятно, точнее флорентийского сгустительного гигрометра, где едва удавалось собирать в измерительный сосуд всю сгущенную влагу; однако для всех них оставалась недоказанной принятая пропорциональность между изменениями показаний гигрометра и увеличением атмосферной влажности; во всяком случае, показания различных приборов были несравнимы между собой.

К достижению последнего условия усердно стремились и при устройстве термометра, стараясь найти постоянные точки для деления; но здесь успех пока еще не соответствовал усилиям. В упомянутом выше сочинении Даленсе предложил, сверх известной уже флорентийцам постоянной точки таяния льда, принять еще температуру плавления коровьего масла в качестве второй постоянной точки шкалы; но это предложение, как и другое, сделанное в том же направлении, не могло быть принято по легко понятным причинам. Галлей около этого времени тоже занимался устройством термометров; впрочем, и ему не удалось придти к целесообразному делению, хотя ему было известно постоянство точки кипения воды. Для сравнения он наполнил свои термометры ртутью и спиртом. Он пришел к заключению, что спирт вследствие большого расширения пригоднее для термометров, чем ртуть, и предложил взять точку кипения спирта в качестве высшей точки, а температуру глубоких погребов — в качестве низшей точки деления термометрической шкалы. Его предложение могло способствовать усовершенствованию термометра не больше других. Хотя Галлей утверждает, что постоянство точки кипения жидкостей было ему известно уже в мае 1688 г., но наблюдения свои он напечатал только в 1693 г. в «Phil. transactions» под заглавием «An account оf several experiments made to examine the nature of the expansion and contraction or fluids by heat and cold in order to ascertain the divisions of the thermometer».