Для того чтобы освободиться от старых укоренившихся понятий и усвоить новые взгляды, противоречащие привычным, в тех случаях, когда это новое прямо не диктуется непосредственным наблюдением, для этого даже лицу, сделавшему это новое открытие, требуется известное, более или менее продолжительное время. Вот почему это вовсе не так странно, как зачастую потом кажется, что всеобщее признание какой-либо гипотезы заставляет себя долго ждать, даже в тех случаях, когда гипотеза эта составляет настоятельную потребность и подтверждается в достаточной мере наблюдением. Закон косности действует и в умственной сфере, и если какая-либо теория освящена авторитетом и временем, то низвергнуть ее можно тоже только при посредстве авторитета и времени. Для трех с лишком поколений теория истечения света служила твердой опорой, удобной исходной точкой для расчетов; великий Ньютон ее установил; знаменитые оптики пользовались ею с большим успехом; она победоносно выдержала многократные нападения сильных противников. Неужели же следовало теперь, при новом нападении, уступить без боя свой надежный оплот? Не следовало ли надеяться, что и на этот раз, как прежде, удастся отразить нападение? — Как будто все говорило в пользу последнего.

Передовой боец в борьбе против старой теории света, Томас Юнг соотечественник Ньютона, будучи еще молодым студентом медицины, написал работу по оптике «Observations on vision» (Philosophical Transactions, 1793) («Наблюдения над процессом зрения»), посвященную впрочем, одному процессу зрения и главным образом аккомодации глаза. Второй трактат «Outlines of experiments and inquiries respecting sound and light» (Philosophical Transactions, 1800) («Опыты и проблемы по звуку и свету»), опубликованный им по окончании курса медицинских наук, относился преимущественно к акустике, но в одной из 16 глав он коснулся и вопросов оптики. Глава эта, десятая по счету, озаглавлена «Of the analogy between light and sound» («Об аналогии между светом и звуком»). В ней указывается на две слабые стороны теории истечения света. «Все световые лучи, происходят ли они от слабой электрической искры, от удара двух кремней, от ничтожнейшей степени ощутимого глазом накаливания, все они распространяются с одинаковой скоростью. Какое же основание может дать теория истечения для того, чтобы все эти разнообразные источники света выбрасывали из себя светящиеся частицы с равной скоростью?». И, далее, каким образом можно на основе этой гипотезы объяснить то обстоятельство, что при переходе лучей (имеющих согласно этому воззрению совершенно одинаковый состав) из одной среды в другую, более прозрачную, часть их постоянно отражается, а другая проникает в новую среду? Напротив, с точки зрения волновой теории света, оба эти явления легко объясняются плотностью эфира, которая в одной и той же среде повсюду постоянна, а в различных средах различна. Правда, слабой стороной последней теории все-таки остается рассеяние цветов при преломлении света (дисперсия), но можно надеяться, что при дальнейшем развитии механики упругих жидкостей и это затруднение будет устранено. Во всяком случае, превосходные опыты графа Румфорда, нанесшие такой решительный удар современному учению о теплоте, говорят в пользу последней, а не первой теории.

Следующая одиннадцатая глава «Of the coalescence, of musical sounds» («О созвучии музыкальных тонов»), несмотря на то, что она совершенно не относится к свету, приобрела еще большее значение для его теории, чем предыдущая. Капитальным открытием, создавшим новую эпоху в оптике и сделавшим Юнга не поборником, а преобразователем теории оптики, была интерференция волнообразных движений. Самое это название принадлежит ему, и все явление в общем виде было им же впервые ясно установлено и подробно разъяснено. На видимых глазом водяных волнах, разумеется, уже и раньше замечали сглаживание холмов и долин всякий раз, когда обращали внимание на это движение, но никто не придавал особенного значения этому явлению, и никто не входил в подробное его рассмотрение. Так, например, с’Гравезанд в своем обширном сочинении «Physices elementa matematicae» (1748) («Элементы математической физики») посвящает вопросу о столкновении различных систем волн только одно положение: «Движения различных волн не мешают друг другу, если движения эти происходят по различным направлениям». Юнг, напротив, подробно изучил перекрещивание различных систем волн, как одну из важнейших основных проблем физики и в результате этих исследований пожал удивительные плоды.

В упомянутой выше главе он, прежде всего, возражает против мнения Смита, будто колебания различных тонов могут быть совершенно независимы друг от друга, и, напротив, старается показать, каким образом одновременные звуковые волны должны складываться и вычитаться в различных точках пространства. С помощью графического сложения Юнг вместе с тем наглядно изображает колебания, которые в различных случаях могут возникнуть в результате совместного действия нескольких волн в одной точке, и из этого сложения колебаний выводит комбинационные тоны и биения. Дальнейшего применения этих опытов к оптике в названной работе Юнга не встречается. Но что именно эти идеи привели Юнга к твердой уверенности в правильности его оптических воззрений, доказывает его письмо, напечатанное в «Журнале Никольсона» (август 1801 г.). В этом письме он доказывает основательность своих возражений против «Гармоний» Смита, отражая неблагоприятные для него замечания д-ра Робайсона в «Encyclopaedia Britannica». Переходя затем к своим исследованиям над совпадением звуковых волн, он прибавляет: «но если бы даже они никому и не принесли пользы, я все-таки не считаю своего труда потерянным. Я льщу себя надеждой, что выводы по отношению к теория цветов, на которые они меня навели, бросят новый свет на интереснейшие отделы оптики».

Свои выводы Юнг в том же году, 12 ноября 1801 г., сообщил Королевскому обществу, и зачитанный им доклад «On the Theory of light and colours» («Теория света и цветов») был впервые напечатан в «Philosophical Transactions» в 1802 г. В этой работе он окончательно отказывается от теории истечения света. «Дальнейшее исследование цветов тонких пластинок в том виде, как оно изложено во второй книге ньютоновой оптики, превратило предпочтение, которое я уже раньше питал к волновой теории света, в глубокое убеждение в ее правильности и большой плодотворности — убеждение, значительно укрепившееся во мне с тех пор, благодаря моему анализу цветов тонко исчерченных тел».

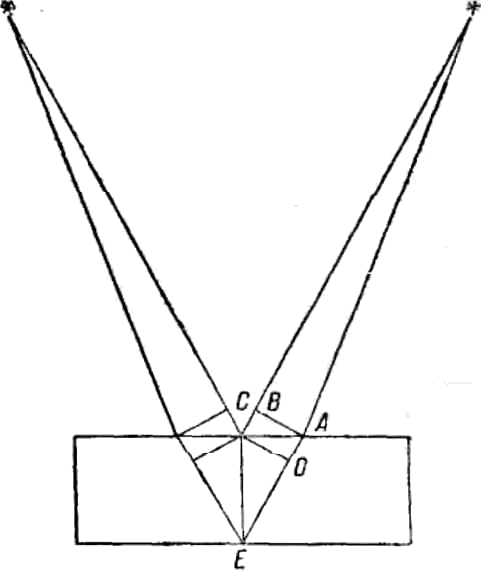

Действительно, эти цвета могут быть, без искусственных гипотез, объяснены только перекрещиванием различных систем волн. В Положении VIII Юнг описывает этот процесс в выражениях, сходных с прежним: «Когда два ряда воли различного происхождения вполне или хотя бы приблизительно совпадают по своему направлению, то движение, проистекающее из их соединения, является сочетанием движений, присущих каждому отдельному колебанию». Переходя затем к частным случаям, он прибавляет, что происшедшие таким образом результирующие движения должны быть всего сильнее, когда волны тождественны по своим фазам, и всего слабее, когда наибольшее прямое движение одной волны совпадает с наибольшим обратным движением другой волны; в последнем случае может даже произойти совершенное уничтожение движения, если оба колебания обладают одинаковой интенсивностью (черт. 6).

Представим себе, что два луча, исходящие из одного общего источника света, падают близко друг возле друга на прозрачную пластинку, причем, однако, один из них отражается от передней, а другой от задней поверхности пластинки. После отражения оба луча опять сблизятся и вместе упадут на сетчатую оболочку глаза, но только при этом луч, отразившийся от задней поверхности пластинки, отстанет приблизительно на двойную толщину последней. Поэтому оба луча, вообще говоря, уже не встретятся в прежнем колебательном состоянии, или в прежней фазе, и при действии на сетчатую оболочку они могут так же легко взаимно усилить друг друга, как и взаимно ослабить. Если удвоенная толщина пластинки будет как раз равна целой длине волны или кратному числу волн, то лучи в своем действии просто сложатся; если же эта толщина будет равна половине длины волны, то они взаимно уничтожатся. Наблюденные Ньютоном цветные кольца, получающиеся при наложении чечевицы на плоскую пластинку, тоже объясняются сложением двух лучей, более или менее различающихся по своим фазам соответственно величине промежутка между чечевицей и пластинкой. Так как в местах, где лежат максимумы или минимумы света, толщина промежуточного слоя должна быть четным или нечетным кратным четвертой доли длины волны, то на основании измеренных Ньютоном толщин промежуточного слоя легко вычислить длину световых волн. Юнг получил этим путем следующую таблицу: Таким же точно образом, как цвета тонких пластинок, Юнг объясняет и цвета тонко исчерченных поверхностей, например, на микрометрах, а именно соединением двух световых лучей, отражающихся от обеих сторон каждой из прочерченных на стекле микрометрических линий. Дифракционные цвета, появляющиеся на экране при прохождении света через узкую щель, Юнг здесь тоже объясняет соединением света, прямо проходящего через щель, со светом, отраженным от края щели; впрочем, в упомянутой работе он не входит в более подробное рассмотрение этого явления.

В этой своей работе Юнг еще не дает настоящему явлению названия интерференции. Глагол interfere (мешать, вмешиваться) в применении к световым лучам он впервые применяет год спустя в исследовании «An account of some cases of the production of colours not hitherts described» («Изложение нескольких до сих пор, не описанных случаев получения цветов»), напечатанном в Philosophical Transactions, 1802 и доложенном в заседании Королевского общества 1 июля 1802 г. Существительное Interference появляется еще годом позже в последнем из капитальных сочинений, относящихся к данной области, «Experiments and calculations relative to physical optics» («Опыты и исчисления, относящиеся к физической оптике»), помещенном в Philosophical Transactions, 1804 и доложенном Королевскому обществу 24 ноября 1803 г. В первой работе Юнг разбирает подробнее явления дифракции. На пути световых лучей, проходящих через узкую щель, он натягивает волосы, шелковые нити, шерстяные волокна и подобно тому, как это было и раньше, наблюдает, цветные полосы по бокам тени, но, сверх того, он наблюдает, и цветные полосы внутри самой тени от волоса и т. д. Первые он по-прежнему объясняет интерференцией прямого света и света, отраженного от краев тела; вторые — интерференцией лучей, изгибающихся при прохождении по обе стороны тела, от которого получается тень. В соответствии с этим в середине тени проходит белая линия, а по обе стороны ее располагаются отдельные цветные полосы соответственно разностям пути световых лучей, проходящих с обеих сторон. Подобным же образом Юнг объясняет цвета так называемых mixed plates, т. е. цвета, получающиеся при наливании двух несмешивающихся жидкостей, воды и масла, в промежуток между стеклянной пластинкой и чечевицей; за этим следует чрезвычайно важная поправка к теории цветов тонких пластинок. Так как согласно последней теории цвета образуются вследствие интерференции лучей, отраженных от обеих поверхностей пластинок, то при отражении от бесконечно тонкого слоя должен был бы получаться белый цвет, так как в данном случае, в сущности, не имеется разности пути обоих лучей, а, следовательно, нет и разности фаз. Между тем, в действительности в месте соприкосновения стеклянной чечевицы со стеклянной пластинкой получается, наоборот, черное пятно. Это заставило Юнга предположить, что при отражении от одной из поверхностей колебание замедляется на половину длины волны, другими словами, что движение колебаний принимает обратное направление, и потому, несмотря на отсутствие разности в длине пути, лучи взаимно гасят друг друга. По аналогии с ударом упругих тел, он пришел к выводу, что это изменение направления совершается при переходе в более плотную оптическую среду, стало быть, в тех случаях, когда на задней поверхности этой пластинки существует тонкая пластинка из воздуха, заключенного между стеклянными стенками, К его большому удовлетворению эта теория его подтвердилась и на другого рода опытах. Налив в промежуток между чечевицей из кронгласа и пластинкой из флинтгласа каплю сассафрасового масла, которое по оптической своей плотности лежит посредине между обоими упомянутыми сортами стекла, Юнг получил белое центральное пятно, а все дополнительные цвета пластинок в проходящем свете оказались вполне соответствующими его гипотезе.

В своей работе 1804 г. Юнг снова возвращается к дифракции. Он измеряет при различных условиях ширину цветных полос и находат, что выводимые отсюда интервалы приступов 1 усиления или погашения света очень близко согласуются с теми, которые получаются от цветных колец тонких пластинок, и что уже одно это обстоятельство должно заставить относить оба явления к одной и той же причине, именно к интерференции света. Юнг объясняет, далее, интерференцией света и так называемые дополнительные радуги, которые наблюдаются иногда на внутренней стороне главной радуги и на наружной стороне побочной. В заключение он пытается распространить свой принцип интерференции и на темные световые лучи, химические, на которые впервые обратили внимание Риттер и Уолластон, и на тепловые лучи, исследованные Гершелем. По отношению к химическим лучам эта попытка ему удается: при соответствующих опытах он рассматривает ньютоновы цветные кольца не непосредственно, а проектируя их на бумагу, пропитанную азотнокислым серебром. Юнг наблюдает при этом три явственных темных кольца, размеры которых подтверждают ему аналогию между видимыми и невидимыми лучами. Что же касается темных тепловых лучей, то за отсутствием достаточно чувствительного термометра ему не удается на них открыть схожих явлений.

Все свои возражения против теории истечения и все свои доводы в пользу волновой теории Юнг еще раз обстоятельно излагает с 39-й лекции своих «Lectures of natural philosophy» («Лекции по физике») и вновь указывает на возможность сделанного им открытия интерференции света для установления связи между столь различными с виду явлениями, как дифракционные цвета, цвета тонких пластинок и т. п. По его мнению, только на основе этого принципа возможен дальнейший прогресс оптики; но вместе с тем он признает, что только время и дальнейшие наблюдения могут полностью подтвердить его теорию или же доказать полную ее несостоятельность.

Юнг имел все основания возлагать надежды на будущее, так как прием, оказанный его работам в настоящем, оставлял желать лучшего. Генри Бругем в солидном журнале «Edinburg Review» (1803) отозвался очень неодобрительно об исследованиях Юнга. Он не мог в них найти не только ничего заслуживающего названия открытия, а даже просто названия научного опыта. В заключение своего отзыва он счел долгом обратить внимание Королевского общества на то, что в последнее время оно в своих изданиях стало отводить стишком много места поверхностным и бессодержательным статьям. Правда, с другой стороны, Уилльям Гайд Уолластон в докладе, прочитанном им перед Королевским обществом 24 июня 1802 г., отметил, что данные Гюйгенсом построения двойного преломления в известковом шпате гораздо точнее ньютоновых и что вообще гюйгенсова теория колебаний, вновь с успехом разрабатываемая Юнгом, в своих выводах настолько хорошо согласуется с результатами прямых опытов, что, во всяком случае, она заслуживает более внимательного обсуждения и более общего признания. Бругем, разумеется, не мог примириться с этим; ему было неприятно «видеть, что исследователь столь точный и проницательный становится на сторону странной теории колебаний». И с этим суровым приговором 24-летнего критика большинство, по-видимому, согласилось. Английские ученые, заслушав доклад Юнга, без всяких дискуссий, прямо переходили к очередным делам (даже Уолластон пытался впоследствии занять нейтральное положение между обеими теориями); немцы переводили его работы, не применяя их к делу; французы же либо вовсе их не знали, либо ограничивались самым поверхностным знакомством с ними. Юнг впоследствии сам приписывал свой неуспех своеобразному, непохожему на обычный, способу его изложения. И действительно, его изложение скорее кратко, чем удобопонятно, не легко поддается общему охвату по способу расчленения вопроса и отклоняется от общепринятого пути, как в описании опытов, так и в математическом выводе результатов. Тем не менее, все это составляет лишь побочную причину недоброжелательного отношения к его трудам. Главная же причина заключалась в указанном выше моменте косности, присущем всякой укоренившейся теории, а также в немалой степени и в самой теории Юнга. Объяснение цветов интерференцией только двух световых лучей не было достаточно правдоподобным и, как оказалось впоследствии, не вполне точно в своих выводах.

Потеря половины волн при отражении была гипотезой нисколько не лучше ньютоновых «приступов»; наконец, теория Юнга была совершенно неприменима для объяснения явлений поляризации, которая в это время, благодаря новым открытиям, снова выступила на передний план. При таких условиях и несомненной плодотворности принципа интерференции, даже в случае общего признания его, было недостаточно, чтобы обеспечить перевес за волновой теорией. Юнг сам, ввиду поразительно быстрого накопления новых фактов в области оптики, начал постепенно терять твердую веру в безусловную непогрешимость своей волновой гипотезы и, после тщетных усилий согласовать явления поляризации со своей теорией, казалось, был готов отступить от нее. Поэтому теперь окончательная победа теория истечения света казалась более близкой, чем когда-либо раньше, несмотря на постоянно возрастающее число и сложность гипотез, вызываемых открытием каждого нового явления. 4 января 1808 г. Парижская академия объявила на премию следующую задачу: дать математическую и подтверждаемую опытом теорию двойного преломления, испытываемого светом при прохождении через различные кристаллические вещества. Малюс принялся с живым интересом за решение этой задачи и в короткое время пришел к открытиям первостепенной важности. Однажды вечером, рассматривая случайно сквозь кристалл известкового шпата отражение заходящего Солнца от окон Люксембургского дворца, находившегося против его квартиры, он заметил, что кристалл вместо обычных двух изображений дает только одно изображение Солнца. Так как вскоре наступила ночь, то он продолжил этот опыт над пламенем свечи, которое он отражал от поверхности воды и зеркала. И здесь при известных условиях шпат давал только одно изображение пламени; если же получалось два изображения, то они не были, как при прямом свете, одинаковой яркости, а при вращении кристалла яркость изображений изменялась таким образом, что максимум яркости одного из них всегда совпадал с минимумом яркости другого. Это наблюдение побудило его предпринять тщательное исследование света, отраженного от гладкой поверхности различных прозрачных тел, при помощи двойного шпата. При этом он не только нашел, что все прозрачные тела вообще сообщают свету это замечательное свойство, но что, кроме того, способность эта бывает выражена сильнее или слабее, в зависимости от большего или меньшего угла отражения, и что, наконец, при известном угле отражения — различном для каждого вещества — минимальная яркость изображения может быть ослаблена до полной темноты. Полученные при этом явления оказались совершенно сходными с теми явлениями, которые наблюдаются при рассматривании светящейся точки сквозь два наложенных друг на друга кристалла известкового шпата, когда один из кристаллов при этом вращают; но только в последнем случае получаются четыре изображения вместо двух, наблюдаемых при отражении. В свое время Ньютон при рассмотрении этого явления высказал предположение, что, по-видимому, луч обладает различными свойствами с различных своих сторон. Малюс остановился на этой идее, представляющей собою простое выражение фактической стороны явления, и, наконец, находясь под влиянием электрических и электрохимических открытий, волновавших в то время весь ученый мир, стал рассматривать эти стороны светового луча как полюсы, а лучи, у которых проявляется подобное различие сторон, назвал поляризованными, и все явление в целом поляризацией света. Эти названия, несмотря на сомнительную их правильность, стали вскоре общепринятыми.

Малюс впервые определил полярность светового луча посредством кристалла известкового шпата; но вскоре он нашел, что полярность может быть установлена и при помощи зеркал. Для этой цели он направил лучи, полностью поляризованные одним зеркалом, на вторую зеркальную поверхность, расположенную по отношению к падающему лучу под таким же углом, как первое зеркало, и стал поворачивать второе зеркало вокруг этого луча, как вокруг оси, сохраняя, однако, прежний его наклон. При этом оказалось, что когда обе зеркальные поверхности были расположены параллельно друг другу, то получалось полное отражение светового луча, когда же плоскости зеркал были взаимно перпендикулярны, то отраженный луч полностью проходил во второе зеркало. Малюс воспользовался этим именно явлением для определения поляризации. «Я называю этим именем (поляризованным) световой луч, который при одинаковом угле падения на прозрачное тело обладает свойством или быть отраженным, или же уклониться от отражения, обратившись к телу другой своей стороной; эти стороны или полюсы светового луча расположены всегда под прямым углом друг к другу». Отраженный от прозрачной поверхности полностью поляризованный световой луч называется поляризованным «по отношению (par rapport) к плоскости падения». После этого Малюс продолжал доказывать с возрастающей убедительностью, что это видоизменение световых лучей, которое вызывается отражением и двойным преломлением, совершенно тождественно и, следовательно, составляет общее свойство светового луча. Оба луча, выходящие из кристалла известкового шпата, ведут себя по отношению к отражающей стеклянной пластинке при падении на нее под углом поляризации совершенно так же, как и лучи, поляризованные отражением. Когда главное сечение кристалла совпадало с плоскостью зеркала, то обыкновенный луч отражался полностью, а необыкновенным совсем не отражался; когда же зеркало, при сохранении прежнего наклона его к падающему лучу, поворачивали на 90°, то отношение менялось на обратное. Следовательно, обыкновенный луч был поляризован в направлении оси главного сечения, а необыкновенный — в плоскости, к ней перпендикулярной, или, как выражается Малюс, они были поляризованы в противоположном смысле (en sens contraire).

Первое сообщение о поляризации света путем отражения Малюс представил Французской академии 12 декабря 1808 г. в мемуаре «Sur une propriété de la lumiére réfléchie par les corps diaphanes» («Об одном свойстве света, отраженного от прозрачных тел»). В следующем затем более полном сочинении «Théorie de la double refraction de la lumiére dans les substances cristallines» («Теория двойного преломления света в кристаллических телах»), премированном академией в 1810 г., он изложил закон, носящий его имя: если плоскость поляризации луча, попадающего на известковый шпат, образует с главным сечением угол ![]() °, то интенсивность света обыкновенного преломленного луча равна произведению интенсивности падающего света на квадрат косинуса

°, то интенсивность света обыкновенного преломленного луча равна произведению интенсивности падающего света на квадрат косинуса ![]() , а интенсивность необыкновенного луча равна произведению интенсивности падающего света на квадрат синуса

, а интенсивность необыкновенного луча равна произведению интенсивности падающего света на квадрат синуса ![]() . В том же сочинении приведены наблюдения и измерения двойного преломления на многих других веществах, помимо известных уже известкового шпата и горного хрусталя, а именно: на арагоните, барите, стронциане, цирконе и т. д. В заключение Малюс доказывает, что при всяком двойном преломлении получается одна и та же поляризация света, так что поляризационные опыты дают совершенно тот же результат, как с известковым шпатом, и со всяким другим двояко преломляющим веществом; больше того, свет, поляризованный посредством одного кристалла, может быть анализирован при помощи кристалла другого вещества.

. В том же сочинении приведены наблюдения и измерения двойного преломления на многих других веществах, помимо известных уже известкового шпата и горного хрусталя, а именно: на арагоните, барите, стронциане, цирконе и т. д. В заключение Малюс доказывает, что при всяком двойном преломлении получается одна и та же поляризация света, так что поляризационные опыты дают совершенно тот же результат, как с известковым шпатом, и со всяким другим двояко преломляющим веществом; больше того, свет, поляризованный посредством одного кристалла, может быть анализирован при помощи кристалла другого вещества.

Поляризация света при простом преломлении была открыта Малюсом несколько позже и притом одновременно с Био. Доклады обоих ученых были прочитаны перед институтом Франции в один и тот же день 11 марта 1811 г. Однако Малюс раньше, чем Био, открыл следующие законы: преломленный свет всегда поляризован противоположно отраженному; оба противоположно поляризованных луча по своей интенсивности всегда равны между собой и, наконец, через простые стеклянные пластинки большая часть света проходит неполяризованной. В вышедшей вскоре затем работе «Sur les phénoménes qui accompagnent la réfléxion et la réfraction de la lumiére» («О явлениях, сопровождающих отражение и преломление света») Малюс указывает способы, каким образом можно определить отношение проходящего неполяризованного света к поляризованному, и затем переходит к отражению от металлов. Единственное различие между обыкновенным и металлическим отражением заключается, по его мнению, в том, «что прозрачные тепа пропускают сквозь себя и преломляют весь свет, поляризуемый ими в одном направлении, а свет, поляризуемый в другом направлении, они отражают, между тем, как металлы отражают весь свет, поляризуемый ими и в том и в другом направлении».

Наконец в последнем сочинении Малюса «Sur l'axe de réfraction des cristaux et de substances organisées» («Об оси преломления кристаллов и организованных веществ») приведен метод, пользуясь которым, можно при помощи поляризации света определить направление оси в кристаллических веществах. Малюс помещает исследуемое вещество между поляризующим и анализирующим аппаратом (по большей части между необложенными стеклянными пластинками) и наблюдает, изменяет ли вообще данное вещество проходящий через него свет и при каких положениях его получаются максимумы и минимумы изменений. Этими положениями и определяется положение главного сечения, а из двух подобных положений определяется и направление оси. В результате подобного исследования всех прозрачных минералов и всех кристаллизующихся химических препаратов, Малюс установил, что все эти тела обладают способностью двойного преломления «за исключением только веществ, которые кристаллизуются кубами или правильными октаэдрами». Это наблюдение, отмечает он, весьма полезно при определении форм кристаллов. Так, например, лед по своей кристаллической форме не может быть правильным октаэдром, как это раньше предполагали, так как он обладает кристаллизационной осью. Но при этом замечательно, что и все организованные, растительные и животные тела обнаружили свойства кристаллов с двойным преломлением света.

Малюс убежден, и притом с полным основанием, что он указал все методы, могущие служить для правильного описания и измерения поляризационных явлений. Что же касается теории этих явлений, то, по крайней мере, в последних своих работах, он обходит их совершенным молчанием. Он приводит лишь одни результаты наблюдений, и законы, указываемые им, всегда выведены чисто индуктивным путем; даже в самом описании своих наблюдений он избегает какого бы то ни было выражения, которое имело бы сколько-нибудь гипотетическую окраску. В работах, предшествовавших его исследованию о двойном преломлении, он является твердым сторонником теории истечения и затем в течение еще некоторого времени оставался на этой точке зрения. Возможно, что позже он убедился в неудовлетворительности господствующей теории, но не считал ни возможным, ни полезным искать новых теоретических основ. На это, по крайней мере, указывает одно место из его предпоследнего сочинения: «Наконец, эти новые явления приближают нас еще на один шаг ближе к истине, доказывая недостаточность всех гипотез, придуманных физиками для объяснения отражения света. Так, например, ни одна из этих гипотез не в состоянии объяснить, почему самый интенсивный световой луч, будучи поляризован, способен при известном наклоне полностью пройти сквозь тело и совершенно избежать частичного отражения, претерпеваемого обыкновенным светом».

И действительно, явления двойного преломления и поляризации света были весьма трудными загадками для любой из теорий света. Гюйгенс объяснял двойное преломление образованием двух волн — круговой и эллипсоидальной. Юнг выводил его из неравномерной упругости эфира в кристаллах по различным направлениям. Но каким именно образом световые лучи приобретают различные свойства и притом сохраняемые ими и по выходе из кристалла, каким образом происходит различие между неполяриэованными и поляризованными лучами и, далее, чем последние в свою очередь отличаются друг от друга — все это были вопросы, относительно которых сторонникам волновой теории пока приходилось молчать.

Положение защитников теории истечения представляло в этой области значительные преимущества. Согласно их учению, преломление света происходит вследствие притяжения частицами преломляющих тел световых молекул при приближении их на известное расстояние. Лаплас в этом смысле выводил двойное преломление из двоякого рода притяжения: из притяжения постоянного, которое действует на молекулы обыкновенного луча, и из притяжения переменного, которое действует на молекулы необыкновенного луча соответственно углу, образуемому этим лучом с оптической осью. Различие притяжений со своей стороны обусловливает различие скоростей обоих лучей, а из этих различных скоростей выводится, наконец, различная их преломляемость. Если ![]() — скорость обыкновенного луча,

— скорость обыкновенного луча, ![]() ' — скорость необыкновенного, U — угол, образуемый последним с осью, и, наконец, k — коэффициент, получающий различное значение для каждого прозрачного вещества, то, по Лапласу:

' — скорость необыкновенного, U — угол, образуемый последним с осью, и, наконец, k — коэффициент, получающий различное значение для каждого прозрачного вещества, то, по Лапласу:

Био впоследствии улучшил эту формулу, придав ей для оптически двуосных кристаллов следующий вид:

Вместе с тем он показал, что k может быть как положительным, так и отрицательным, и в соответствии с этим различал кристаллы притягивающие и отталкивающие. Если все эти предположения и носили отпечаток известной произвольности, будучи лишены основной взаимной связи, то все же они представляли ту выгоду, что позволяли объяснять подобным же образом и полярность световых лучей. Если световой луч состоит из отдельных молекул, то ничего не мешает приписывать этим молекулам различные полюсы сил и единую ось сил. Так как, далее, отражение и преломление света обусловливаются только притягательными и отталкивательными силами, действующими со стороны оптических сред на световые молекулы, то легко было представить себе дальнейший ход явлений. Именно: как при отражении, так и при преломлении оси световых частиц, расположенных в неполяризованиом свете во всевозможных направлениях, приводятся этими силами притяжения и отталкивания во взаимно параллельное положение, которое они затем и сохраняют; и, далее, поляризованный луч, в зависимости от положения этих осей относительно поверхности прозрачного тела, может быть либо вполне отражен, либо полностью пропущен; в луче же неполяризованном и то, и другое всегда имеет место одновременно. Какое положение имеет эта ось в световой молекуле, остается невыясненным или даже произвольным. Био, который с 1811 г. с большим успехом прилагал теорию истечения света к явлениям поляризации, принимал, что эта поляризационная ось при отражении совпадает с плоскостью падения луча.

Эта мысль о полярности световых частиц оказалась и в дальнейшем, после открытия новых и весьма сложных оптических явлений, весьма удачною. Араго прочел 11 августа 1811 г. во Французском институте доклад, озаглавленный «Sur une modification remarquable qu'eprouvent les rayons lumineux dans leurs passage a travers certains corps diaphanes» («О замечательном видоизменении, которое претерпевают световые лучи при их прохождении через некоторые прозрачные тела»), в котором он показал, что и при поляризации света в неокрашенном свете могут возникнуть цвета. Если поляризовать луч белого света, отразив его под углом в 35° (углом поляризации) от необложенной стеклянной пластинки, то он отражается совершенно без изменения от другой параллельной стеклянной пластики. Если поляризованный луч сначала пропустить перпендикулярно через тонкую, вполне прозрачную пластинку слюды, то от второй стеклянной пластинки этот луч отразится уже окрашенным. Характер окраски зависит от толщины слюдяной пластинки, но во всех случаях, при повороте анализирующей стеклянной пластинки на 90°. взамен затемнения, получающегося обычно без слюды, здесь получается окрашивание лучей в цвет, дополнительный к первому. Если в качестве анализатора вместо стеклянной пластинки взять кристалл известкового шпата, то явление остается тем же. Гипсовые пластинки дают те же цвета, как и слюдяные, но только более яркие; толстые пластинки горного хрусталя производят то же самое действие. Так как при скрещенном положении зеркал поляризационного аппарата, при отсутствии кристаллических пластинок вовсе не происходит отражения света, то вследствие внесения пластинок на пути света поляризационные оси световых частиц должны повернуться и выйти из своей плоскости поляризации; свет должен, по выражению Араго, деполяризоваться. Эта деполяризация должна, далее, зависеть от толщины пластинки и именно таким образом, что при очень большой и очень малой толщине деполяризации вовсе не бывает, а в известных пределах всякой данной толщине пластинки соответствует деполяризация лучей только определенного цвета. Дальнейшего объяснения указанных явлений Араго не дал.

Несколько лет спустя Юнг высказал убеждение, что и эти цвета происходят в результате интерференции, и именно от интерференции между обыкновенными и необыкновенными лучами, образующимися в тонких пластинках вследствие двойного преломления. Однако он не мог объяснить, почему для возникновения этих явлений, безусловно, необходима поляризация света. Био, который подробно занимался этими вопросами и в своих исследованиях 1812—1814 гг., и в своих учебниках физики, наоборот, приходит к весьма правдоподобному объяснению этих явлений с точки зрения теории истечения; к сожалению, ему здесь пришлось ввести еще одну новую гипотезу, которой он дал название подвижной поляризации. В своем «Учебнике экспериментальной физики» (IV, стр. 160, 161) он излагает теорию этой подвижной поляризации в трех положениях:

1. «Когда луч математически однородного света, поляризованный в определенном направлении, проходит перпендикулярно через тонкую пластинку рыбьего клея, то образующие его частицы проникают сперва до известной глубины, не изменяя своей первоначальной поляризации; затем при дальнейшем прохождении они начинают периодически колебаться вокруг оси своего поступательного движения, так что их ось поляризации переходит попеременно и в одинаковой мере то на ту, то на другую сторону оси кристалла или линии, к ней перпендикулярной, наподобие маятника, выведенного из вертикального положения и качающегося по обе стороны отвеса. Каждое из этих качаний происходит в толще 2е, постоянной для каждого вида света данной преломляемости; но первая толщина, где колебания начинают образовываться, вообще неодинакова для различных частиц, из которых состоит свет.

2. Для лучей другой преломляемости периодический интервал 2е изменяется в отношении, которое можно считать пропорциональным длинам приступов световых частиц.

3. Это колебательное движение прекращается, когда световые частицы, дойдя до второй поверхности пластинки, переходят в воздух или в другую среду, не участвующую в двойном преломлении.

Согласно этим положениям, после прохождения поляризованного света сквозь тонкую пластинку, плоскости поляризации различных цветных лучей уже не совпадают ни между собой, ни с первоначальной плоскостью поляризации. Плоскости поляризации различных содержащихся в белом свете цветных лучей оказываются несколько повернутыми относительно первоначальной плоскости поляризации и притом каждая из них на различную величину, вследствие чего при поворачивании анализатора или поляризатора, или же тонкой пластинки постоянно отражаются или проходят насквозь различные цвета.

Произведенное Араго открытие хроматической поляризации было дальше разработано Брюстером, который, по его собственным словам, независимо от Араго и раньше, чем ознакомился с его работой, пришел к тем же результатам. Брюстер описал в особом сочинении «Treatise on New Philosophical Instrument» (Edinburg 1813) («О новых физических инструментах») круговые цветные кольца, пересеченные черным крестом, при прохождении сходящихся лучей поляризованного света через оптически одноосные кристаллы, вырезанные перпендикулярно к оси, как берилл, изумруд, рубин и др. Об открытии фигур, наблюдаемых при тех же условиях на двуосных кристаллах, он сообщил в Philosophical Transactions в следующем году. Здесь он обращает внимание и на то обстоятельство, что по этим фигурам можно легко различить одно- и двуосные кристаллы и что к числу первых принадлежат только ромбоэдр, правильный гексаэдр, квадратный октаэдр и квадратная призма. Однако это открытие было сделано не одним Брюстером, приведенные выше фигуры были им определены неточно и объяснение их им не было найдено. Уолластон в 1814 г., Био и Зеебек в 1815 г., по крайней мере, частично, но, во всяком случае, самостоятельно, пришли к тем же результатам. Впервые Джон Гершель в 1820 г. доказал, что изохроматические кривые в двуосных кристаллах имеют форму лемнискат. Био первый попытался вывести эти явления чисто теоретически, причем с большой ловкостью и не без успеха подвел их под свою гипотезу подвижной поляризации.

Тем не менее, усилия Био становились все более безнадежными. Вследствие обилия работ над этими «великолепнейшими из всех явлений в области физики», теории истечений приходилось удовлетворять стольким запросам, что даже в искусных руках такого физика, как Био, она уже оказывалась недостаточно гибкой и податливой. Уже Малюс открыл, что световой луч, проходя через слои прозрачных пластинок, разделенных тонкими слоями воздуха, поляризуется перпендикулярно к плоскости преломления. Брюстер наблюдал то же явление на некоторых каменистых породах, имеющих слоистое строение, например на агате и др. Но Био в 1816 г. открыл подобную же особенность на турмалине, по виду совершенно однородном. Именно, он нашел, что хотя тонкие пластинки этого кристалла еще способны двояко преломлять свет, но более толстые пропускают только необыкновенный луч, обыкновенный же поглощают. Ввиду этого уже он предлагал для более удобного наблюдения поляризации в кристаллах брать две турмалиновые пластинки, хотя ему и не удалось разъяснить этой странной особенности турмалина.

В упомянутой выше работе о цветной поляризации (1811) Араго указал, что пластинка горного хрусталя в 6 миллиметров толщины, поставленная между поляризаторов и анализатором, дает те же цвета, как и тонкая слюдяная пластинка, — с той лишь разницей, что вращение слюдяной пластинки изменяет цвета совершенно так же, как вращение анализатора, между тем как вращение пластинки хрусталя остается без всякого влияния. Био нашел, что эти цвета толстых пластинок, подобно цветам тонких пластинок, происходят от вращения плоскости поляризации, которое, однако, в данном случае не имеет периодического характера, как у последних, но является постоянным и пропорционально толщине пластинок. Био установил, сверх того, что некоторые породы горного хрусталя всегда отклоняют плоскость поляризации влево, а другие — вправо, и что многие жидкости обладают подобной же способностью, хотя и в меньшей степени, чем кристаллы. Однако ему не удалось дать дальнейшего объяснения этих замечательных свойств упомянутых веществ. To же следует сказать и о металлическом отражении. На отличие его от стеклянного обратил внимание уже Малюс; Араго и в особенности Брюстер изучили его более подробно. Био, которому последний сообщал в письмах свои наблюдения, пытался объяснять их особенности соединением постоянной и подвижной поляризации; но и в данном случае он не мог придти к положительному результату.

В заключение всего сказанного нам остается еще упомянуть о другой атаке, направленной против ньютоновской оптики, а именно о теории цветов Гете, и притом не только потому, что это нападение исходило от столь выдающейся личности, но и потому, что, несмотря на неверную свою основу, оно представляло собою искусную и талантливо проведенную систему и в конечном результате не осталось без пользы для науки. К своим оптическим исследованиям Гете пришел в результате своих наблюдений над действием красок в живописи. В бытность свою в Риме, при близких и частых своих сношениях с художниками, он возымел желание установить твердые точки опоры и научные законы для определения воздействия различных цветов на наш глаз. Он стал искать в теориях оптики, в работах Ньютона и его последователей пояснения и принципиальной опоры для общепринятого различия между холодными и теплыми красками, для предугадываемого «непосредственного родства голубого с черным», для гармонии цветов вообще, но совершенно безуспешно. Тогда он решился лично повторить относящиеся сюда опыты Ньютона, которых ему в свое время не удалось увидеть в университете (так как их постоянно откладывали до наступления солнечных дней), и выяснить, что они могут дать для его целей. По возвращении в Веймар, он для этого взял на время у гофрата Бюттнера различные оптические приборы; но, отвлеченный другими занятиями, он долгое время не принимался за свое исследование до того момента, когда Бюттнер, наконец, прислал нарочного за своими приборами. Гете было неприятно возвращать вещи, не использовав их ни разу, и потому он решил тотчас же сделать хотя бы один опыт. Взяв стеклянную призму, он стал смотреть сквозь нее на стену комнаты, целиком окрашенной в белый цвет; при этом он, невзирая на преломление, которое должно было иметь место, не заметил абсолютно никаких цветов, решительно ничего, кроме простого белого цвета, за исключением цветной каймы на границе между стеной и окном. Итак, решил Гете, Ньютон в основном пункте все-таки неправ: образование цветов не связано обязательно с преломлением, а стало быть, и происхождение цветов не связано необходимым образом с преломлением.

Это наблюдение показалось Гете спасением, так как ньютоновское учение об образовании белого света путем слияния различных цветных лучей он считал чудовищным предположением и основной помехой для всякой рациональной теории цветов. По Ньютону, каждый луч света сам по себе окрашен, причем свет бывает красным, желтым, зеленым, голубым, фиолетовым, в зависимости от величины частиц, истекающих из светящегося тела. Но каким образом,— спрашивал Гете, — голубой свет с его более мелками частицами может производить на наш глаз впечатление меньшей яркости, и почему желтые и красные лучи с их более крупными частицами производят впечатление теплых цветов? Вообще, чем обусловливается гармоническое сочетание некоторых цветов, или же то, безусловно, неприятное ощущение, которое мы получаем от составления других цветов, если особенности цветов зависят только от величины световых частиц? Наконец возможно ли, чтобы цвет, кажущийся нам наиболее чистым и однородным, именно белый свет, в каждом отдельном тончайшем луче слагался по меньшей мере, из семи лучей различных по величине световых частиц, соответствующих отдельным цветам? Нет, белый и черный цвет представляют две основные противоположности, два полюса, как свет и тьма; они содержатся в известном соединении в каждом цвете и обусловливают своим соединением все цвета. Следовательно, по отношению к белому и черному цвету нельзя и ставить вопрос об их разложении. Самому Ньютону ни разу не удилось получить из смешения различных цветов белого цвета, а лишь более или менее серый,— неопровержимое доказательство, что цвета в своей совокупности не образуют белого цвета, а происходят от смешения света и темноты. Наконец, Ньютон совершенно упустил из виду, что наш глаз способен самостоятельно вызывать цвета. Ньютон относит образование цветов именно только к одному свету, между тем, как на самом деле наш орган зрения, несомненно, принимает значительное участие в их возникновении. Таким образом, учение Ньютона о цветах заключает в себе столько невероятного и неправдоподобного, что оно немногим лучше отсутствия всякого учения; оно, без сомнения, должно быть оставлено, как только появится новая теория, которая более правдоподобно и полно объяснит природу цветов. Такую теорию Гете видел в своем учении о цветах.

Полярные противоположности, свет и тьма, приводят наш глаз в два совершенно противоположных состояния — в состояние высшего напряжения и невосприимчивости и в состояние высшего расслабления и восприимчивости. Оба эти состояния продолжаются еще некоторое время после прекращения внешнего раздражения, но наш глаз всегда стремится перейти из каждого из этих двух состояний в другое. Цвета в этом отношении соответствуют крайним противоположностям и образуют средние контрасты, которыми сглаживаются крайние. Глаз «вынужден оказывать известного рода противодействие, которое, противопоставляя крайности крайность, а среднему среднее, соединяет тотчас же противоположности и стремится к одному целому в чередовании, а равно в совместности и одновременности». Если через узкое отверстие в ставне пропустить луч света в темную комнату на белый лист бумаги и пристально смотреть некоторое время на образовавшийся белый круг, а затем закрыть отверстие ставни, то в течение короткого времени мы еще будем продолжать видеть светлый круг. Но вместе с тем края его тотчас же окрасятся в желтый цвет, затем в пурпурный, который разольется по всему кругу, между тем как края станут голубыми; затем голубой цвет, в свою очередь, займет все поле, края же начнут постепенно темнеть, и, наконец, темнота уничтожит всю картину. Цвета, образующиеся здесь последовательно один за другим, глаз способен вызвать и одновременно; например, если пристально рассматривать зеленое пятно на белом поле, то последнее вскоре окрашивается в пурпурный цвет. Морские волны, которые на освещенной стороне кажутся зелеными, на теневой стороне окрашены в пурпурный цвет, а для человека, идущего по зеленому лугу, стволы деревьев и тропинки получают нередко красноватый оттенок — явления, которые пейзажисты уже давно бессознательно стали воспроизводить. Особенно хорошо заметны эти явления в цветных тенях. Если, например, посредством слабого солнечного луча (в сумерки) и пламени свечи получить две тени от палки, то тень, освещаемая пламенем свечи, получит желтую окраску, а другая противоположную — голубую. Если получить две тени от двух свечей и пламя одной из них окрасить при помощи стекла любого цвета, то тень от этой свечи будет нам всегда казаться окрашенной в противоположный цвет.

Описанные до сих пор цвета принадлежат непосредственно глазу и вызываются в нем как противодействие внешнему раздражению, вследствие чего Гете и называет их физиологическими цветами. Им противопоставляются постоянные, свойственные самим телам цвета, которые Гете называет химическими цветами. Середину между теми и другими занимают цвета, происходящие в глазу от прозрачных и самих по себе бесцветных тел, это — цвета физические. Причину последних Гете видит в том, что свет, попадающий в глаз, пройдя через мутную среду (более или менее прозрачное вещество), принимает, в зависимости от меньшей или большей мутности среды, желтый, желто-красный или красно-пурпурный оттенок и что темнота, рассматриваемая через более или менее освещенную мутную среду, кажется нам голубой, синей или фиолетовой. Следовательно, цвета не представляют собою различных по качеству световых лучей, а являются лишь разновидностью полусвета или полутени. Вышеописанные влияния мутных сред Гете считает первичными явлениями и подтверждает их различными примерами (окраска солнца дымом в горах, окраска вечерней и утренней зари, окраска отдаленных гор, ледников, явления флуоресценции и т. п.), но — что в данном случае интересно — не приводит в подтверждение своей мысли никаких точных научных опытов. Эти первичные явления были им, по-видимому, бессознательно использованы в качестве первичных определений цветов, а правильность последних казалась ему совершенно незыблемой как с точки зрения его исходного положения, так и с точки зрения тех выводов, к которым он пришел. Поэтому-то он в своей полемике становится наиболее запальчивым в тех именно случаях, когда дело касается противоречащего его учению ньютоновского определения цветов, как различных родов света, характеризующихся различной преломляемостью. Ньютоновское определение он прямо считает недобросовестным. Так как происхождение призматического спектра цветов может быть объяснено и помимо ньютоновской теории, то последняя не представляет собою, по мнению Гете, какого-либо доказанного положения и представляет собой обман. Ньютоновское определение цветов основывается на его первом опыте — на образовании цветного спектра при помощи узкого пучка лучей, преломленного призмой. Между тем в данном виде этот опыт, на котором построена вся оптика, слишком сложен для правильной его оценки. Если этому опыту придать возможно простейшую форму, если смотреть сквозь призму на белую стену или пропустить сквозь призму совершенно свободно весь свет, то не получится никаких цветов, или же только слабо окрашенные каймы, — явное доказательство того, что цвета не связаны необходимым образом с преломлением. Если же Ньютон в подобных случаях объясняет происхождение белого света смешением цветных лучей, то тем самым он искусственно вносит и в данное явление свое, ни на чем не основанное предположение. В самом деле, нет ни малейшего основания принимать цвета за нечто первичное и смешением их объяснять происхождение белого света, когда возможен обратный путь. При этом во всех естественных явлениях преломления преобладает белый свет; цвета же появляются только на наружных краях изображений и требуют этих границ для своего образования. Это требуется для доказательства правильности теории и подтверждается наблюдением. Когда мы сквозь призму смотрим на белую полосу на черном листе бумаги, то вследствие преломления белая полоса с одной стороны смещается на черное поле и по теории мутных сред, она должна казаться здесь голубоватой; наоборот, с другой стороны, черное поле заходит на белую полосу и дает здесь желтую кайму. Средняя же часть изображения, которая не заходит на темное поле и не покрывается последним, остается обыкновенно белой. Лишь в тех случаях, когда светящаяся белая черта очень узка, окрашенные каймы соприкасаются между собой, образуя непрерывный спектр. Совершенно таким же образом, как спектральные явления преломления, т. е. смешением света и темноты, Гете объясняет и дифракционные цвета (пароптические цвета), цвета тонких пластинок (элоптические цвета) и т. д. Во всех случаях он обращает внимание на то обстоятельство, что цвета появляются только на границах света и тени, в виде каймы на краях изображений. Таким образом, основной опыт ньютоновского учения о цветах, при котором свет насильственно пропускается через очень узкую щель и в результате сжатия цветных краевых полос получается непрерывный спектр, не есть общее явление, а, напротив, совершенно специальное явление, принудительно созданное искусственным приемом. Насилие, которое Ньютон применяет по отношению к природе, жестоко мстит за себя тем, что теперь все явления могут быть только насильственным путем приспособлены к теории, основанной на единичном, ложно истолкованном опыте.

Помимо принципиального расхождения Гете с Ньютоном по вопросу о природе света, здесь на сцену выступает еще и методологическое расхождение, обостряющее первое и исключающее возможность взаимного понимания. Гениальному поэту, восторженному почитателю природы и тонкому наблюдателю в области учения об органическом развитии, вся природа представлялась как один организм, одаренный собственной жизнью и своеобразными проявлениями. Человек, отдающийся с любовью наблюдению этой жизни, внимательно присматривающийся к природе и ее проявлениям, может еще, по его мнению, постепенно научиться понимать ее. Но тот, кто пытается насильственно сорвать покров с ее тайны, кто вынуждает природу застыть в неподвижности и в таком виде стать объектом его пытливости, кто навязывает ей особые условия проявления ее сил, — тот нарушает свободное течение ее жизни и его наблюдения будут свидетельствовать об одних только уродливых, а не естественных процессах. Вот почему и нельзя ожидать, чтобы из опытов Ньютона, для которых он насильственно протискивал свет сквозь различные узкие щели и сложные приборы, можно было бы вывести действительные законы световых явлений. Напротив, всякий непредубежденный мыслящий исследователь природы должен будет придти к убеждению, что этим путем нельзя получить никаких верных представлений о свойствах чистого свободного света.

Это методологическое возражение Гете против теории Ньютона, разумеется, не расположило физиков в пользу первого. Действительно, если Гете на деле не всегда строго придерживался этих взглядов, если они находили известное оправдание в первенствующей роли, которую Гете отводил глазу в деле возникновения цветов, то, во всяком случае, эта точка зрения указывала на непонимание различия между методами органических и механико-физических наук. Однако не в этом следует искать главную причину, почему против гетевской теории цветов восстали все физики, не исключая и тех, которые, подобно Зеебеку, вначале склонялись в ее пользу. Ньютоновское учение о цветах приобрело столько преданных приверженцев вопреки многим несостоятельным допущениям, благодаря математической определенности его гипотез и легкой применимости их для математических выводов. Математическая сторона как раз была наиболее слабым пунктом теории Гете. Сам Гете не обольщался на этот счет, хорошо зная пределы своих способностей в области математики 2. Он полагал, однако, что в учении о цветах, основанном главным образом на неподдающихся измерению ощущениях, математические определения качественных величин, не безусловно, необходимы, и потому во многих местах он пытался разъединить физиков и математиков, обвиняя последних в ненужных и бесплодных вторжениях в чужие пределы 1. С другой стороны, он надеялся, что математически образованные физики пополнят пробелы его системы и приложат к его теории цветов недостающие ей математические определения.

В том, что последнее было вообще невозможно, что его теория отнюдь не поддавалась математической обработке, следует искать самую полезную по своим последствиям ошибку Гете, — ошибку, которую все физики постигли с первого взгляда, но которую Гете, каким он был, никак не мог понять. Начиная с его первичных явлений (цветов мутных сред) и до побочных изображений, возникающих при преломлении и предшествующих главным изображениям или следующих за ними, — ничто в его учении не допускало не только ни единого количественного определения световых явлений, но даже какого-либо понятия, которое сделало бы возможным такое определение. Это и заставило физиков совершенно отойти от гетевской теории цветов и примкнуть к учению его противника Ньютона.

Гете против физического учения о цветах и заключившегося в возражении против возможности сложного состава белого света. Это возражение потеряло свою силу после отказа от теории истечения и признания волновой теории света. Не приходится отрицать, что ньютоновская гипотеза, согласно которой каждый белый луч света, как бы тонок он ни был, состоит из семи струй световых частиц разной величины, со всеми вытекающими из нее последствиями, представляла собой очень грубую схему, которую в действительности было очень трудно себе представить. Даже с точки зрения теории истечения признание за световыми частицами однородности казалось наиболее естественным, а представление о неравенстве их носило оттенок определенной искусственности. Но с принятием волновой теории света все изменилось. Теперь признание многих родов света, различно окрашенного в зависимости от скорости колебаний, становилось совершенно необходимым. Точно так же и образование луча света в результате сложения различных лучей, световой волны из многих волн перестало казаться странным, по аналогии с музыкальными звуками и их сочетаниями. Даже возможность различной интенсивности цветов, их гармонии и диссонанса становилась понятнее. Не берусь решить, создал ли бы Гете свое учение о цветах после того, как была признана волновая теория света. Во всяком случае, в то время, когда волновая теория одержала верх, т. е. в двадцатых годах XIX века, он уже не был в состоянии предпринять пересмотра своей работы. По поводу темы, объявленной на соискание премии Петербургской академией в 1826 г. о сравнительном достоинстве различных оптических теорий, он отзывается сдержанно, выражая, впрочем, надежду, что вызванные ею работы принесут обильные плоды, между прочим, и для учения о цветах.

В прошлое время промахи Гете в области физики переносили в большей мере, чем это необходимо, на все гетевское учение о цветах и даже на те части его труда, которые имеют положительные достоинства. В последнее время к этим работам стали относиться более справедливо; теперь отдают должное тонкой наблюдательности Гете в области физиологических цветов, эстетическому, художественному его восприятию, а также ясности и талантливости его изложения.